よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障② (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

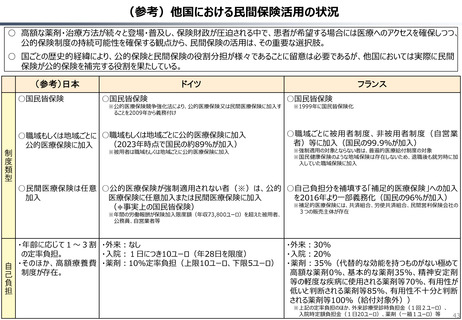

(参考)他国における民間保険活用の状況

○ 高額な薬剤・治療方法が続々と登場・普及し、保険財政が圧迫される中で、患者が希望する場合には医療へのアクセスを確保しつつ、

公的保険制度の持続可能性を確保する観点から、民間保険の活用は、その重要な選択肢。

○ 国ごとの歴史的経緯により、公的保険と民間保険の役割分担が様々であることに留意は必要であるが、他国においては実際に民間

保険が公的保険を補完する役割を果たしている。

(参考)日本

○国民皆保険

ドイツ

○国民皆保険

※公的医療保険競争強化法により、公的医療保険又は民間医療保険に加入す

ることを2009年から義務付け

○職域もしくは地域ごとに ○職域もしくは地域ごとに公的医療保険に加入

(2023年時点で国民の約89%が加入)

公的医療保険に加入

制

度

類

型

※被用者は職域もしくは地域ごとに公的医療保険に加入

フランス

○国民皆保険

※1999年に国民皆保険化

○職域ごとに被用者制度、非被用者制度(自営業

者)等に加入(国民の99.9%が加入)

※強制適用の対象とならない者は、普遍的医療給付制度の対象

※国民健康保険のような地域保険は存在しないため、退職後も就労時に加

入していた職域保険に加入

○民間医療保険は任意 ○公的医療保険が強制適用されない者(※)は、公的 ○自己負担分を補填する「補足的医療保険」への加入

加入

医療保険に任意加入または民間医療保険に加入

を2016年より一部義務化(国民の96%が加入)

※補足的医療保険には、共済組合、労使共済組合、民間営利保険会社の

(≑事実上の国民皆保険)

※年間の労働報酬が保険加入限度額(年収73,800ユーロ)を超えた被用者、

公務員、自営業者等

・年齢に応じて1~3割 ・外来:なし

の定率負担。

・入院:1日につき10ユーロ(年28日を限度)

自 ・そのほか、高額療養費 ・薬剤:10%定率負担(上限10ユーロ、下限5ユーロ)

己 制度が存在。

負

担

3つの販売主体が存在

・外来:30%

・入院:20%

・薬剤:35%(代替的な効能を持つものがない極めて

高額な薬剤0%、基本的な薬剤35%、精神安定剤

等の軽度な疾病に使用される薬剤等70%、有用性が

低いと判断される薬剤等85%、有用性不十分と判断

される薬剤等100%(給付対象外))

※上記の定率負担のほか、外来診療受診時負担金(1回2ユーロ)、

入院時定額負担金(1日20ユーロ)、薬剤(一箱1ユーロ)等

43

○ 高額な薬剤・治療方法が続々と登場・普及し、保険財政が圧迫される中で、患者が希望する場合には医療へのアクセスを確保しつつ、

公的保険制度の持続可能性を確保する観点から、民間保険の活用は、その重要な選択肢。

○ 国ごとの歴史的経緯により、公的保険と民間保険の役割分担が様々であることに留意は必要であるが、他国においては実際に民間

保険が公的保険を補完する役割を果たしている。

(参考)日本

○国民皆保険

ドイツ

○国民皆保険

※公的医療保険競争強化法により、公的医療保険又は民間医療保険に加入す

ることを2009年から義務付け

○職域もしくは地域ごとに ○職域もしくは地域ごとに公的医療保険に加入

(2023年時点で国民の約89%が加入)

公的医療保険に加入

制

度

類

型

※被用者は職域もしくは地域ごとに公的医療保険に加入

フランス

○国民皆保険

※1999年に国民皆保険化

○職域ごとに被用者制度、非被用者制度(自営業

者)等に加入(国民の99.9%が加入)

※強制適用の対象とならない者は、普遍的医療給付制度の対象

※国民健康保険のような地域保険は存在しないため、退職後も就労時に加

入していた職域保険に加入

○民間医療保険は任意 ○公的医療保険が強制適用されない者(※)は、公的 ○自己負担分を補填する「補足的医療保険」への加入

加入

医療保険に任意加入または民間医療保険に加入

を2016年より一部義務化(国民の96%が加入)

※補足的医療保険には、共済組合、労使共済組合、民間営利保険会社の

(≑事実上の国民皆保険)

※年間の労働報酬が保険加入限度額(年収73,800ユーロ)を超えた被用者、

公務員、自営業者等

・年齢に応じて1~3割 ・外来:なし

の定率負担。

・入院:1日につき10ユーロ(年28日を限度)

自 ・そのほか、高額療養費 ・薬剤:10%定率負担(上限10ユーロ、下限5ユーロ)

己 制度が存在。

負

担

3つの販売主体が存在

・外来:30%

・入院:20%

・薬剤:35%(代替的な効能を持つものがない極めて

高額な薬剤0%、基本的な薬剤35%、精神安定剤

等の軽度な疾病に使用される薬剤等70%、有用性が

低いと判断される薬剤等85%、有用性不十分と判断

される薬剤等100%(給付対象外))

※上記の定率負担のほか、外来診療受診時負担金(1回2ユーロ)、

入院時定額負担金(1日20ユーロ)、薬剤(一箱1ユーロ)等

43