よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障② (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

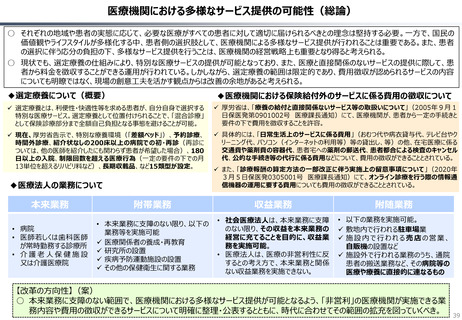

医療機関における多様なサービス提供の可能性(総論)

○ それぞれの地域や患者の実態に応じて、必要な医療がすべての患者に対して適切に届けられるべきとの理念は堅持する必要。一方で、国民の

価値観やライフスタイルが多様化する中、患者側の選択肢として、医療機関による多様なサービス提供が行われることは重要である。また、患者

の選択に伴う応分の負担の下、多様なサービス提供を行うことは、医療機関の経営戦略上も重要となり得ると考えられる。

○ 現状でも、選定療養の仕組みにより、特別な医療サービスの提供が可能となっており、また、医療と直接関係のないサービスの提供に際して、患

者から料金を徴収することができる運用が行われている。しかしながら、選定療養の範囲は限定的であり、費用徴収が認められるサービスの内容

についても明瞭ではなく、現場の創意工夫を活かす観点からは改善の余地があると考えられる。

◆選定療養について(概要)

◆医療機関における保険給付外のサービスに係る費用の徴収について

✓ 選定療養とは、利便性・快適性等を求める患者が、自分自身で選択する

特別な医療サービス。選定療養として位置付けられることで、「混合診療」

として保険診療部分まで全額自己負担となる事態を避けることが可能。

✓ 厚労省は、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(2005年9月1

日保医発第0901002号 医療課長通知)にて、医療機関が、患者から一定の手続きと

要件の下で費用を徴収することを許容。

✓ 現在、厚労省告示で、特別な療養環境(「差額ベッド」)、予約診療、

時間外診療、紹介状なしの200床以上の病院での初・再診(再診に

ついては、他の医師を紹介したにも関わらず患者が希望した場合)、180

日以上の入院、制限回数を超える医療行為(一定の要件の下での月

13単位を超えるリハビリ料など)、長期収載品、など15類型が設定。

✓ 具体的には、「日常生活上のサービスに係る費用」(おむつ代や病衣貸与代、テレビ台やク

リーニング代、パソコン(インターネットの利用等)等の貸出し、等)の他、在宅医療に係る

交通費や薬剤費の容器代、患者宅への薬剤の郵送代、患者都合による検査のキャンセル

代、公的な手続き等の代行に係る費用などについて、費用の徴収ができることとされている。

◆医療法人の業務について

✓ また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2020年

3月5日保医発0305001号 医療課長通知)にて、オンライン診療を行う際の情報通

信機器の運用に要する費用についても費用の徴収ができることとされている。

本来業務

附帯業務

収益業務

附随業務

• 病院

• 医師若しくは歯科医師

が常時勤務する診療所

• 介護老人保健施設

又は介護医療院

• 本来業務に支障のない限り、以下の

業務等を実施可能

✓ 医療関係者の養成・再教育

✓ 研究所の設置

✓ 疾病予防運動施設の設置

✓ その他の保健衛生に関する業務

• 社会医療法人は、本来業務に支障

のない限り、その収益を本来業務の

経営に充てることを目的に、収益業

務を実施可能。

• 医療法人は、医療の非営利性に反

するとの考え方で、本来業務と関係

ない収益業務を実施できない。

• 以下の業務を実施可能。

✓ 敷地内で行われる駐車場業

✓ 施設内で行われる売店の営業、

自販機の設置など

✓ 施設外で行われる業務のうち、通院

患者の搬送業務など、その病院等の

医療や療養に直接的に連なるもの

【改革の方向性】(案)

○ 本来業務に支障のない範囲で、医療機関における多様なサービス提供が可能となるよう、「非営利」の医療機関が実施できる業

務内容や費用の徴収ができるサービスについて明確に整理・公表するとともに、時代に合わせてその範囲の拡充を図っていくべき。

39

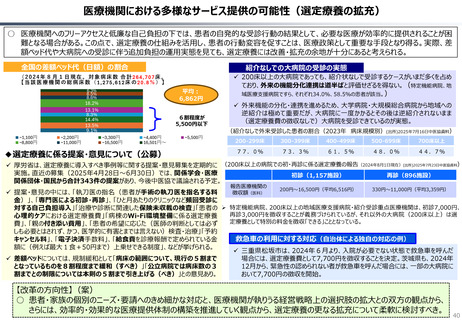

○ それぞれの地域や患者の実態に応じて、必要な医療がすべての患者に対して適切に届けられるべきとの理念は堅持する必要。一方で、国民の

価値観やライフスタイルが多様化する中、患者側の選択肢として、医療機関による多様なサービス提供が行われることは重要である。また、患者

の選択に伴う応分の負担の下、多様なサービス提供を行うことは、医療機関の経営戦略上も重要となり得ると考えられる。

○ 現状でも、選定療養の仕組みにより、特別な医療サービスの提供が可能となっており、また、医療と直接関係のないサービスの提供に際して、患

者から料金を徴収することができる運用が行われている。しかしながら、選定療養の範囲は限定的であり、費用徴収が認められるサービスの内容

についても明瞭ではなく、現場の創意工夫を活かす観点からは改善の余地があると考えられる。

◆選定療養について(概要)

◆医療機関における保険給付外のサービスに係る費用の徴収について

✓ 選定療養とは、利便性・快適性等を求める患者が、自分自身で選択する

特別な医療サービス。選定療養として位置付けられることで、「混合診療」

として保険診療部分まで全額自己負担となる事態を避けることが可能。

✓ 厚労省は、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(2005年9月1

日保医発第0901002号 医療課長通知)にて、医療機関が、患者から一定の手続きと

要件の下で費用を徴収することを許容。

✓ 現在、厚労省告示で、特別な療養環境(「差額ベッド」)、予約診療、

時間外診療、紹介状なしの200床以上の病院での初・再診(再診に

ついては、他の医師を紹介したにも関わらず患者が希望した場合)、180

日以上の入院、制限回数を超える医療行為(一定の要件の下での月

13単位を超えるリハビリ料など)、長期収載品、など15類型が設定。

✓ 具体的には、「日常生活上のサービスに係る費用」(おむつ代や病衣貸与代、テレビ台やク

リーニング代、パソコン(インターネットの利用等)等の貸出し、等)の他、在宅医療に係る

交通費や薬剤費の容器代、患者宅への薬剤の郵送代、患者都合による検査のキャンセル

代、公的な手続き等の代行に係る費用などについて、費用の徴収ができることとされている。

◆医療法人の業務について

✓ また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2020年

3月5日保医発0305001号 医療課長通知)にて、オンライン診療を行う際の情報通

信機器の運用に要する費用についても費用の徴収ができることとされている。

本来業務

附帯業務

収益業務

附随業務

• 病院

• 医師若しくは歯科医師

が常時勤務する診療所

• 介護老人保健施設

又は介護医療院

• 本来業務に支障のない限り、以下の

業務等を実施可能

✓ 医療関係者の養成・再教育

✓ 研究所の設置

✓ 疾病予防運動施設の設置

✓ その他の保健衛生に関する業務

• 社会医療法人は、本来業務に支障

のない限り、その収益を本来業務の

経営に充てることを目的に、収益業

務を実施可能。

• 医療法人は、医療の非営利性に反

するとの考え方で、本来業務と関係

ない収益業務を実施できない。

• 以下の業務を実施可能。

✓ 敷地内で行われる駐車場業

✓ 施設内で行われる売店の営業、

自販機の設置など

✓ 施設外で行われる業務のうち、通院

患者の搬送業務など、その病院等の

医療や療養に直接的に連なるもの

【改革の方向性】(案)

○ 本来業務に支障のない範囲で、医療機関における多様なサービス提供が可能となるよう、「非営利」の医療機関が実施できる業

務内容や費用の徴収ができるサービスについて明確に整理・公表するとともに、時代に合わせてその範囲の拡充を図っていくべき。

39