資料2 地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等) (93 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

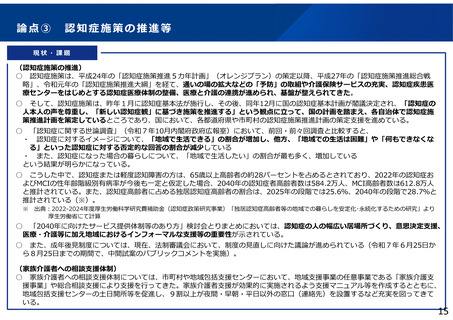

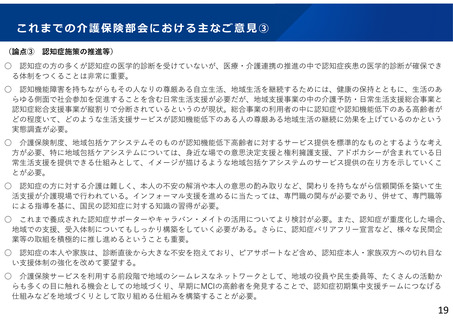

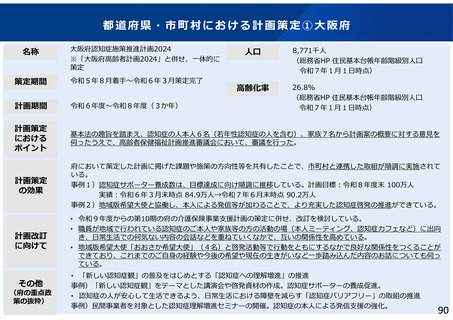

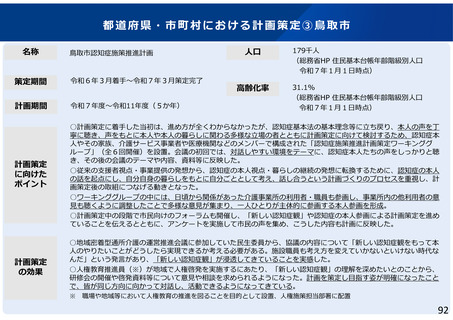

名称

鳥取市認知症施策推進計画

人口

179千人

(総務省HP 住⺠基本台帳年齢階級別⼈⼝

令和7年1⽉1⽇時点)

⾼齢化率

31.1%

(総務省HP 住⺠基本台帳年齢階級別⼈⼝

令和7年1⽉1⽇時点)

策定期間

令和6年3⽉着⼿〜令和7年3⽉策定完了

計画期間

令和7年度〜令和11年度(5か年)

計画策定

に向けた

ポイント

○計画策定に着⼿した当初は、進め⽅が全くわからなかったが、認知症基本法の基本理念等に⽴ち戻り、本人の声を丁

寧に聴き、声をもとに本⼈や本⼈の暮らしに関わる多様な⽴場の者とともに計画策定に向けて検討するため、認知症本

⼈やその家族、介護サービス事業者や医療機関などのメンバーで構成された「認知症施策推進計画策定ワーキンググ

ループ」(全6回開催)を設置。会議の初回では、対話しやすい環境をテーマに、認知症本人たちの声をしっかりと聴

き、その後の会議のテーマや内容、資料等に反映した。

○従来の支援者視点・事業提供の発想から、認知症の本人視点・暮らしの継続の発想に転換するために、認知症の本人

の話を起点にし、自分自身の暮らしをもとに自分ごととして考え、話し合うという計画づくりのプロセスを重視し、計

画策定後の取組につなげる動きとなった。

○ワーキンググループの中には、⽇頃から関係があった介護事業所の利⽤者・職員も参画し、事業所内の他利⽤者の意

⾒も聴くように調整したことで多様な意⾒が集まり、⼀⼈ひとりが主体的に参画する本⼈参画を形成。

○計画策定中の段階で市⺠向けのフォーラムも開催し、「新しい認知症観」や認知症の本⼈参画による計画策定を進め

ていることを伝えるとともに、アンケートを実施して市⺠の声を集め、こうした内容も計画に反映した。

計画策定

の効果

○地域密着型通所介護の運営推進会議に参加していた⺠⽣委員から、協議の内容について「新しい認知症観をもって本

人のやりたいことがどうしたら実現できるか考える必要がある。施設職員も考え方を変えていかないといけない時代な

んだ」という発言があり、「新しい認知症観」が浸透してきていることを実感した。

○人権教育推進員(※)が地域で⼈権啓発を実施するにあたり、「新しい認知症観」の理解を深めたいとのことから、

研修会の開催や啓発資料等について意⾒や相談を求められるようになった。計画を策定し目指す姿が明確になったこと

で、皆が同じ方向に向かって対話し、活動できるようになってきている。

※

職場や地域等において人権教育の推進を図ることを目的として設置、人権施策担当部署に配置

92