よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (88 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

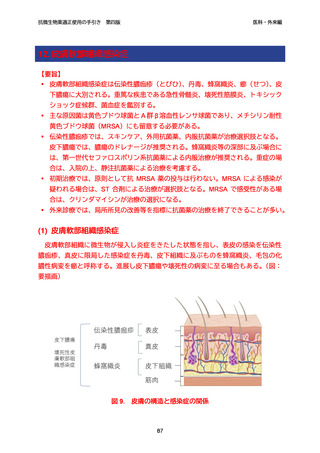

(2) 皮膚軟部組織感染症の疫学

皮膚・軟部組織感染症の発生率は、0~17 歳の外来小児患者において 1,000 人年あ

たり 44.5 人と、海外から報告されている 106。同報告では、成人を含む外来患者の皮

膚・軟部組織感染症の内訳として、蜂窩織炎が 57.6%、毛包炎が 12.6%、膿痂疹が

6.9%、癤(せつ)が 3.4%を占めていた。合併症の頻度は 1.0%未満であり、菌血症

を伴う症例は 0.1%程度とされている。一方、国内の皮膚科を受診した患者の皮膚病

変から擦過培養で分離された 390 菌株のうち、黄色ブドウ球菌が 267 株で、そのう

ち 25.8%がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)であった。また、A 群 β 溶血性

レンサ球菌は 14 株を占め、その他はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌であった 107。

(3) 診断と鑑別

視診及び触診により、発赤、熱感、腫脹、疼痛といった炎症所見を評価し、臨床

的に診断する。あわせて感染の深達度を評価し、病態を把握することが重要である。

膿痂疹は、痂皮性と水疱性に分類される。痂皮性膿痂疹は A 群 β 溶血性レンサ球菌

が原因となることが多く、水疱性膿痂疹は黄色ブドウ球菌によるものが多い。丹毒

は、境界明瞭な浮腫性紅斑が突然出現し、比較的急速に進行、発熱を伴うため、壊

死性筋膜炎との鑑別が重要となる。蜂窩織炎は、病変の境界が不明瞭で、外傷や虫

刺されに続発し、特に下肢に好発する。早期乳児では B 群 β 溶血性レンサ球菌

(GBS)による感染の可能性を考慮する必要があり、また眼周囲の病変では眼窩蜂

窩織炎との鑑別が求められる。膿を伴う場合は、培養検査を行う。一般的には血液

検査や画像検査は不要である。

紅皮症や表皮剥脱を伴うブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)や、発熱や全身

症状を伴う重症感染症である、菌血症、急性骨髄炎、化膿性関節炎、壊死性筋膜炎、

トキシックショック症候群等の合併が疑われる場合には、血液培養、血液検査、画

像検査を適宜実施し、入院の上で適切な治療を行う。

(4) 治療

細菌性皮膚・軟部組織感染症は、原則として治療の適応となるが、まずは皮膚の

保清や石鹸等のスキンケアで皮膚バリア機能を維持するのに対応し、抗菌薬を使用

する場合は、投与経路、使用薬剤、治療期間の適正化が求められる。

88

第四版

医科・外来編

(2) 皮膚軟部組織感染症の疫学

皮膚・軟部組織感染症の発生率は、0~17 歳の外来小児患者において 1,000 人年あ

たり 44.5 人と、海外から報告されている 106。同報告では、成人を含む外来患者の皮

膚・軟部組織感染症の内訳として、蜂窩織炎が 57.6%、毛包炎が 12.6%、膿痂疹が

6.9%、癤(せつ)が 3.4%を占めていた。合併症の頻度は 1.0%未満であり、菌血症

を伴う症例は 0.1%程度とされている。一方、国内の皮膚科を受診した患者の皮膚病

変から擦過培養で分離された 390 菌株のうち、黄色ブドウ球菌が 267 株で、そのう

ち 25.8%がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)であった。また、A 群 β 溶血性

レンサ球菌は 14 株を占め、その他はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌であった 107。

(3) 診断と鑑別

視診及び触診により、発赤、熱感、腫脹、疼痛といった炎症所見を評価し、臨床

的に診断する。あわせて感染の深達度を評価し、病態を把握することが重要である。

膿痂疹は、痂皮性と水疱性に分類される。痂皮性膿痂疹は A 群 β 溶血性レンサ球菌

が原因となることが多く、水疱性膿痂疹は黄色ブドウ球菌によるものが多い。丹毒

は、境界明瞭な浮腫性紅斑が突然出現し、比較的急速に進行、発熱を伴うため、壊

死性筋膜炎との鑑別が重要となる。蜂窩織炎は、病変の境界が不明瞭で、外傷や虫

刺されに続発し、特に下肢に好発する。早期乳児では B 群 β 溶血性レンサ球菌

(GBS)による感染の可能性を考慮する必要があり、また眼周囲の病変では眼窩蜂

窩織炎との鑑別が求められる。膿を伴う場合は、培養検査を行う。一般的には血液

検査や画像検査は不要である。

紅皮症や表皮剥脱を伴うブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)や、発熱や全身

症状を伴う重症感染症である、菌血症、急性骨髄炎、化膿性関節炎、壊死性筋膜炎、

トキシックショック症候群等の合併が疑われる場合には、血液培養、血液検査、画

像検査を適宜実施し、入院の上で適切な治療を行う。

(4) 治療

細菌性皮膚・軟部組織感染症は、原則として治療の適応となるが、まずは皮膚の

保清や石鹸等のスキンケアで皮膚バリア機能を維持するのに対応し、抗菌薬を使用

する場合は、投与経路、使用薬剤、治療期間の適正化が求められる。

88