よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (79 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

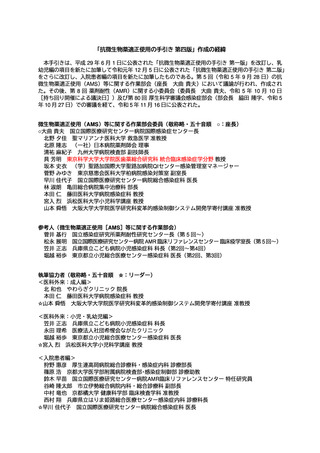

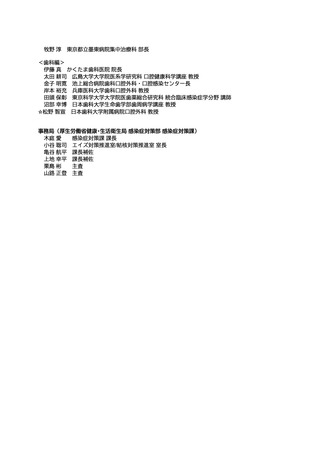

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

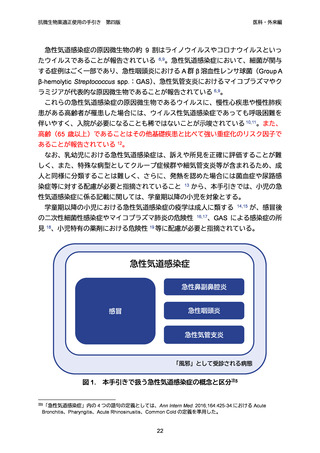

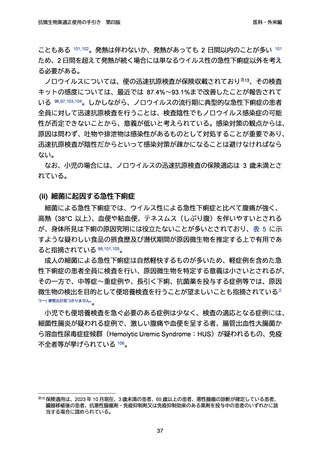

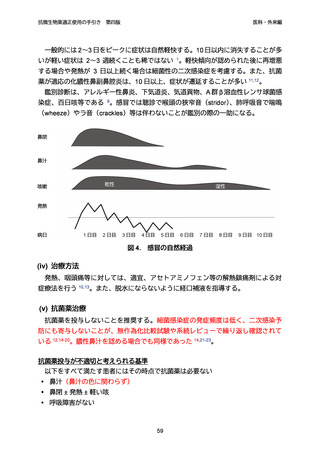

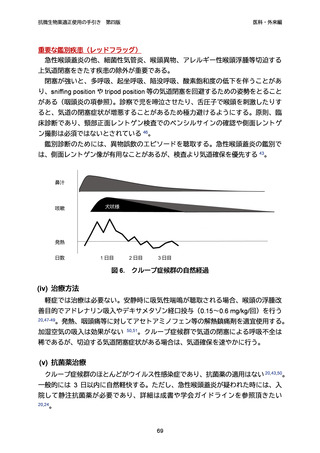

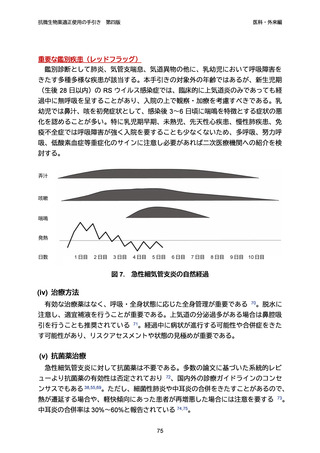

激しい

嘔吐

医科・外来編

* ロタウイルスでは数日間、数回/日程度の嘔吐が続く

下痢

* ロタウイルスでは下痢は長期化(1 週間程度)

腹痛

* 細菌性は高熱で 48 時間以上発熱が続く

発熱

37.5°C

病日

1 日目

図 8.

2 日目

3 日目

急性ウイルス性下痢症の自然経過

(4) 治療方法

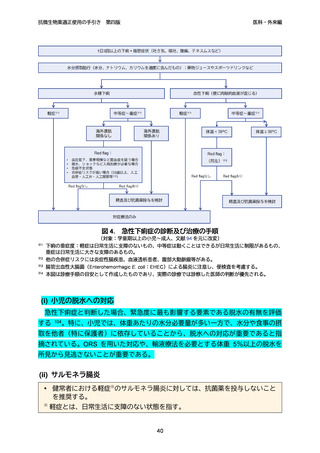

急 性 下 痢 症 へ の 治 療 は 、1) 脱 水 へ の 対 応 、 す な わ ち 経 口 補 水 療 法 (Oral

Rehydration Therapy:ORT)や経静脈的輸液が重要であり、2) プロバイオティクス

について検討し、3) 抗菌薬を安易に使用しないことが求められる 82,83。

小児の急性下痢症の管理において、脱水の管理は極めて重要である。身体所見から

脱水の程度を評価し、適切な補液や輸液を行う必要がある。詳細は聖書等を参照の

こと。

(5) 抗菌薬治療

ウイルス性腸炎と診断した場合、抗菌薬は無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱

し、菌交代現象を引き起こすためとされ、有害であるため使用しない 76。

細菌性腸炎と判断した場合は、時宜を得た適正な抗菌薬療法は下痢の重症度を改

善し罹病期間を短縮することができる。一方で抗菌薬は保菌状態を長引かせ、また

下痢症に対して広範に抗菌薬を使用すると薬剤耐性を引き起こす。

細菌性腸炎による下痢症であっても、多くは自然軽快する。よって、健常児で軽

症の場合は、便培養を採取の上、まずは対症療法を行い、経過と便培養結果で抗菌

薬治療を考慮する。細菌性腸炎による症状(強い腹痛、しぶり腹、血便、高熱)が

ある場合は、便培養を採取の上、抗菌薬療法を考慮する。一方、全身状態が不良な

症例、生後 3 か月未満、免疫不全者等のハイリスク症例は原則入院で全身管理と抗

菌薬治療を行うことが実際的である。

79

第四版

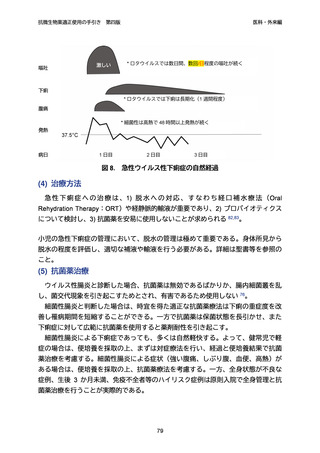

激しい

嘔吐

医科・外来編

* ロタウイルスでは数日間、数回/日程度の嘔吐が続く

下痢

* ロタウイルスでは下痢は長期化(1 週間程度)

腹痛

* 細菌性は高熱で 48 時間以上発熱が続く

発熱

37.5°C

病日

1 日目

図 8.

2 日目

3 日目

急性ウイルス性下痢症の自然経過

(4) 治療方法

急 性 下 痢 症 へ の 治 療 は 、1) 脱 水 へ の 対 応 、 す な わ ち 経 口 補 水 療 法 (Oral

Rehydration Therapy:ORT)や経静脈的輸液が重要であり、2) プロバイオティクス

について検討し、3) 抗菌薬を安易に使用しないことが求められる 82,83。

小児の急性下痢症の管理において、脱水の管理は極めて重要である。身体所見から

脱水の程度を評価し、適切な補液や輸液を行う必要がある。詳細は聖書等を参照の

こと。

(5) 抗菌薬治療

ウイルス性腸炎と診断した場合、抗菌薬は無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱

し、菌交代現象を引き起こすためとされ、有害であるため使用しない 76。

細菌性腸炎と判断した場合は、時宜を得た適正な抗菌薬療法は下痢の重症度を改

善し罹病期間を短縮することができる。一方で抗菌薬は保菌状態を長引かせ、また

下痢症に対して広範に抗菌薬を使用すると薬剤耐性を引き起こす。

細菌性腸炎による下痢症であっても、多くは自然軽快する。よって、健常児で軽

症の場合は、便培養を採取の上、まずは対症療法を行い、経過と便培養結果で抗菌

薬治療を考慮する。細菌性腸炎による症状(強い腹痛、しぶり腹、血便、高熱)が

ある場合は、便培養を採取の上、抗菌薬療法を考慮する。一方、全身状態が不良な

症例、生後 3 か月未満、免疫不全者等のハイリスク症例は原則入院で全身管理と抗

菌薬治療を行うことが実際的である。

79