よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

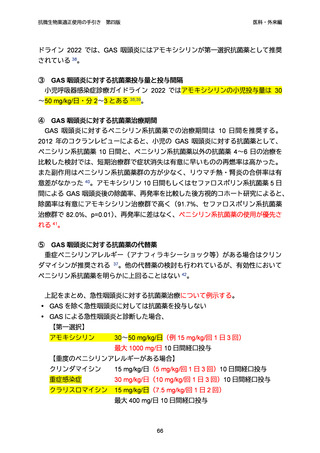

成人の GAS による急性咽頭炎に対する治療として、セファロスポリン系抗菌薬投

与群とペニシリン系抗菌薬投与群とを比較した研究では、症状軽快について統計学

的有意差はないこと(オッズ比 0.79 倍、95%信頼区間 0.55~1.12 倍)が報告されて

いる 66。また、臨床的な再燃については、セファロスポリン系抗菌薬投与群の方が

統計的に有意に少なかった(オッズ比 0.55 倍、95%信頼区間 0.30~0.99 倍)ものの、

治療必要数(NNT)注10は 50 と絶対リスク差は大きくないことが報告されている 66。

これらの安全性、有効性及び抗菌薬としての狭域性等も踏まえ、各学会の指針では

ペニシリン系抗菌薬が第一選択薬として推奨されている 19,46。アモキシシリンの添

付文書では「1 回 250 mg を 1 日 3~4 回経口投与する。ただし、年齢、体重、症状

等に応じて適宜増減する。」と記載されている。治療期間については、短期間治療の

有効性を支持する科学的知見は乏しく、国内外の学会の指針ではアモキシシリンに

よる 10 日間の治療が推奨されている 19,45,46。

IDSA の指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合には、経口第 1 世代セ

ファロスポリン系抗菌薬のセファレキシンが、重症のペニシリンアレルギー(アナ

フィラキシーや重症薬疹の既往)がある場合には、クリンダマイシンが代替薬とし

て推奨されている 17。日本では、セファレキシン及びクリンダマイシンは咽頭炎を

適応症として薬事承認されており、それぞれの薬剤について、「通常、成人及び体重

20 kg 以上の小児にはセファレキシンとして 1 回 250 mg(力価)を 6 時間ごとに経

口投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には 1 回 500 mg(力価)

を 6 時間ごとに経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。」、ま

た、「通常、成人はクリンダマイシン塩酸塩として 1 回 150 mg(力価)を 6 時間ご

とに経口投与、重症感染症には 1 回 300 mg(力価)を 8 時間ごとに経口投与する。

小児には体重 1 kg につき、1 日量 15 mg(力価)を 3~4 回に分けて経口投与、重症

感染症には体重 1 kg につき 1 日量 20 mg(力価)を 3~4 回に分けて経口投与する。

ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」とされている。なお、IDSA

の指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合にセファレキ シンは 1 回

500 mg を 1 日 2 回が、重症のペニシリンアレルギーがある場合にクリンダマイシン

は 1 回 300 mg 1 日 3 回が推奨されている 17。また、JAID/JSC の指針では、ペニシ

リンアレルギーがある場合、フルオロキノロン系抗菌薬が推奨されている 46。

このようなことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査で GAS が検出さ

れた急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際に

は、アモキシシリンを 10 日間経口投与することとする。

注10

治療必要数(NNT)とは:一つの結果が起こるのを防ぐために必要な治療を受ける患者数のこと。

32

第四版

医科・外来編

成人の GAS による急性咽頭炎に対する治療として、セファロスポリン系抗菌薬投

与群とペニシリン系抗菌薬投与群とを比較した研究では、症状軽快について統計学

的有意差はないこと(オッズ比 0.79 倍、95%信頼区間 0.55~1.12 倍)が報告されて

いる 66。また、臨床的な再燃については、セファロスポリン系抗菌薬投与群の方が

統計的に有意に少なかった(オッズ比 0.55 倍、95%信頼区間 0.30~0.99 倍)ものの、

治療必要数(NNT)注10は 50 と絶対リスク差は大きくないことが報告されている 66。

これらの安全性、有効性及び抗菌薬としての狭域性等も踏まえ、各学会の指針では

ペニシリン系抗菌薬が第一選択薬として推奨されている 19,46。アモキシシリンの添

付文書では「1 回 250 mg を 1 日 3~4 回経口投与する。ただし、年齢、体重、症状

等に応じて適宜増減する。」と記載されている。治療期間については、短期間治療の

有効性を支持する科学的知見は乏しく、国内外の学会の指針ではアモキシシリンに

よる 10 日間の治療が推奨されている 19,45,46。

IDSA の指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合には、経口第 1 世代セ

ファロスポリン系抗菌薬のセファレキシンが、重症のペニシリンアレルギー(アナ

フィラキシーや重症薬疹の既往)がある場合には、クリンダマイシンが代替薬とし

て推奨されている 17。日本では、セファレキシン及びクリンダマイシンは咽頭炎を

適応症として薬事承認されており、それぞれの薬剤について、「通常、成人及び体重

20 kg 以上の小児にはセファレキシンとして 1 回 250 mg(力価)を 6 時間ごとに経

口投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には 1 回 500 mg(力価)

を 6 時間ごとに経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。」、ま

た、「通常、成人はクリンダマイシン塩酸塩として 1 回 150 mg(力価)を 6 時間ご

とに経口投与、重症感染症には 1 回 300 mg(力価)を 8 時間ごとに経口投与する。

小児には体重 1 kg につき、1 日量 15 mg(力価)を 3~4 回に分けて経口投与、重症

感染症には体重 1 kg につき 1 日量 20 mg(力価)を 3~4 回に分けて経口投与する。

ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。」とされている。なお、IDSA

の指針では、軽症のペニシリンアレルギーがある場合にセファレキ シンは 1 回

500 mg を 1 日 2 回が、重症のペニシリンアレルギーがある場合にクリンダマイシン

は 1 回 300 mg 1 日 3 回が推奨されている 17。また、JAID/JSC の指針では、ペニシ

リンアレルギーがある場合、フルオロキノロン系抗菌薬が推奨されている 46。

このようなことから、本手引きでは、迅速抗原検査又は培養検査で GAS が検出さ

れた急性咽頭炎に対して抗菌薬投与を検討することを推奨することとし、その際に

は、アモキシシリンを 10 日間経口投与することとする。

注10

治療必要数(NNT)とは:一つの結果が起こるのを防ぐために必要な治療を受ける患者数のこと。

32