よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

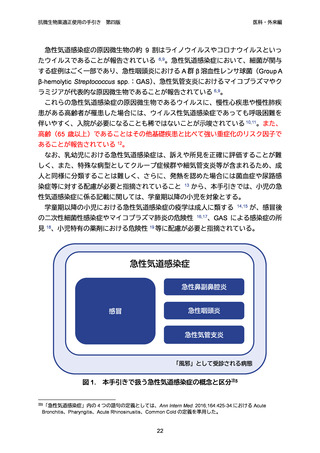

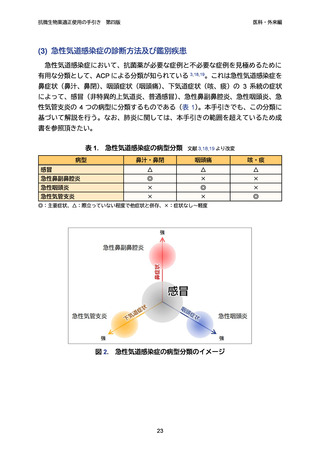

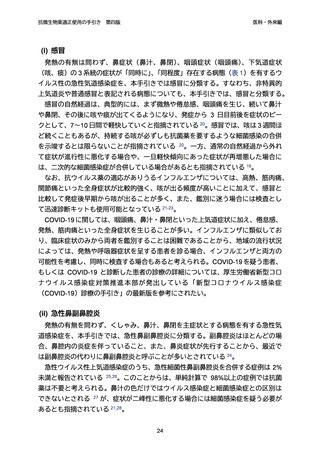

(i) 感冒

発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状

(咳、痰)の 3 系統の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態(表 1)を有するウ

イルス性の急性気道感染症を、本手引きでは感冒に分類する。すなわち、非特異的

上気道炎や普通感冒と表記される病態についても、本手引きでは、感冒と分類する。

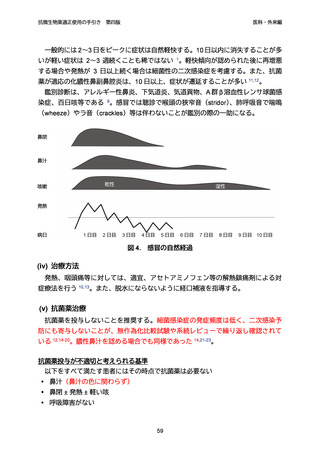

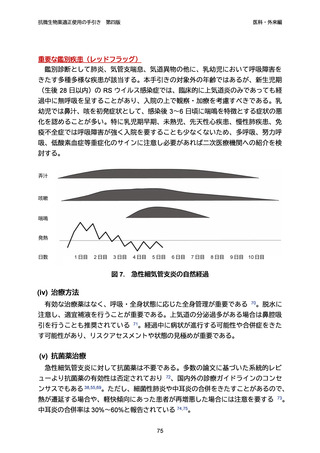

感冒の自然経過は、典型的には、まず微熱や倦怠感、咽頭痛を生じ、続いて鼻汁

や鼻閉、その後に咳や痰が出てくるようになり、発症から 3 日目前後を症状のピー

クとして、7~10 日間で軽快していくと指摘されている 20。感冒では、咳は 3 週間ほ

ど続くこともあるが、持続する咳が必ずしも抗菌薬を要するような細菌感染の合併

を示唆するとは限らないことが指摘されている 20。一方、通常の自然経過から外れ

て症状が進行性に悪化する場合や、一旦軽快傾向にあった症状が再増悪した場合に

は、二次的な細菌感染症が合併している場合があるとも指摘されている 19。

なお、抗ウイルス薬の適応がありうるインフルエンザについては、高熱、筋肉痛、

関節痛といった全身症状が比較的強く、咳が出る頻度が高いことに加えて、感冒と

比較して発症後早期から咳が出ることが多く、また、鑑別に迷う場合には検査とし

て迅速診断キットも使用可能となっている 21-23。

COVID-19 に関しては、咽頭痛、鼻汁・鼻閉といった上気道症状に加え、倦怠感、

発熱、筋肉痛といった全身症状を生じることが多い。インフルエンザに類似してお

り、臨床症状のみから両者を鑑別することは困難であることから、地域の流行状況

によっては、発熱や呼吸器症状を呈する患者を診る場合、インフルエンザと両方の

可能性を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。COVID-19 を疑う患者、

もしくは COVID-19 と診断した患者の診療の詳細については、厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部が発出している「新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)診療の手引き」の最新版を参考にされたい。

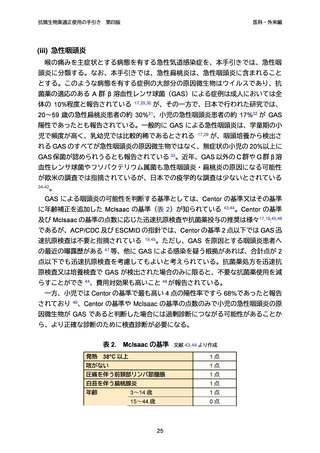

(ii) 急性鼻副鼻腔炎

発熱の有無を問わず、くしゃみ、鼻汁、鼻閉を主症状とする病態を有する急性気

道感染症を、本手引きでは、急性鼻副鼻腔炎に分類する。副鼻腔炎はほとんどの場

合、鼻腔内の炎症を伴っていること、また、鼻炎症状が先行することから、最近で

は副鼻腔炎の代わりに鼻副鼻腔炎と呼ぶことが多いとされている 24。

急性ウイルス性上気道感染症のうち、急性細菌性鼻副鼻腔炎を合併する症例は 2%

未満と報告されている 25,26。このことからは、単純計算で 98%以上の症例では抗菌

薬は不要と考えられる。鼻汁の色だけではウイルス感染症と細菌感染症との区別は

できないとされる 27 が、症状が二峰性に悪化する場合には細菌感染症を疑う必要が

あるとも指摘されている 21,28。

24

第四版

医科・外来編

(i) 感冒

発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状

(咳、痰)の 3 系統の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態(表 1)を有するウ

イルス性の急性気道感染症を、本手引きでは感冒に分類する。すなわち、非特異的

上気道炎や普通感冒と表記される病態についても、本手引きでは、感冒と分類する。

感冒の自然経過は、典型的には、まず微熱や倦怠感、咽頭痛を生じ、続いて鼻汁

や鼻閉、その後に咳や痰が出てくるようになり、発症から 3 日目前後を症状のピー

クとして、7~10 日間で軽快していくと指摘されている 20。感冒では、咳は 3 週間ほ

ど続くこともあるが、持続する咳が必ずしも抗菌薬を要するような細菌感染の合併

を示唆するとは限らないことが指摘されている 20。一方、通常の自然経過から外れ

て症状が進行性に悪化する場合や、一旦軽快傾向にあった症状が再増悪した場合に

は、二次的な細菌感染症が合併している場合があるとも指摘されている 19。

なお、抗ウイルス薬の適応がありうるインフルエンザについては、高熱、筋肉痛、

関節痛といった全身症状が比較的強く、咳が出る頻度が高いことに加えて、感冒と

比較して発症後早期から咳が出ることが多く、また、鑑別に迷う場合には検査とし

て迅速診断キットも使用可能となっている 21-23。

COVID-19 に関しては、咽頭痛、鼻汁・鼻閉といった上気道症状に加え、倦怠感、

発熱、筋肉痛といった全身症状を生じることが多い。インフルエンザに類似してお

り、臨床症状のみから両者を鑑別することは困難であることから、地域の流行状況

によっては、発熱や呼吸器症状を呈する患者を診る場合、インフルエンザと両方の

可能性を考慮し、同時に検査する場合もあると考えられる。COVID-19 を疑う患者、

もしくは COVID-19 と診断した患者の診療の詳細については、厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部が発出している「新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)診療の手引き」の最新版を参考にされたい。

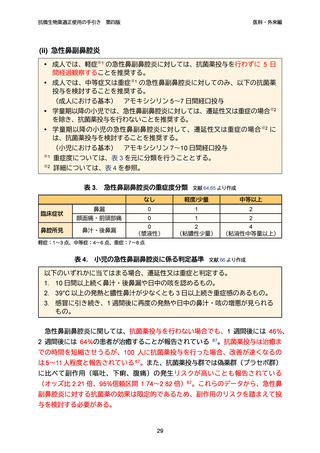

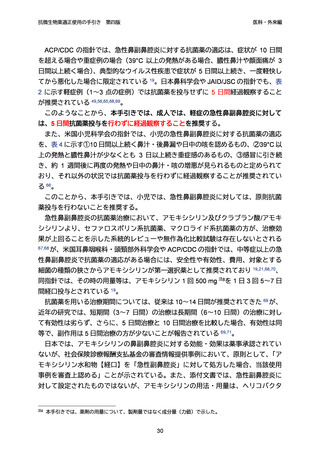

(ii) 急性鼻副鼻腔炎

発熱の有無を問わず、くしゃみ、鼻汁、鼻閉を主症状とする病態を有する急性気

道感染症を、本手引きでは、急性鼻副鼻腔炎に分類する。副鼻腔炎はほとんどの場

合、鼻腔内の炎症を伴っていること、また、鼻炎症状が先行することから、最近で

は副鼻腔炎の代わりに鼻副鼻腔炎と呼ぶことが多いとされている 24。

急性ウイルス性上気道感染症のうち、急性細菌性鼻副鼻腔炎を合併する症例は 2%

未満と報告されている 25,26。このことからは、単純計算で 98%以上の症例では抗菌

薬は不要と考えられる。鼻汁の色だけではウイルス感染症と細菌感染症との区別は

できないとされる 27 が、症状が二峰性に悪化する場合には細菌感染症を疑う必要が

あるとも指摘されている 21,28。

24