よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (26 ページ)

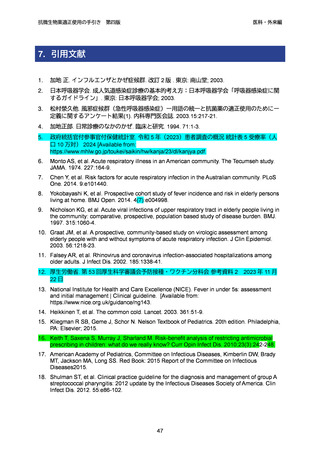

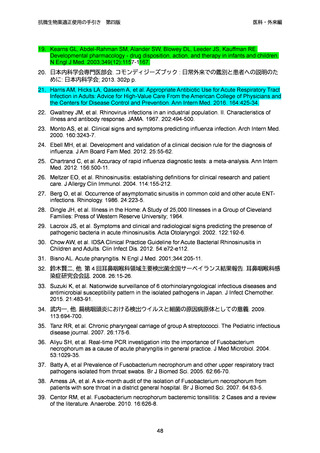

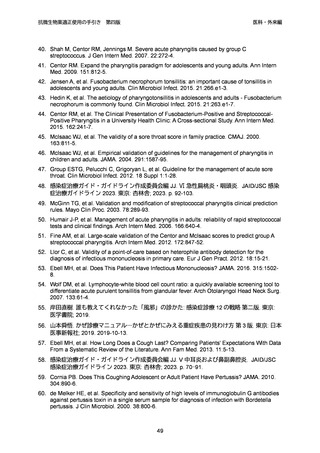

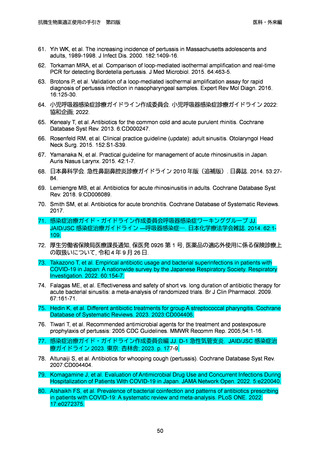

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

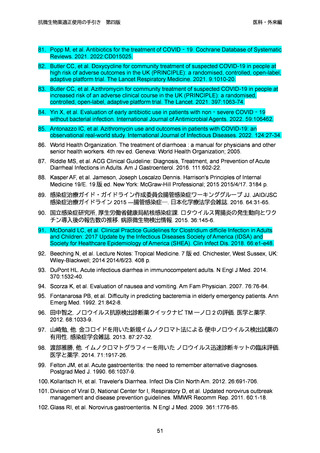

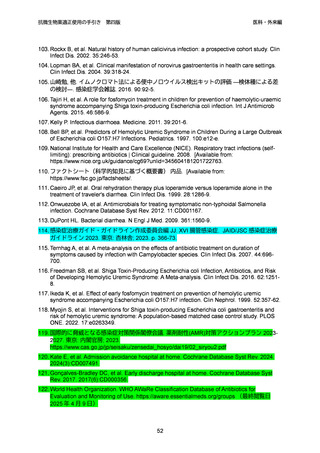

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

45 歳~

-1 点

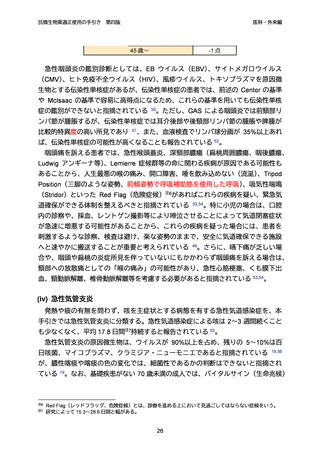

急性咽頭炎の鑑別診断としては、EB ウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス

(CMV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、風疹ウイルス、トキソプラズマを原因微

生物とする伝染性単核症があるが、伝染性単核症の患者では、前述の Centor の基準

や McIsaac の基準で容易に高得点になるため、これらの基準を用いても伝染性単核

症の鑑別ができないと指摘されている 50。ただし、GAS による咽頭炎では前頸部リ

ンパ節が腫脹するが、伝染性単核症では耳介後部や後頸部リンパ節の腫脹や脾腫が

比較的特異度の高い所見であり 51、また、血液検査でリンパ球分画が 35%以上あれ

ば、伝染性単核症の可能性が高くなることも報告されている 52。

咽頭痛を訴える患者では、急性喉頭蓋炎、深頸部膿瘍(扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍、

Ludwig アンギーナ等)、Lemierre 症候群等の命に関わる疾病が原因である可能性も

あることから、人生最悪の喉の痛み、開口障害、唾を飲み込めない(流涎)、Tripod

Position(三脚のような姿勢、前傾姿勢で呼吸補助筋を使用した呼吸)、吸気性喘鳴

(Stridor)といった Red Flag(危険症候)注6があればこれらの疾病を疑い、緊急気

道確保ができる体制を整えるべきと指摘されている 53,54。特に小児の場合は、口腔

内の診察や、採血、レントゲン撮影等により啼泣させることによって気道閉塞症状

が急速に増悪する可能性があることから、これらの疾病を疑った場合には、患者を

刺激するような診察、検査は避け、楽な姿勢のままで、安全に気道確保できる施設

へと速やかに搬送することが重要と考えられている 46。さらに、嚥下痛が乏しい場

合や、咽頭や扁桃の炎症所見を伴っていないにもかかわらず咽頭痛を訴える場合は、

頸部への放散痛としての「喉の痛み」の可能性があり、急性心筋梗塞、くも膜下出

血、頸動脈解離、椎骨動脈解離等を考慮する必要があると指摘されている 53,54。

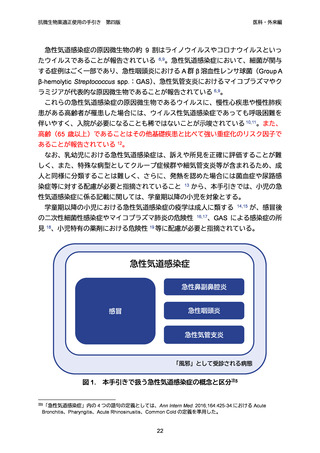

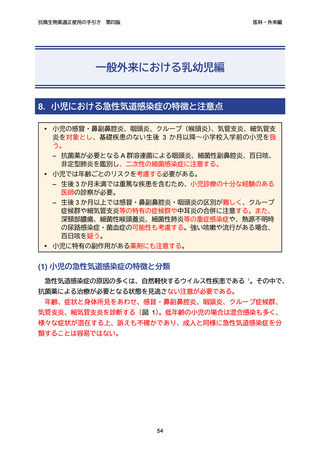

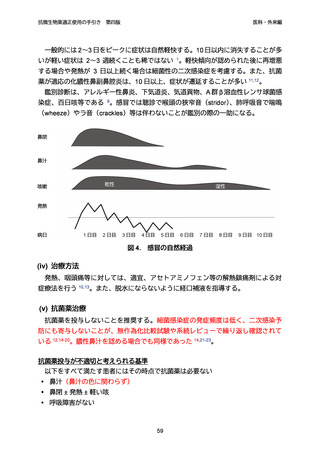

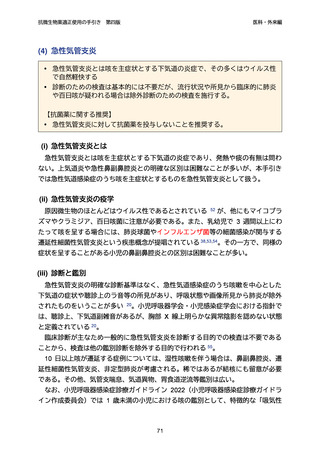

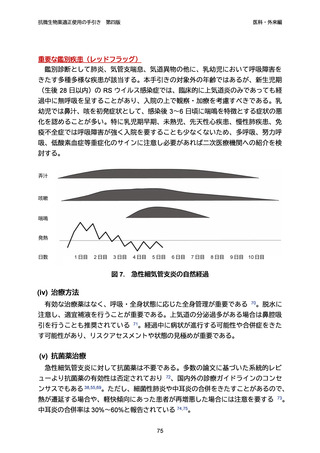

(iv) 急性気管支炎

発熱や痰の有無を問わず、咳を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本

手引きでは急性気管支炎に分類する。急性気道感染症による咳は 2~3 週間続くこと

も少なくなく、平均 17.8 日間注7持続すると報告されている 55。

急性気管支炎の原因微生物は、ウイルスが 90%以上を占め、残りの 5~10%は百

日咳菌、マイコプラズマ、クラミジア・ニューモニエであると指摘されている 19,56

が、膿性喀痰や喀痰の色の変化では、細菌性であるかの判断はできないと指摘され

ている 19。なお、基礎疾患がない 70 歳未満の成人では、バイタルサイン(生命兆候)

注6

注7

Red Flag(レッドフラッグ、危険症候)とは、診療を進める上において見過ごしてはならない症候をいう。

研究によって 15.3~28.6 日間と幅がある。

26

第四版

医科・外来編

45 歳~

-1 点

急性咽頭炎の鑑別診断としては、EB ウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス

(CMV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、風疹ウイルス、トキソプラズマを原因微

生物とする伝染性単核症があるが、伝染性単核症の患者では、前述の Centor の基準

や McIsaac の基準で容易に高得点になるため、これらの基準を用いても伝染性単核

症の鑑別ができないと指摘されている 50。ただし、GAS による咽頭炎では前頸部リ

ンパ節が腫脹するが、伝染性単核症では耳介後部や後頸部リンパ節の腫脹や脾腫が

比較的特異度の高い所見であり 51、また、血液検査でリンパ球分画が 35%以上あれ

ば、伝染性単核症の可能性が高くなることも報告されている 52。

咽頭痛を訴える患者では、急性喉頭蓋炎、深頸部膿瘍(扁桃周囲膿瘍、咽後膿瘍、

Ludwig アンギーナ等)、Lemierre 症候群等の命に関わる疾病が原因である可能性も

あることから、人生最悪の喉の痛み、開口障害、唾を飲み込めない(流涎)、Tripod

Position(三脚のような姿勢、前傾姿勢で呼吸補助筋を使用した呼吸)、吸気性喘鳴

(Stridor)といった Red Flag(危険症候)注6があればこれらの疾病を疑い、緊急気

道確保ができる体制を整えるべきと指摘されている 53,54。特に小児の場合は、口腔

内の診察や、採血、レントゲン撮影等により啼泣させることによって気道閉塞症状

が急速に増悪する可能性があることから、これらの疾病を疑った場合には、患者を

刺激するような診察、検査は避け、楽な姿勢のままで、安全に気道確保できる施設

へと速やかに搬送することが重要と考えられている 46。さらに、嚥下痛が乏しい場

合や、咽頭や扁桃の炎症所見を伴っていないにもかかわらず咽頭痛を訴える場合は、

頸部への放散痛としての「喉の痛み」の可能性があり、急性心筋梗塞、くも膜下出

血、頸動脈解離、椎骨動脈解離等を考慮する必要があると指摘されている 53,54。

(iv) 急性気管支炎

発熱や痰の有無を問わず、咳を主症状とする病態を有する急性気道感染症を、本

手引きでは急性気管支炎に分類する。急性気道感染症による咳は 2~3 週間続くこと

も少なくなく、平均 17.8 日間注7持続すると報告されている 55。

急性気管支炎の原因微生物は、ウイルスが 90%以上を占め、残りの 5~10%は百

日咳菌、マイコプラズマ、クラミジア・ニューモニエであると指摘されている 19,56

が、膿性喀痰や喀痰の色の変化では、細菌性であるかの判断はできないと指摘され

ている 19。なお、基礎疾患がない 70 歳未満の成人では、バイタルサイン(生命兆候)

注6

注7

Red Flag(レッドフラッグ、危険症候)とは、診療を進める上において見過ごしてはならない症候をいう。

研究によって 15.3~28.6 日間と幅がある。

26