よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

こともある 101,102。発熱は伴わないか、発熱があっても 2 日間以内のことが多い 101

ため、2 日間を超えて発熱が続く場合には単なるウイルス性の急性下痢症以外を考え

る必要がある。

ノロウイルスについては、便の迅速抗原検査が保険収載されており 注13、その検査

キットの感度については、最近では 87.4%~93.1%まで改善したことが報告されて

いる 96,97,103,104。しかしながら、ノロウイルスの流行期に典型的な急性下痢症の患者

全員に対して迅速抗原検査を行うことは、検査陰性でもノロウイルス感染症の可能

性が否定できないことから、意義が低いと考えられている。感染対策の観点からは、

原因は問わず、吐物や排泄物は感染性があるものとして対処することが重要であり、

迅速抗原検査が陰性だからといって感染対策が疎かになることは避けなければなら

ない。

なお、小児の場合には、ノロウイルスの迅速抗原検査の保険適応は 3 歳未満とさ

れている。

(ii) 細菌に起因する急性下痢症

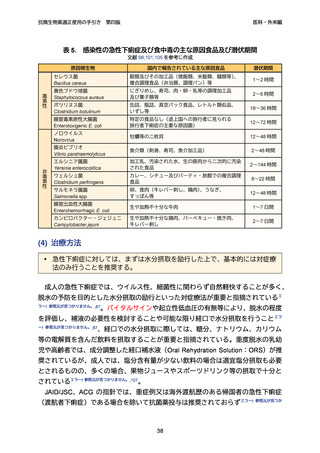

細菌による急性下痢症では、ウイルス性による急性下痢症と比べて腹痛が強く、

高熱(38°C 以上)、血便や粘血便、テネスムス(しぶり腹)を伴いやすいとされる

が、身体所見は下痢の原因究明には役立たないことが多いとされており、表 5 に示

すような疑わしい食品の摂食歴及び潜伏期間が原因微生物を推定する上で有用であ

ると指摘されている 98,101,105。

成人の細菌による急性下痢症は自然軽快するものが多いため、軽症例を含めた急

性下痢症の患者全員に検査を行い、原因微生物を特定する意義は小さいとされるが、

その一方で、中等症~重症例や、長引く下痢、抗菌薬を投与する症例等では、原因

微生物の検出を目的として便培養検査を行うことが望ましいことも指摘されているエ

ラー! 参照元が見つかりません。

。

小児でも便培養検査を急ぐ必要のある症例は少なく、検査の適応となる症例には、

細菌性腸炎が疑われる症例で、激しい腹痛や血便を呈する者、腸管出血性大腸菌か

ら溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome:HUS)が疑われるもの、免疫

不全者等が挙げられている 106。

注13

保険適用は、2023 年 10 月現在、3 歳未満の患者、65 歳以上の患者、悪性腫瘍の診断が確定している患者、

臓器移植後の患者、抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者のいずれかに該

当する場合に認められている。

37

第四版

医科・外来編

こともある 101,102。発熱は伴わないか、発熱があっても 2 日間以内のことが多い 101

ため、2 日間を超えて発熱が続く場合には単なるウイルス性の急性下痢症以外を考え

る必要がある。

ノロウイルスについては、便の迅速抗原検査が保険収載されており 注13、その検査

キットの感度については、最近では 87.4%~93.1%まで改善したことが報告されて

いる 96,97,103,104。しかしながら、ノロウイルスの流行期に典型的な急性下痢症の患者

全員に対して迅速抗原検査を行うことは、検査陰性でもノロウイルス感染症の可能

性が否定できないことから、意義が低いと考えられている。感染対策の観点からは、

原因は問わず、吐物や排泄物は感染性があるものとして対処することが重要であり、

迅速抗原検査が陰性だからといって感染対策が疎かになることは避けなければなら

ない。

なお、小児の場合には、ノロウイルスの迅速抗原検査の保険適応は 3 歳未満とさ

れている。

(ii) 細菌に起因する急性下痢症

細菌による急性下痢症では、ウイルス性による急性下痢症と比べて腹痛が強く、

高熱(38°C 以上)、血便や粘血便、テネスムス(しぶり腹)を伴いやすいとされる

が、身体所見は下痢の原因究明には役立たないことが多いとされており、表 5 に示

すような疑わしい食品の摂食歴及び潜伏期間が原因微生物を推定する上で有用であ

ると指摘されている 98,101,105。

成人の細菌による急性下痢症は自然軽快するものが多いため、軽症例を含めた急

性下痢症の患者全員に検査を行い、原因微生物を特定する意義は小さいとされるが、

その一方で、中等症~重症例や、長引く下痢、抗菌薬を投与する症例等では、原因

微生物の検出を目的として便培養検査を行うことが望ましいことも指摘されているエ

ラー! 参照元が見つかりません。

。

小児でも便培養検査を急ぐ必要のある症例は少なく、検査の適応となる症例には、

細菌性腸炎が疑われる症例で、激しい腹痛や血便を呈する者、腸管出血性大腸菌か

ら溶血性尿毒症症候群(Hemolytic Uremic Syndrome:HUS)が疑われるもの、免疫

不全者等が挙げられている 106。

注13

保険適用は、2023 年 10 月現在、3 歳未満の患者、65 歳以上の患者、悪性腫瘍の診断が確定している患者、

臓器移植後の患者、抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者のいずれかに該

当する場合に認められている。

37