よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

在宅医療における感染症診療及び抗微生物薬使用に関するエビデンスは限られて

いるが、その原則は外来や入院と大きく異なるものではない。以下では、抗微生物

薬の適正使用の観点から、在宅医療において生じうる問題や課題及びジレンマにつ

いて触れる。

(i) 医療リソースの制約に基づく抗菌薬使用の工夫

在宅医療では、医療機関と比較して人手や設備等の医療リソースが限られている。

そのため、抗菌薬の投与回数を減らすことは、ケア負担の軽減に直結する。在宅で

使用される 1 日 1 回投与可能な抗菌薬のうち、セフトリアキソンやレボフロキサシ

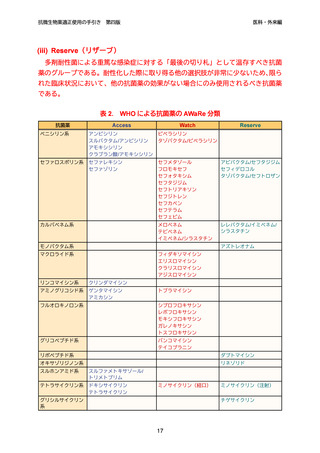

ン等が多用されるが、これらは WHO の AWaRe 分類において「Watch」注14に分類さ

れており、薬剤耐性のリスクや副作用への注意が必要である 122。

特にフルオロキノロン系薬剤は、大腸菌に対する耐性率が約 40%に達しており、

腎盂腎炎の第一選択薬とするには適切とはいえない 123。また、長期投与や基礎疾患

(腎不全等)を有する患者等において、大動脈解離 124,125 やアキレス腱断裂 126 とい

った重大な副作用のリスクも報告されている。加えて、抗緑膿菌作用及び抗結核作

用を有するという特性から、極力温存すべき薬剤であるといえる。

一方で、ゲンタマイシン等のアミノグリコシド系抗菌薬は、1 日 1 回の投与(適用

外)が可能であり、薬剤耐性も少なく、WHO の「Access」注15に分類されているこ

とから、腎機能に問題がなければ、腎盂腎炎治療に対する単剤治療の選択肢となり

うる注16,127-129。しかしながら、TDM(治療薬物モニタリング)実施及び有害事象の

モニタリングを要し、在宅で長期使用すべきかどうかは慎重に判断する必要がある。

(ii) 培養検査に関する課題と実践の工夫

感染症治療において、微生物学的(培養)検査は極めて重要な情報源である。初

期治療における抗菌薬選択の精度を高めるには、過去の培養結果の活用が望ましい。

しかしながら、病院から在宅医療に移行する際、診療情報提供書に微生物学的(培

養)検査の結果が添付されていない事例がしばしば見受けられる。退院時には使用

した抗菌薬の種類・用量・期間に加え、微生物学的(培養)検査の結果もあわせて

共有することが望まれる。

注14

Watch:耐性化が懸念されるため、特定の限られた感染症にのみ適応すべき抗菌薬。

Access:耐性化の懸念が少なく、すべての国が高品質かつ手頃な価格で、広く利用可能にすべき抗菌薬。

注16

アミノグリコシドは、尿路感染症では、尿中の濃度は血中濃度をはるかに上回るため、一般的な推奨投与量

より減量した場合でも高い治療効果が期待される。アミカシンでは 10 mg/kg × 1 回/日、ゲンタマイシン/ト

ブラマイシンは低用量 3 mg/kg × 1 回/日を使用することが推奨されている 129。腎機能低下例、腎毒性のある

薬剤との併用、造影剤を使用している患者、高齢者、長期投与量では、TDM を実施する必要がある。

注15

44

第四版

医科・外来編

在宅医療における感染症診療及び抗微生物薬使用に関するエビデンスは限られて

いるが、その原則は外来や入院と大きく異なるものではない。以下では、抗微生物

薬の適正使用の観点から、在宅医療において生じうる問題や課題及びジレンマにつ

いて触れる。

(i) 医療リソースの制約に基づく抗菌薬使用の工夫

在宅医療では、医療機関と比較して人手や設備等の医療リソースが限られている。

そのため、抗菌薬の投与回数を減らすことは、ケア負担の軽減に直結する。在宅で

使用される 1 日 1 回投与可能な抗菌薬のうち、セフトリアキソンやレボフロキサシ

ン等が多用されるが、これらは WHO の AWaRe 分類において「Watch」注14に分類さ

れており、薬剤耐性のリスクや副作用への注意が必要である 122。

特にフルオロキノロン系薬剤は、大腸菌に対する耐性率が約 40%に達しており、

腎盂腎炎の第一選択薬とするには適切とはいえない 123。また、長期投与や基礎疾患

(腎不全等)を有する患者等において、大動脈解離 124,125 やアキレス腱断裂 126 とい

った重大な副作用のリスクも報告されている。加えて、抗緑膿菌作用及び抗結核作

用を有するという特性から、極力温存すべき薬剤であるといえる。

一方で、ゲンタマイシン等のアミノグリコシド系抗菌薬は、1 日 1 回の投与(適用

外)が可能であり、薬剤耐性も少なく、WHO の「Access」注15に分類されているこ

とから、腎機能に問題がなければ、腎盂腎炎治療に対する単剤治療の選択肢となり

うる注16,127-129。しかしながら、TDM(治療薬物モニタリング)実施及び有害事象の

モニタリングを要し、在宅で長期使用すべきかどうかは慎重に判断する必要がある。

(ii) 培養検査に関する課題と実践の工夫

感染症治療において、微生物学的(培養)検査は極めて重要な情報源である。初

期治療における抗菌薬選択の精度を高めるには、過去の培養結果の活用が望ましい。

しかしながら、病院から在宅医療に移行する際、診療情報提供書に微生物学的(培

養)検査の結果が添付されていない事例がしばしば見受けられる。退院時には使用

した抗菌薬の種類・用量・期間に加え、微生物学的(培養)検査の結果もあわせて

共有することが望まれる。

注14

Watch:耐性化が懸念されるため、特定の限られた感染症にのみ適応すべき抗菌薬。

Access:耐性化の懸念が少なく、すべての国が高品質かつ手頃な価格で、広く利用可能にすべき抗菌薬。

注16

アミノグリコシドは、尿路感染症では、尿中の濃度は血中濃度をはるかに上回るため、一般的な推奨投与量

より減量した場合でも高い治療効果が期待される。アミカシンでは 10 mg/kg × 1 回/日、ゲンタマイシン/ト

ブラマイシンは低用量 3 mg/kg × 1 回/日を使用することが推奨されている 129。腎機能低下例、腎毒性のある

薬剤との併用、造影剤を使用している患者、高齢者、長期投与量では、TDM を実施する必要がある。

注15

44