よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (84 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・外来編

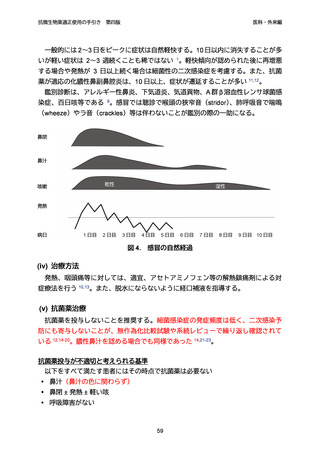

(4) 抗菌薬治療

(i) 抗菌薬による中耳炎の治療目的と治療適応の考え方

抗菌薬治療の目的は急性中耳炎に伴う症状(発熱、耳痛等)の早期改善と急性中

耳炎に続発する合併症を減らすことである。体表感染症である急性中耳炎は、抗菌

薬処方がなくても、4 分の 3 以上が 1 週間で自然治癒し、2 歳以上は 3 日で 70%改善

し、2 歳未満の場合は 10 日で約半数が治癒し、全例に抗菌薬が必要な疾患ではない

98-103。また抗菌薬治療は、下痢等の副作用や細菌の薬剤耐性化の原因となりうるた

め、必要の可否と必要な場合の適切な抗菌薬選択が重要である。

米国小児科学会ガイドラインでは、抗菌薬投与を ①耳漏がある場合、②重症

(toxic、48 時間以上持続する耳痛、39°C 以上の発熱)の場合、③6 か月~2 歳で両

側の場合に抗菌薬投与を行うと推奨している 93。本邦のガイドラインでも、年齢と

リスク因子を考慮し、全身症状と鼓膜所見の評価の上で、自然寛解を期待して 2~3

日間の抗菌薬を投与しない期間を設けることが妥当とされている 89。

(ii) 抗菌薬投与基準

上記を踏まえて中耳炎に対する抗菌薬投与基準を以下のように定める。

中耳由来の耳漏がある場合には抗菌薬投与を考慮する。吸引等で鼓膜を可視化し

穿孔部位から拍動性の耳漏が確認できれば最も診断精度が高い。

発熱、不機嫌、耳痛等(全身症状)があり、発赤と膨隆を伴う鼓膜所見(局所所

見)がある場合は、抗菌薬投与を考慮する。

全身状態が良く中耳由来の耳漏がない場合は、自然に改善することが多いこと、

抗菌薬の使用は副作用や耐性菌を作るデメリットがあること、フォローで改善し

ない場合には抗菌薬治療を考慮することの説明を行い、同意を得た上で(下記説

明文参照)、2~3 日間の抗菌薬を投与せずに、解熱鎮痛剤等を中心とした対症療

法を行う。

抗菌薬投与の適応は、中耳炎が重症化する以下のリスクファクターを考慮する。

(2 歳未満の低年齢、免疫不全等の基礎疾患の存在、肺炎球菌ワクチン未接種、

中耳炎の既往歴、医療アクセス不良。)

(iii) 第一選択薬

治療ターゲットとして最も意識するべき細菌は肺炎球菌である。肺炎球菌の場合

は非侵襲性感染症であれば、多くの場合は高用量のアモキシシリンで対応できるた

め、アモキシシリンを第一選択とすることが可能である 103。

84

第四版

医科・外来編

(4) 抗菌薬治療

(i) 抗菌薬による中耳炎の治療目的と治療適応の考え方

抗菌薬治療の目的は急性中耳炎に伴う症状(発熱、耳痛等)の早期改善と急性中

耳炎に続発する合併症を減らすことである。体表感染症である急性中耳炎は、抗菌

薬処方がなくても、4 分の 3 以上が 1 週間で自然治癒し、2 歳以上は 3 日で 70%改善

し、2 歳未満の場合は 10 日で約半数が治癒し、全例に抗菌薬が必要な疾患ではない

98-103。また抗菌薬治療は、下痢等の副作用や細菌の薬剤耐性化の原因となりうるた

め、必要の可否と必要な場合の適切な抗菌薬選択が重要である。

米国小児科学会ガイドラインでは、抗菌薬投与を ①耳漏がある場合、②重症

(toxic、48 時間以上持続する耳痛、39°C 以上の発熱)の場合、③6 か月~2 歳で両

側の場合に抗菌薬投与を行うと推奨している 93。本邦のガイドラインでも、年齢と

リスク因子を考慮し、全身症状と鼓膜所見の評価の上で、自然寛解を期待して 2~3

日間の抗菌薬を投与しない期間を設けることが妥当とされている 89。

(ii) 抗菌薬投与基準

上記を踏まえて中耳炎に対する抗菌薬投与基準を以下のように定める。

中耳由来の耳漏がある場合には抗菌薬投与を考慮する。吸引等で鼓膜を可視化し

穿孔部位から拍動性の耳漏が確認できれば最も診断精度が高い。

発熱、不機嫌、耳痛等(全身症状)があり、発赤と膨隆を伴う鼓膜所見(局所所

見)がある場合は、抗菌薬投与を考慮する。

全身状態が良く中耳由来の耳漏がない場合は、自然に改善することが多いこと、

抗菌薬の使用は副作用や耐性菌を作るデメリットがあること、フォローで改善し

ない場合には抗菌薬治療を考慮することの説明を行い、同意を得た上で(下記説

明文参照)、2~3 日間の抗菌薬を投与せずに、解熱鎮痛剤等を中心とした対症療

法を行う。

抗菌薬投与の適応は、中耳炎が重症化する以下のリスクファクターを考慮する。

(2 歳未満の低年齢、免疫不全等の基礎疾患の存在、肺炎球菌ワクチン未接種、

中耳炎の既往歴、医療アクセス不良。)

(iii) 第一選択薬

治療ターゲットとして最も意識するべき細菌は肺炎球菌である。肺炎球菌の場合

は非侵襲性感染症であれば、多くの場合は高用量のアモキシシリンで対応できるた

め、アモキシシリンを第一選択とすることが可能である 103。

84