よむ、つかう、まなぶ。

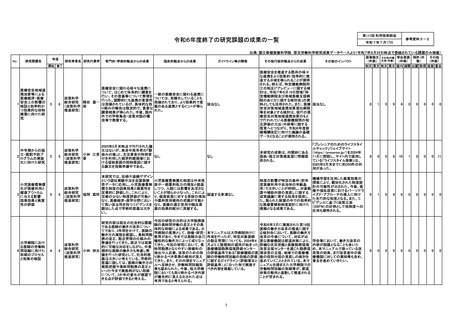

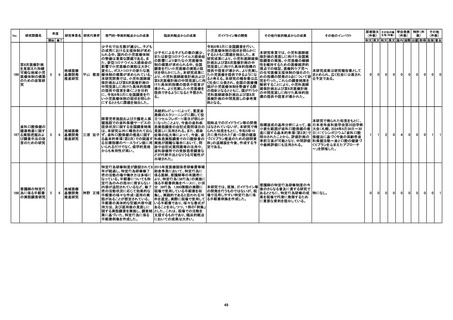

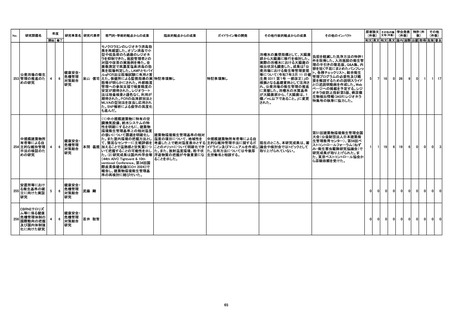

【参考資料3-2】令和6年度終了の研究課題の成果の一覧 (54 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

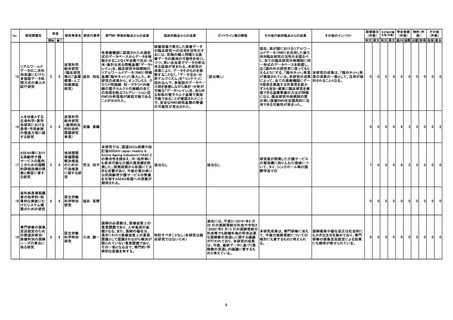

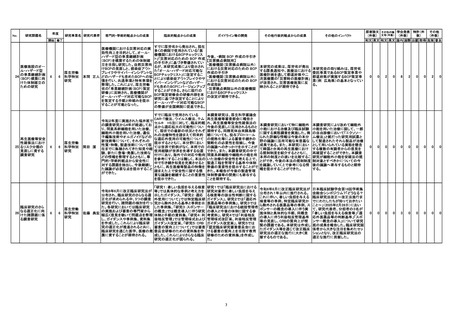

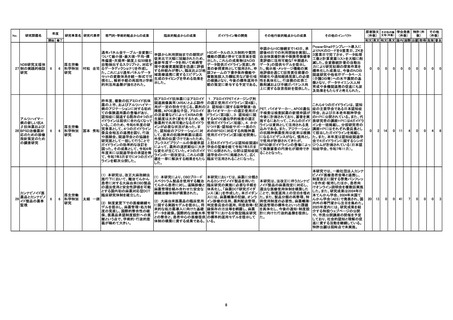

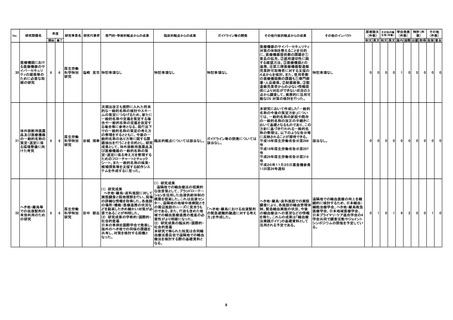

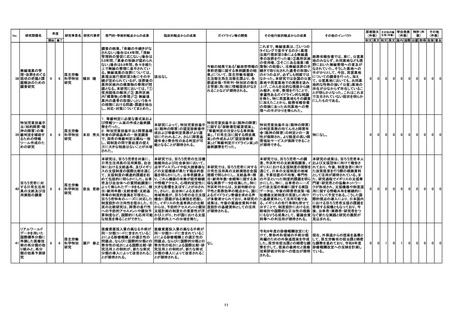

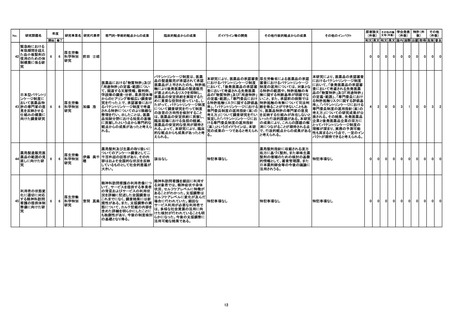

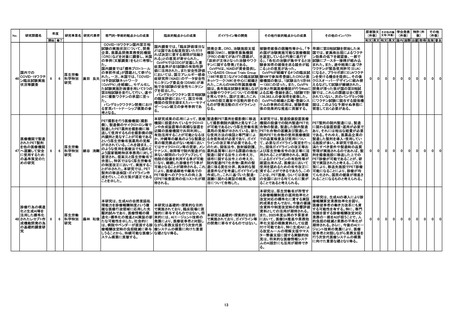

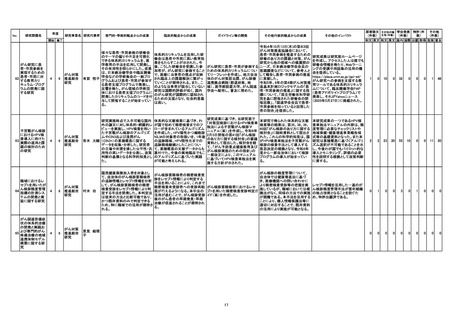

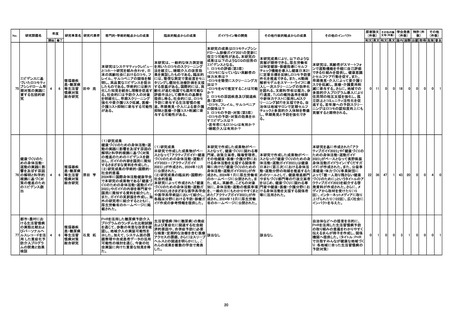

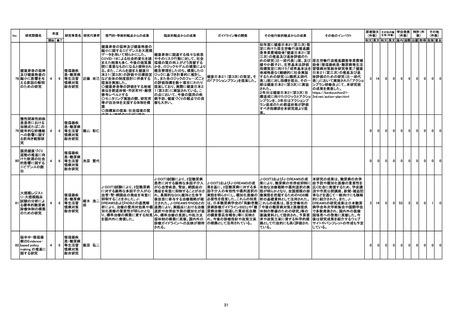

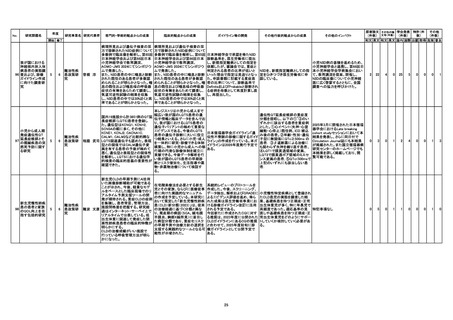

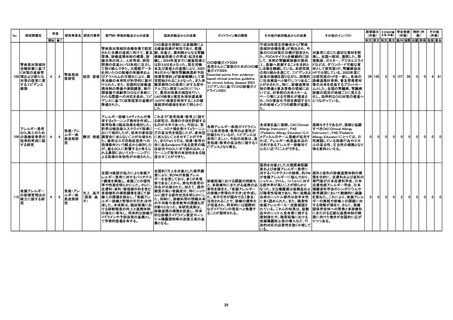

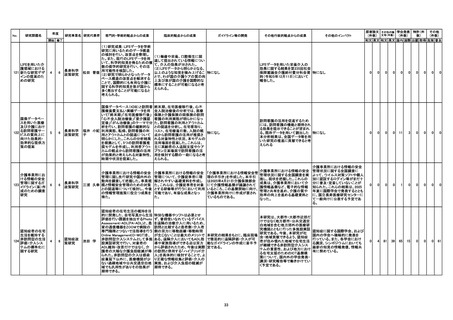

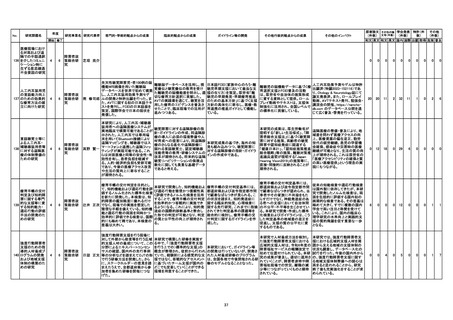

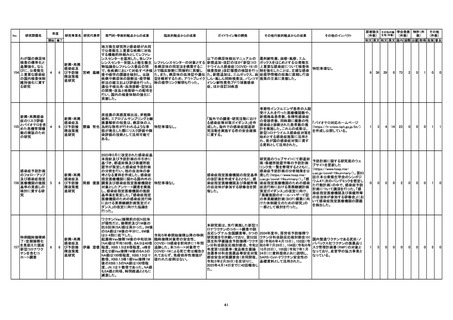

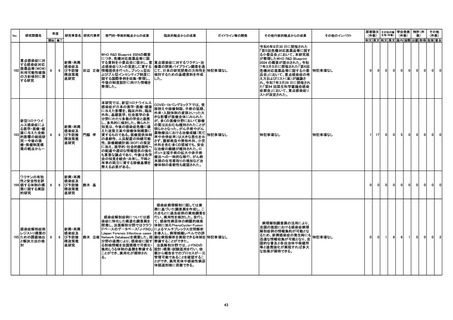

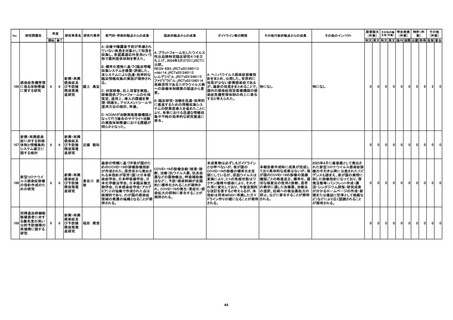

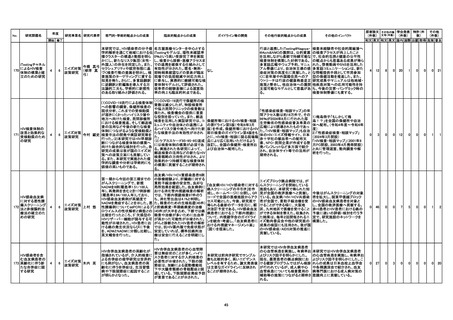

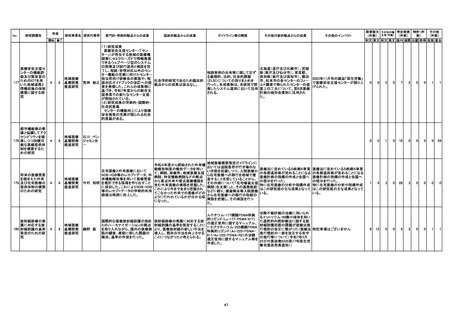

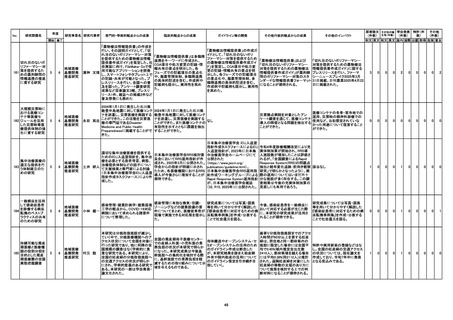

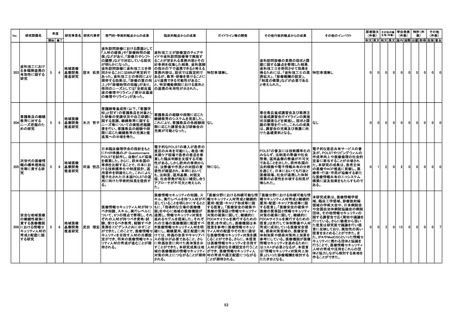

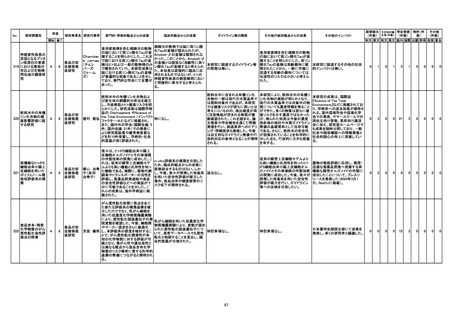

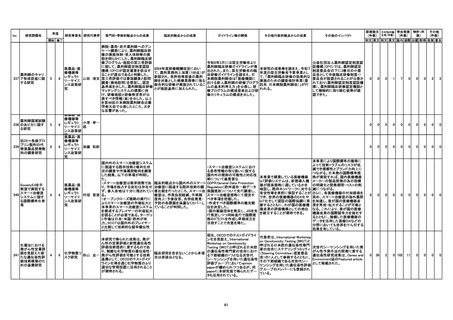

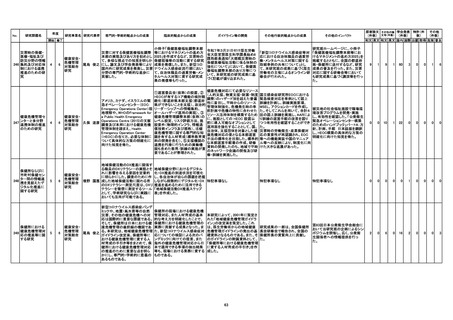

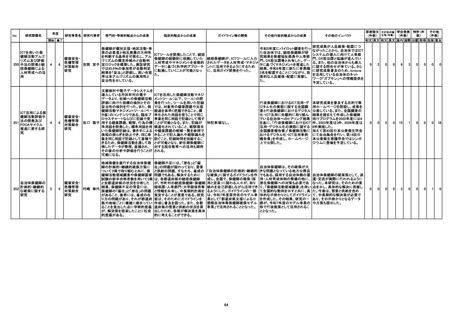

No.

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

医療安全に資す

207 る医療情報の拡

充に関する研究

かかりつけ医機

能報告のための

208 医師の研修項目

の詳細な整理等

を行う研究

ヘルスケアとセ

ルフケアのプロ

209 セス統合DXを目

指す戦略的国際

標準化

特殊健康診断等

のデータ入力標

準化およびデー

210

タ利活用ツール

開発のための研

究

6

6

6

4

6

6

6

6

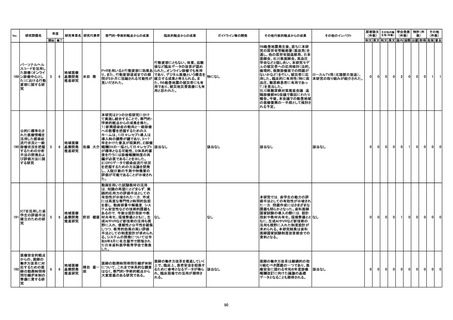

電子カルテ情報共有サービスに

より共有される以下3つの提言を

薬剤や食物アレルギーによる誤

多施設間でアレルギー等情報を

取りまとめた。薬剤アレルギー等

投与を防ぐには、個別医薬品コー

安全に共有・活用するため、電子

情報の入力方法に関する提言、

ドやアレルゲンコードを用い、用語

カルテ情報共有サービスに適した

その他アレルギー等情報の入力

や重症度の定義を含む共通認識

標準化ルールを提言。情報の粒

方法に関する提言、既存情報の

滝沢 牧子

に基づいた正確な情報共有が重

度、確からしさ、重症度などの要

電子カルテ共有サービスへの出

要である。本研究では、HL7 FHIR

素について医学的根拠に基づき

力方法の提言。電子カルテ情報

に準拠した電子カルテ情報共有

整理し、システム実装のための基

共有サービスの導入に関するシ

サービスにおける情報の入力・運

盤を構築した

ステムベンダ向け技術解説書の

用に関する提言を取りまとめた。

作成に活用された。

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

電子カルテ情報共有サービスで

活用されるアレルギー等情報に

関し、薬剤アレルギー等の入力方

日本医療情報学会、医療の質・安

法、その他アレルギー等情報の

全学会、患者安全全国共同行動

入力方法、既存情報の出力方法

など各種団体でのシンポジウム、

に関する3つの提言を取りまとめ

講演などを行った。また、研究成

た。これらの成果は、システムベ

果がわかるホームページを作成

ンダ向け技術解説書の作成に活

予定である。

用され、今後のサービス導入に向

けた制度設計や運用にあたって

の活用が期待される。

0

1

1

0

8

0

0

0

1

0

地域医療

基盤開発

推進研究

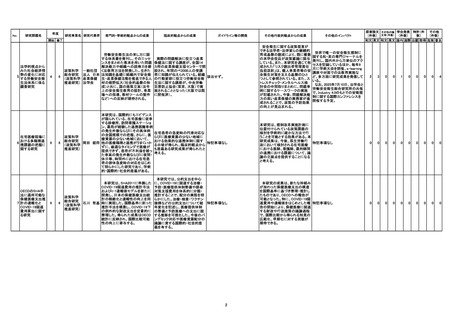

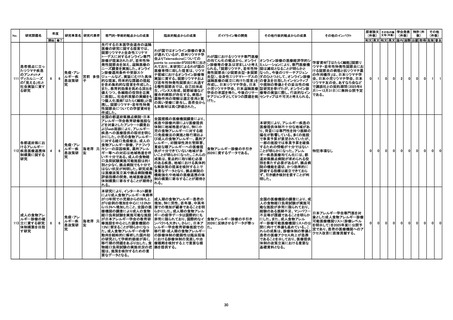

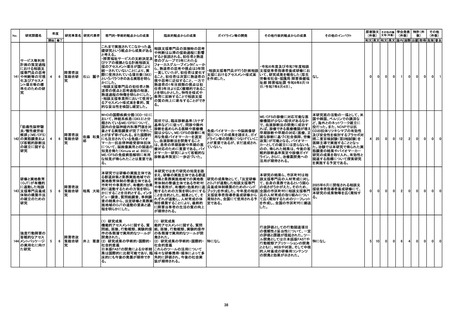

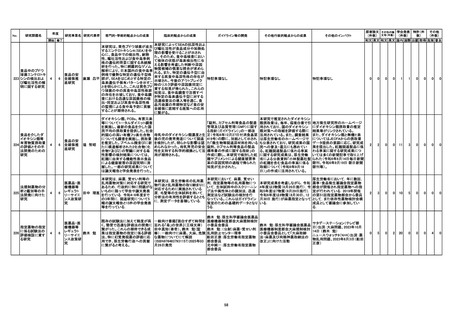

本研究は、令和7年4月に施行さ

本研究は、令和7年施行の「かか 本研究は、頻度の高い疾患や初

本研究では、頻度の高い疾患や れる改正医療法に基づく「かかり 本研究の成果は、地域住民の多

りつけ医機能報告制度」に資する 期救急、高齢者診療、在宅医療な

高齢者診療、在宅医療等の分野 つけ医機能報告制度」における研 様な医療ニーズに応えるかかりつ

ため、医師の研修項目を詳細に ど、臨床現場で求められる幅広い

ごとに、臨床現場で必要とされる 修の在り方を明確化するため、座 け医の育成を促進し、医療の質と

整理し、知識面の座学研修と経験 対応力を備えたかかりつけ医の

知識・技能を体系的に整理したこ 学および実地研修の具体的項目 アクセスの向上に寄与する点で、

に基づく実地研修の体系化を図っ 育成を目的に、実践的な研修項

とにより、今後の各分野における を体系的に整理した。その成果 極めて大きな社会的意義を有す

た。地域や医師の多様な実情に 目を体系的に整理した。実地研修

研修や教育のガイドライン開発の は、今後、各種研修制度設計や る。今後は、一般向けパンフレット

長谷川 仁 応じて選択可能な柔軟な研修体 では、地域医療・多職種連携・

基盤を提供した点が大きな成果で 周知に向けた予算要求資料の基 の作成や、医療関係者向けの講

志

系を構築し、Eラーニング教材の ACP等の臨床活動を評価対象と

ある。とくに、地域医療や多職種 礎データとしても提供される見込 演・シンポジウムの開催を通じて、

整備方針も示した点が特色であ し、日常診療と直結する形で実践

連携に関する実践的視点を踏ま みである。これにより、医師研修 普及・啓発が進められることが期

る。今後の研修実施団体による活 力を高める設計となっている。こ

えた項目設定は、標準化と柔軟 の標準化と地域に即した柔軟な 待される。また、医療政策関連誌

用が期待され、かかりつけ医機能 れにより、医師が地域や患者の

性を両立する今後のガイドライン 制度運用の両立を実現し、厚生 への掲載を通じ、医療界や行政

の質的向上と地域包括ケアの充 ニーズに即した臨床能力を柔軟

策定に向けて極めて実用的な指 労働行政の制度整備と医療提供 機関への広範な発信も見込まれ

実に資する重要な学術的成果で に強化できる点が、本研究の大き

針となる。

体制の強化に大きく貢献するもの る。

ある。

な臨床的成果である。

である。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

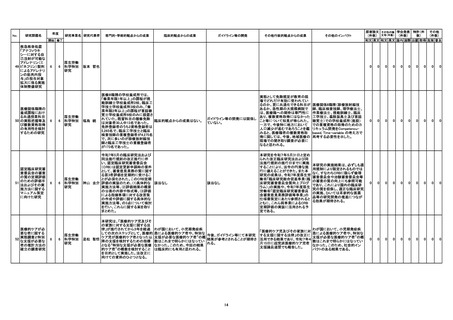

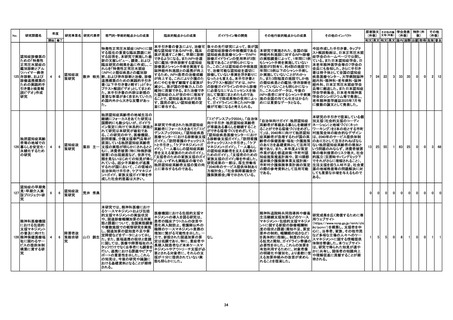

地域医療

基盤開発

推進研究

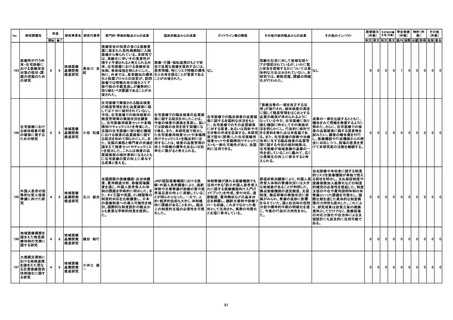

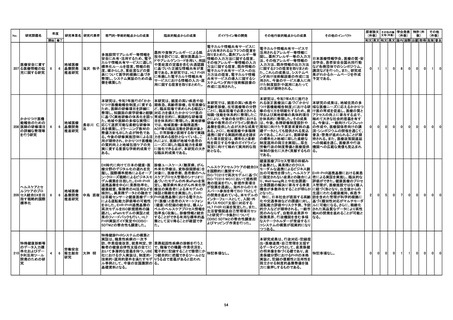

健康医療プロセス管理の枠組み

DX時代に向けて日本の健康・医 診療ユースケース(糖尿病、がん

を基盤とし、異業種とのクロス

ヘルスケアとセルフケアの統合DX

療分野のデジタル化の遅れを克 外来化学療法、変形股関節症)を

モーダルな連携によるビジネス創

を国際的に展開すべく、

服し、国際標準規格によるオープ 対象に、医療者側、患者側のヘル

出の可能性を探った。ヘルスケア EHR-PHR連携基盤における実患

ISO/TC215で高次モデルに基づく

ン・クローズ戦略によるビジネスモ スケアプロセス管理のシナリオに

に限定されない産業との融合によ 者による実証を実施し、臨床的な

ISO/TC215 WG1において規格開

デル構築を目指した。EHR-PHR 基づいたモデルの外来ePathを策

り、Well-being向上や社会課題・ 評価ができた。健康医療のプロセ

発の提案を行い、新規作業項目

連携基盤を中心に業務効率化、 定し、糖尿病外来とがん外来化学

企業課題の解決に寄与する事業 ス管理が、医療施設ではなく個人

が投票を通過し、海外からのエキ

健康経営、保険者のAI活用などを 療法の実患者による本モデルの

機会が多数存在することが明らか に紐づく形となり、出生後からの

スパート参加を得てISO TSとして

検討し、異業種データとの融合で 検証と精緻化を実施した。EHRとなった。

生涯にわたる健康維持、疾患予

中島 直樹

の開発を進めている。本モデルの

は車載センサーと健康医療データ PHR連携基盤における電子カル

特に、日本社会が直面する高齢 防を含めた管理が科学的根拠に

インターフェースとして、入院・外

による運転能力評価等の可能性 テ(医療)と患者のスマートフォン

化や交通事故などの課題に対し、 基づく個別性対応がマルチモーダ

来パスやDCT支援に対応する

を示した。EHR-PHR連携基盤の (健康)の記録の統合は、個人レ

運転能力評価やリスク予測、予防 ルに可能になる。さらに、精緻化

HL7 FHIR IG案を策定した。また、

高次モデルをISO新規規格の議 ベルのヘルスケアプロセス情報を

的介入などが期待される。一般市 された高品質なデータにより高性

生活習慣関連自己管理項目セッ

題とし、ePathモデルの実証と成 効率良く収集し、診療情報と統合

民のみならず、自動車産業界や 能AIの開発を進めることが可能と

トと研究データ集計について

果のフィードバックも行い、HL7

することができる有用な標準的基

保険業界、行政機関を含む多様 なる。

CDISC SDTMとの整合性調査お

FHIR実装ガイド策定やCDISC盤として足り得ることが確認でき

なステークホルダーが受益するエ

よびマッピング作業を行った。

SDTMとの整合性も調査した。

た。

コシステムの構築が現実的になり

つつある。

2

0

5

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

地域医療

基盤開発

推進研究

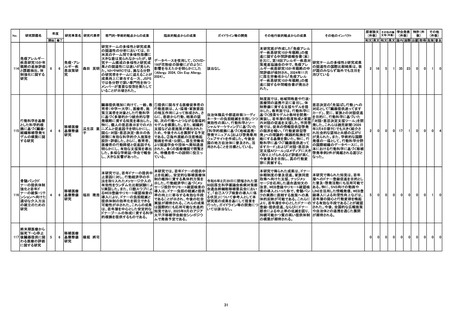

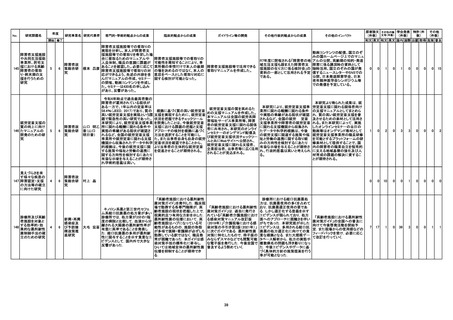

労働安全

衛生総合

研究

大神 明

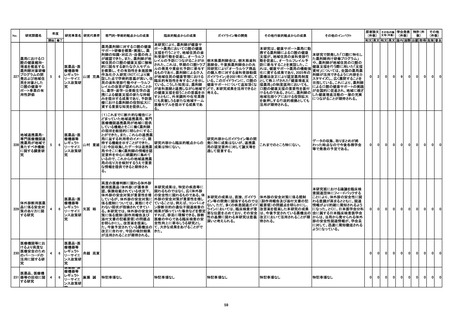

特殊健診PHRシステムの構築と

実証は、職業性疾病の一次予

防、作業環境改善、就業判定、労 業務起因性疾病の診断を行う上

働者の健康自律性支援の全てに で、職場での曝露・作業状況を、

おいて多層的な意義を持つ。UBE 電子的に記録することで簡便にか

特記事項なし。

社における介入実装は、制度的・ つ統合的に把握できるツールとな

技術的・運用的要件を満たすモデ りうる点で意義があると思われ

ル事例として、今後の全国展開の る。

基礎資料となる。

54

本研究成果は、行政対応・記録提

出・医療連携・自己管理を支援す

るデータインフラとして、産業保健

の将来像を形づくる礎であり、産

特記事項なし。

業保健分野におけるPHRの本格

実装と、記録の信頼性と活用性を

両立させる制度的基盤整備を強

力に後押しするものである。

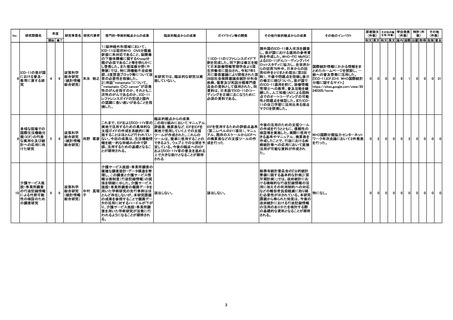

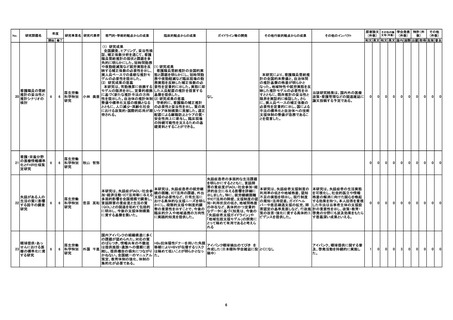

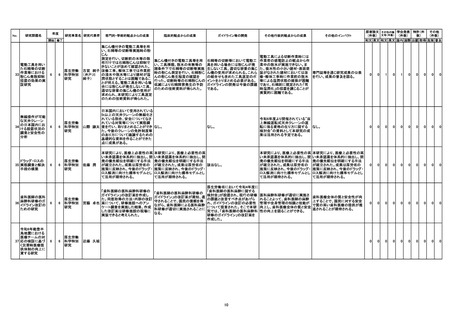

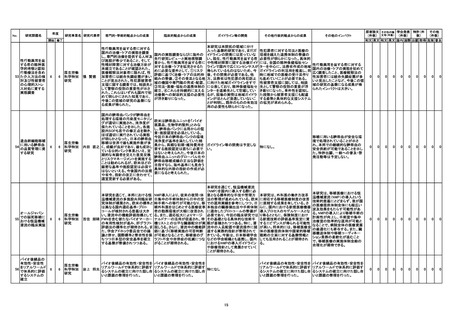

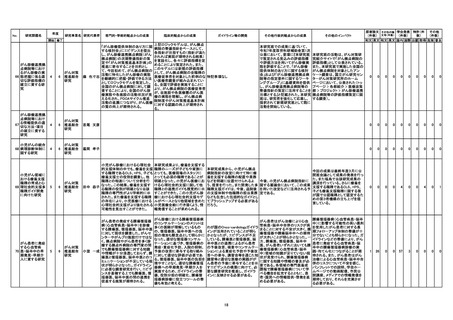

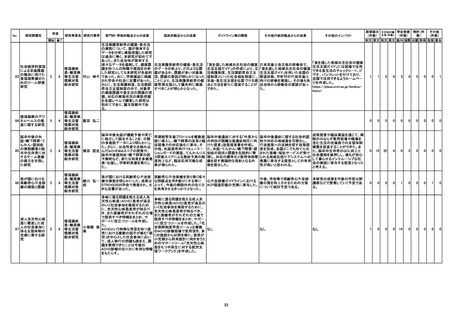

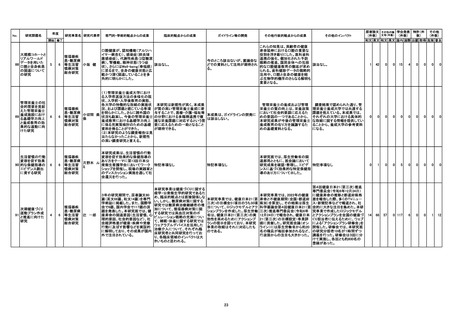

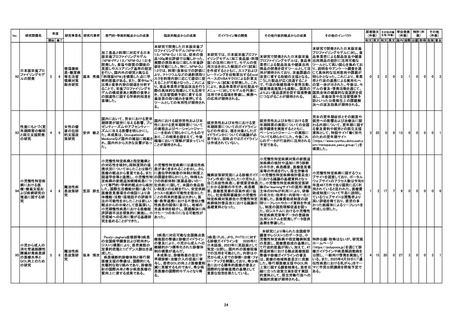

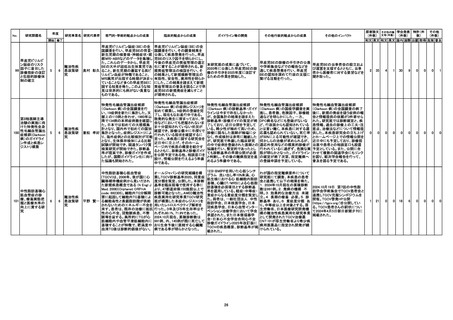

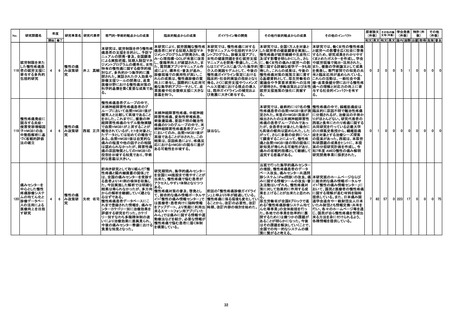

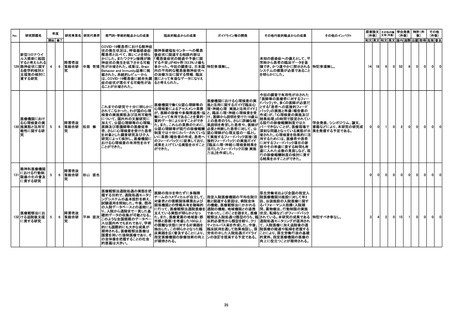

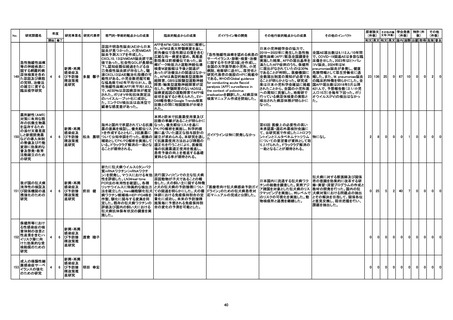

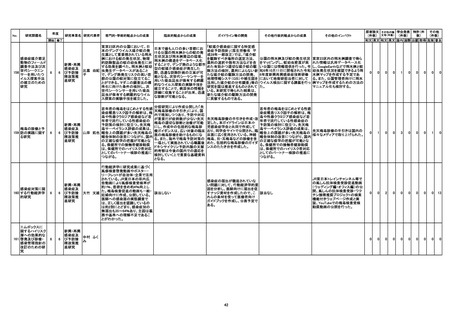

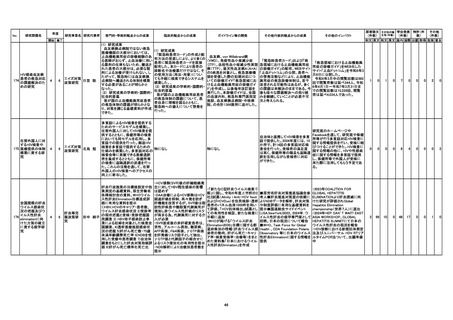

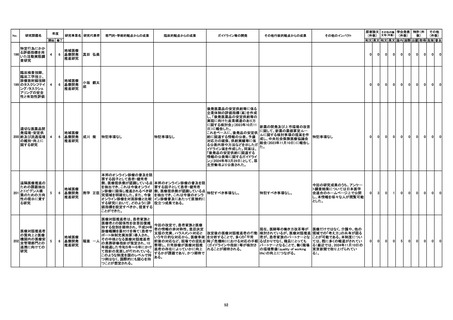

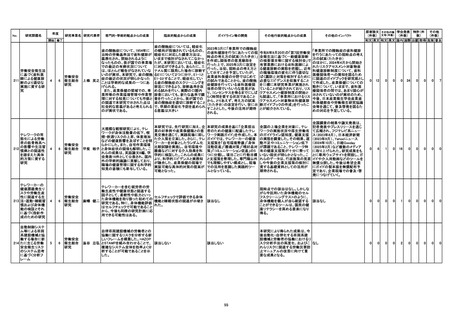

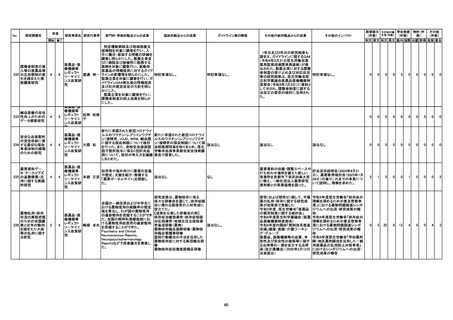

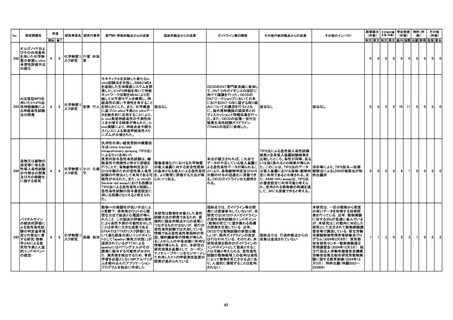

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

医療安全に資す

207 る医療情報の拡

充に関する研究

かかりつけ医機

能報告のための

208 医師の研修項目

の詳細な整理等

を行う研究

ヘルスケアとセ

ルフケアのプロ

209 セス統合DXを目

指す戦略的国際

標準化

特殊健康診断等

のデータ入力標

準化およびデー

210

タ利活用ツール

開発のための研

究

6

6

6

4

6

6

6

6

電子カルテ情報共有サービスに

より共有される以下3つの提言を

薬剤や食物アレルギーによる誤

多施設間でアレルギー等情報を

取りまとめた。薬剤アレルギー等

投与を防ぐには、個別医薬品コー

安全に共有・活用するため、電子

情報の入力方法に関する提言、

ドやアレルゲンコードを用い、用語

カルテ情報共有サービスに適した

その他アレルギー等情報の入力

や重症度の定義を含む共通認識

標準化ルールを提言。情報の粒

方法に関する提言、既存情報の

滝沢 牧子

に基づいた正確な情報共有が重

度、確からしさ、重症度などの要

電子カルテ共有サービスへの出

要である。本研究では、HL7 FHIR

素について医学的根拠に基づき

力方法の提言。電子カルテ情報

に準拠した電子カルテ情報共有

整理し、システム実装のための基

共有サービスの導入に関するシ

サービスにおける情報の入力・運

盤を構築した

ステムベンダ向け技術解説書の

用に関する提言を取りまとめた。

作成に活用された。

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

電子カルテ情報共有サービスで

活用されるアレルギー等情報に

関し、薬剤アレルギー等の入力方

日本医療情報学会、医療の質・安

法、その他アレルギー等情報の

全学会、患者安全全国共同行動

入力方法、既存情報の出力方法

など各種団体でのシンポジウム、

に関する3つの提言を取りまとめ

講演などを行った。また、研究成

た。これらの成果は、システムベ

果がわかるホームページを作成

ンダ向け技術解説書の作成に活

予定である。

用され、今後のサービス導入に向

けた制度設計や運用にあたって

の活用が期待される。

0

1

1

0

8

0

0

0

1

0

地域医療

基盤開発

推進研究

本研究は、令和7年4月に施行さ

本研究は、令和7年施行の「かか 本研究は、頻度の高い疾患や初

本研究では、頻度の高い疾患や れる改正医療法に基づく「かかり 本研究の成果は、地域住民の多

りつけ医機能報告制度」に資する 期救急、高齢者診療、在宅医療な

高齢者診療、在宅医療等の分野 つけ医機能報告制度」における研 様な医療ニーズに応えるかかりつ

ため、医師の研修項目を詳細に ど、臨床現場で求められる幅広い

ごとに、臨床現場で必要とされる 修の在り方を明確化するため、座 け医の育成を促進し、医療の質と

整理し、知識面の座学研修と経験 対応力を備えたかかりつけ医の

知識・技能を体系的に整理したこ 学および実地研修の具体的項目 アクセスの向上に寄与する点で、

に基づく実地研修の体系化を図っ 育成を目的に、実践的な研修項

とにより、今後の各分野における を体系的に整理した。その成果 極めて大きな社会的意義を有す

た。地域や医師の多様な実情に 目を体系的に整理した。実地研修

研修や教育のガイドライン開発の は、今後、各種研修制度設計や る。今後は、一般向けパンフレット

長谷川 仁 応じて選択可能な柔軟な研修体 では、地域医療・多職種連携・

基盤を提供した点が大きな成果で 周知に向けた予算要求資料の基 の作成や、医療関係者向けの講

志

系を構築し、Eラーニング教材の ACP等の臨床活動を評価対象と

ある。とくに、地域医療や多職種 礎データとしても提供される見込 演・シンポジウムの開催を通じて、

整備方針も示した点が特色であ し、日常診療と直結する形で実践

連携に関する実践的視点を踏ま みである。これにより、医師研修 普及・啓発が進められることが期

る。今後の研修実施団体による活 力を高める設計となっている。こ

えた項目設定は、標準化と柔軟 の標準化と地域に即した柔軟な 待される。また、医療政策関連誌

用が期待され、かかりつけ医機能 れにより、医師が地域や患者の

性を両立する今後のガイドライン 制度運用の両立を実現し、厚生 への掲載を通じ、医療界や行政

の質的向上と地域包括ケアの充 ニーズに即した臨床能力を柔軟

策定に向けて極めて実用的な指 労働行政の制度整備と医療提供 機関への広範な発信も見込まれ

実に資する重要な学術的成果で に強化できる点が、本研究の大き

針となる。

体制の強化に大きく貢献するもの る。

ある。

な臨床的成果である。

である。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

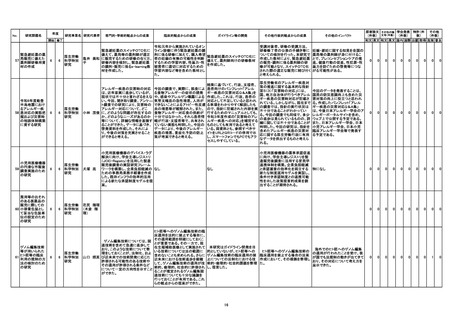

地域医療

基盤開発

推進研究

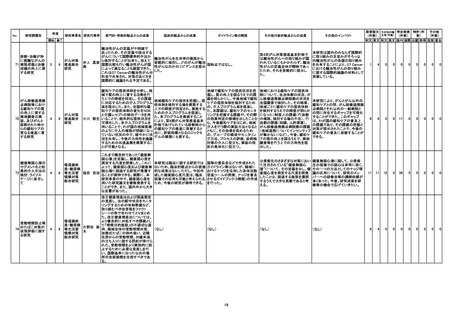

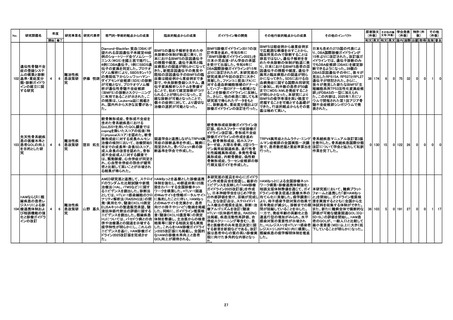

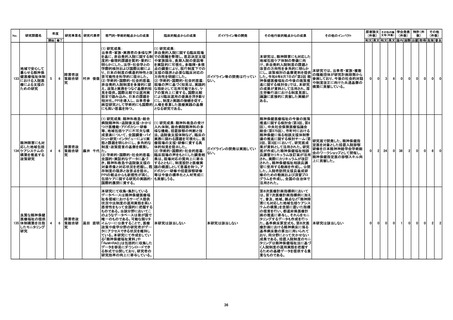

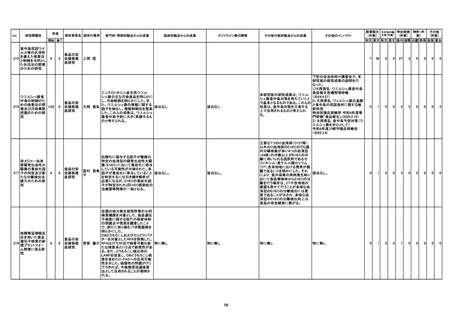

健康医療プロセス管理の枠組み

DX時代に向けて日本の健康・医 診療ユースケース(糖尿病、がん

を基盤とし、異業種とのクロス

ヘルスケアとセルフケアの統合DX

療分野のデジタル化の遅れを克 外来化学療法、変形股関節症)を

モーダルな連携によるビジネス創

を国際的に展開すべく、

服し、国際標準規格によるオープ 対象に、医療者側、患者側のヘル

出の可能性を探った。ヘルスケア EHR-PHR連携基盤における実患

ISO/TC215で高次モデルに基づく

ン・クローズ戦略によるビジネスモ スケアプロセス管理のシナリオに

に限定されない産業との融合によ 者による実証を実施し、臨床的な

ISO/TC215 WG1において規格開

デル構築を目指した。EHR-PHR 基づいたモデルの外来ePathを策

り、Well-being向上や社会課題・ 評価ができた。健康医療のプロセ

発の提案を行い、新規作業項目

連携基盤を中心に業務効率化、 定し、糖尿病外来とがん外来化学

企業課題の解決に寄与する事業 ス管理が、医療施設ではなく個人

が投票を通過し、海外からのエキ

健康経営、保険者のAI活用などを 療法の実患者による本モデルの

機会が多数存在することが明らか に紐づく形となり、出生後からの

スパート参加を得てISO TSとして

検討し、異業種データとの融合で 検証と精緻化を実施した。EHRとなった。

生涯にわたる健康維持、疾患予

中島 直樹

の開発を進めている。本モデルの

は車載センサーと健康医療データ PHR連携基盤における電子カル

特に、日本社会が直面する高齢 防を含めた管理が科学的根拠に

インターフェースとして、入院・外

による運転能力評価等の可能性 テ(医療)と患者のスマートフォン

化や交通事故などの課題に対し、 基づく個別性対応がマルチモーダ

来パスやDCT支援に対応する

を示した。EHR-PHR連携基盤の (健康)の記録の統合は、個人レ

運転能力評価やリスク予測、予防 ルに可能になる。さらに、精緻化

HL7 FHIR IG案を策定した。また、

高次モデルをISO新規規格の議 ベルのヘルスケアプロセス情報を

的介入などが期待される。一般市 された高品質なデータにより高性

生活習慣関連自己管理項目セッ

題とし、ePathモデルの実証と成 効率良く収集し、診療情報と統合

民のみならず、自動車産業界や 能AIの開発を進めることが可能と

トと研究データ集計について

果のフィードバックも行い、HL7

することができる有用な標準的基

保険業界、行政機関を含む多様 なる。

CDISC SDTMとの整合性調査お

FHIR実装ガイド策定やCDISC盤として足り得ることが確認でき

なステークホルダーが受益するエ

よびマッピング作業を行った。

SDTMとの整合性も調査した。

た。

コシステムの構築が現実的になり

つつある。

2

0

5

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

地域医療

基盤開発

推進研究

労働安全

衛生総合

研究

大神 明

特殊健診PHRシステムの構築と

実証は、職業性疾病の一次予

防、作業環境改善、就業判定、労 業務起因性疾病の診断を行う上

働者の健康自律性支援の全てに で、職場での曝露・作業状況を、

おいて多層的な意義を持つ。UBE 電子的に記録することで簡便にか

特記事項なし。

社における介入実装は、制度的・ つ統合的に把握できるツールとな

技術的・運用的要件を満たすモデ りうる点で意義があると思われ

ル事例として、今後の全国展開の る。

基礎資料となる。

54

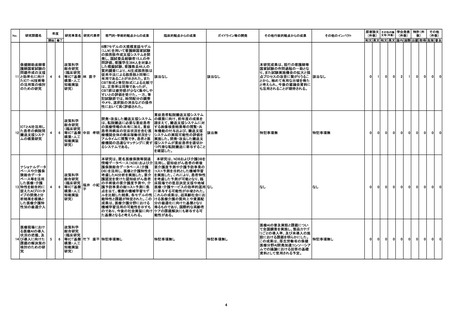

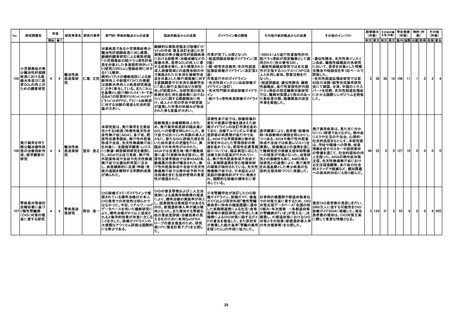

本研究成果は、行政対応・記録提

出・医療連携・自己管理を支援す

るデータインフラとして、産業保健

の将来像を形づくる礎であり、産

特記事項なし。

業保健分野におけるPHRの本格

実装と、記録の信頼性と活用性を

両立させる制度的基盤整備を強

力に後押しするものである。