よむ、つかう、まなぶ。

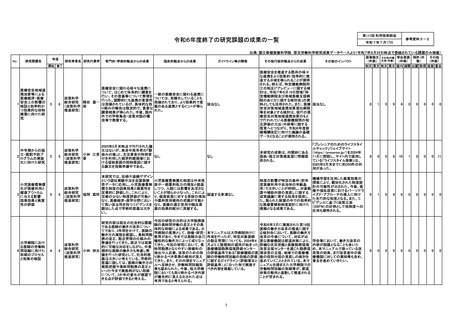

【参考資料3-2】令和6年度終了の研究課題の成果の一覧 (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

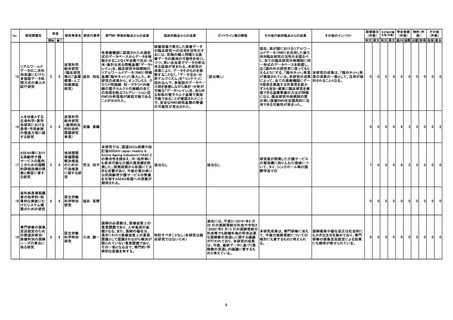

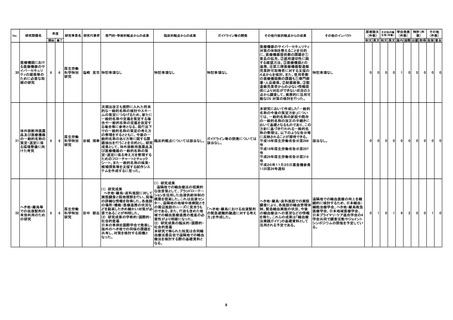

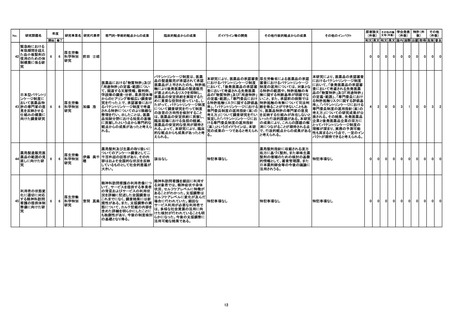

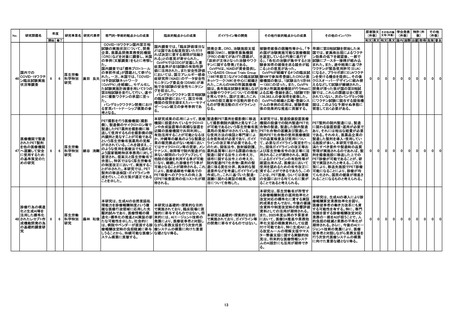

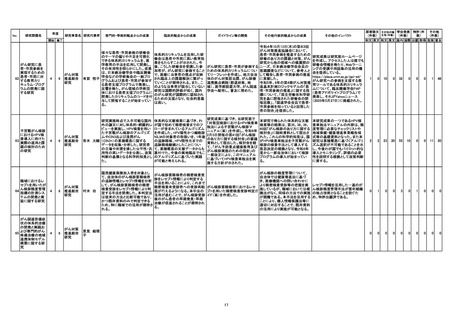

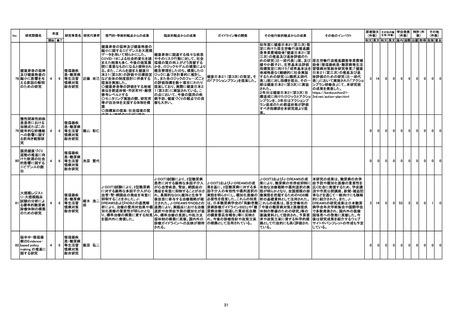

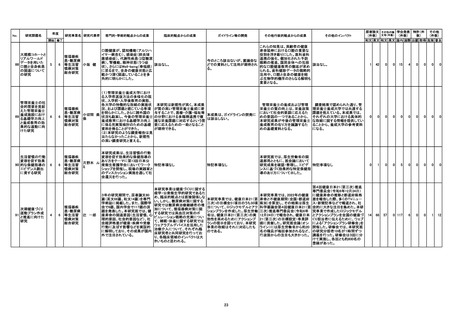

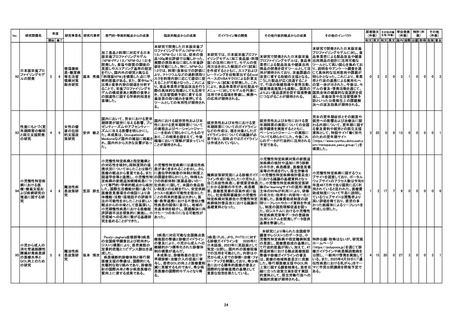

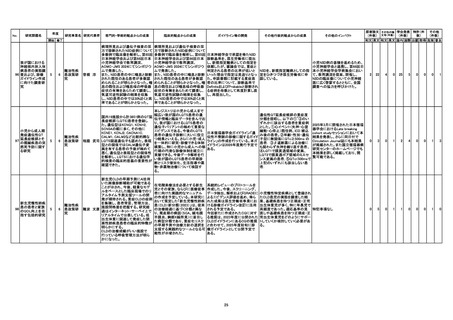

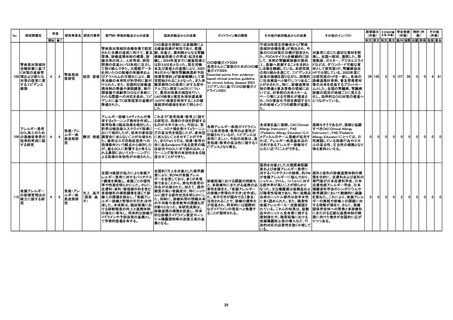

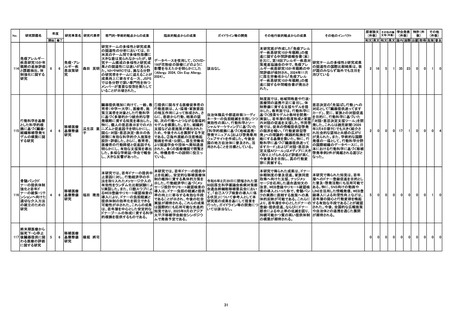

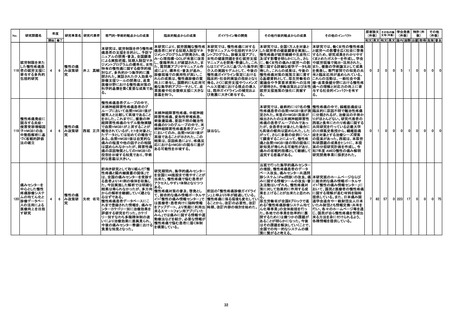

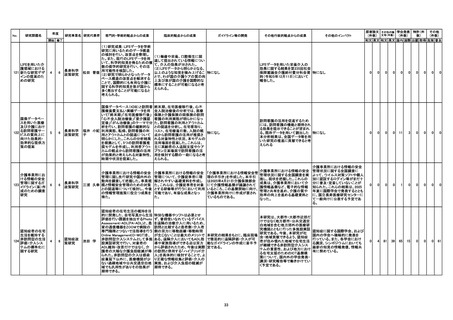

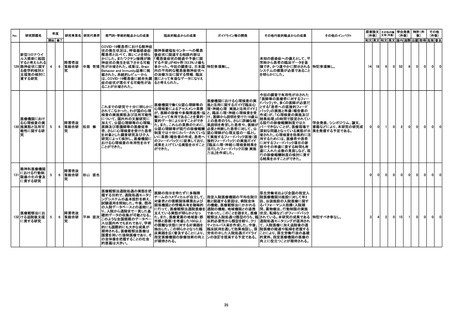

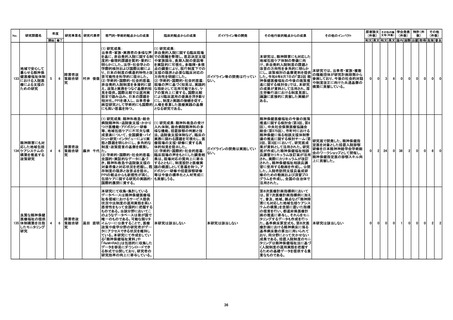

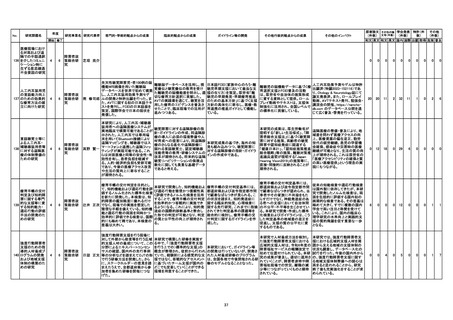

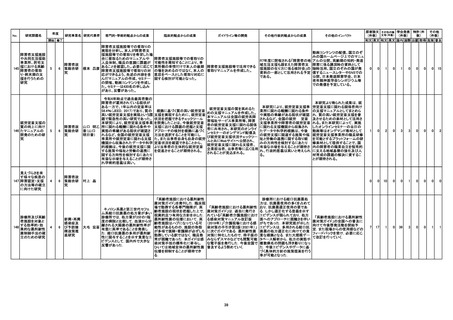

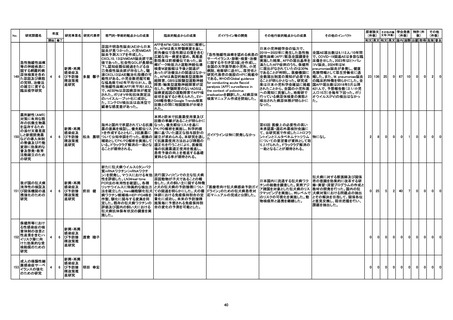

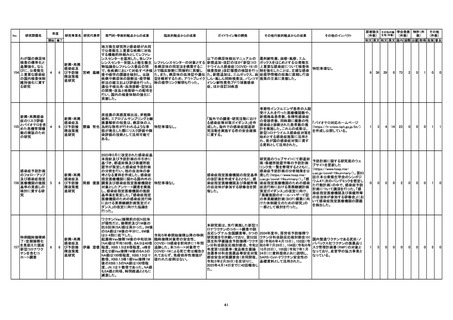

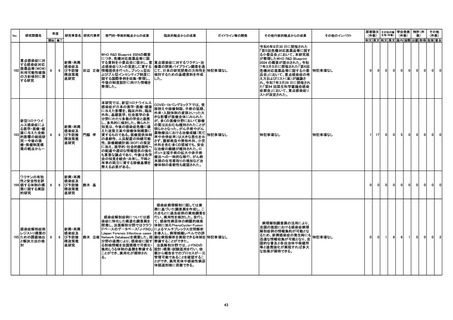

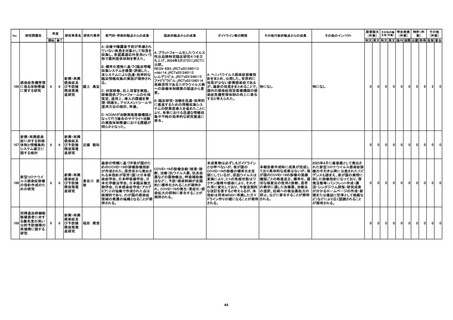

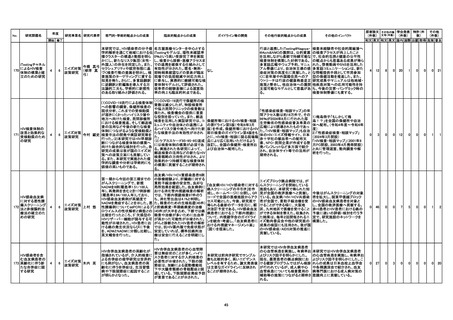

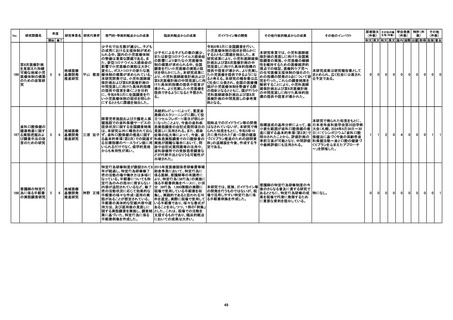

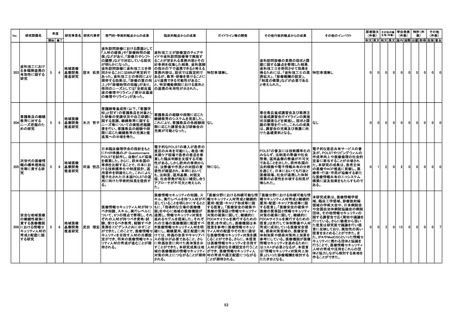

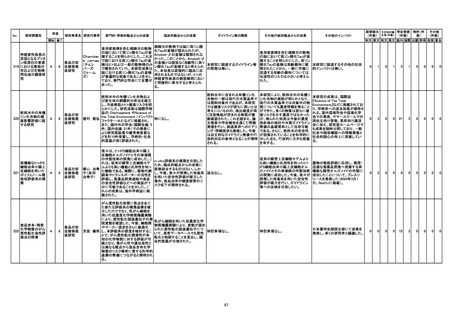

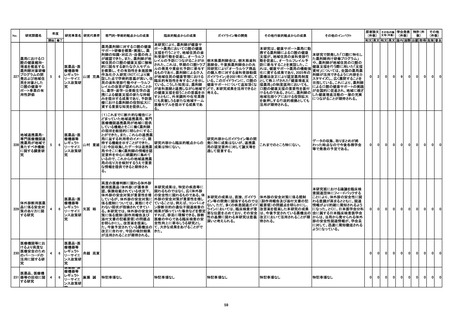

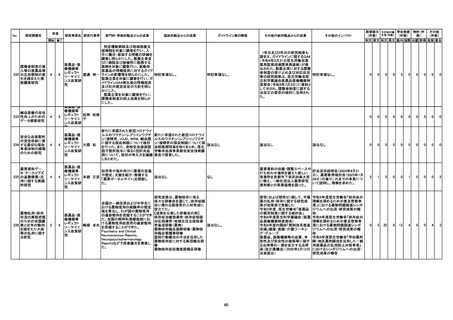

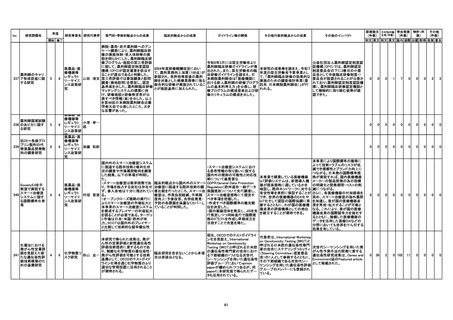

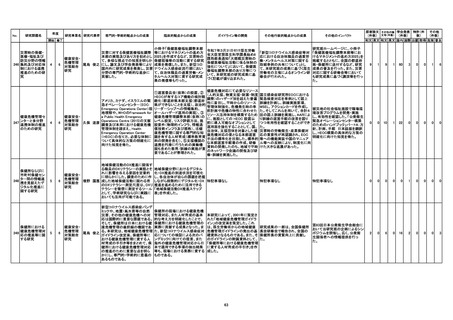

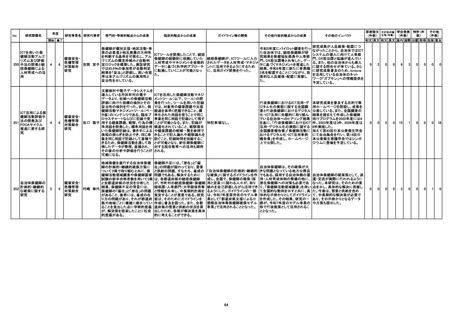

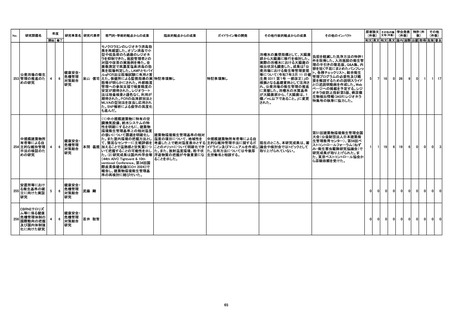

No.

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

エビデンスに基

づいたロコモティ

ブシンドローム早

75

期対策の実践に

資する包括的研

究

健康づくりのた

めの身体活動・

運動の実践に影

響を及ぼす原因

76 の解明と科学的

根拠に基づく対

策の推進のため

のエビデンス創

出

都市・農村にお

ける生活習慣病

の実態比較およ

びパーソナルヘ

77 ルスレコードを活

用 した重症化予

防介入プログラ

ムの開発と効果

検証

4

4

4

6

6

6

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 田中 亮

慣病対策

総合研究

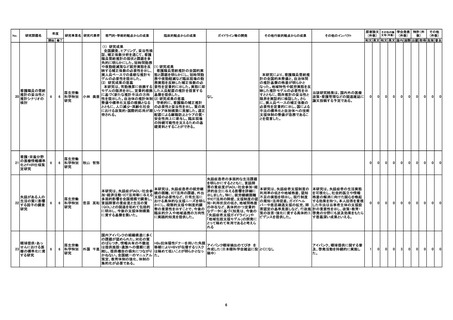

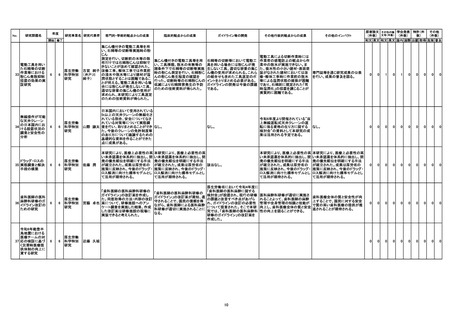

本研究の成果はロコモティブシン

ドローム診療ガイド2021の更新に

役立つ可能性がある。本研究の

本研究成果により、以下のような

成果は以下のようなCQの回答の

本研究は、一般的な体力測定値

貢献が期待できる。厚生労働省

エビデンスとなる。

本研究は、高齢者がスマートフォ

本研究はシステマティックレビュー を用いたロコモのスクリーニング

は特定健診・保健指導にセルフ

1.ロコモの評価(第3章)

ンで運動機能を手軽に自己評価

とコホート研究を組み合わせ、日 法を確立し、睡眠介入の改善効

チェック機能を導入し健康日本21

・ロコモになっていない高齢者の

できる仕組みを提供し、健康意識

本の高齢社会におけるロコモ、フ 果を実証したものである。臨床的

に定量目標を反映しロコモ予防要

体力水準は?

とセルフケア行動を促す。また、

レイル、サルコペニアの関係を解 には、簡便な測定で重症度をモニ

件化を推進できる。また、AI動画

・ロコモを簡便にスクリーニング方

早期発見・介入によって要介護リ

明し、高品質なエビデンスを提示 タリングし個別化治療計画を支援

解析モデルをスマート・ライフに導

法は?

スクを低減し、医療・介護費用削

したものである。学術的には断片 する意義がある。国際的には、高

入し一次スクリーニングの効率化

・ロコモをAIで推定することは可能

減に寄与する。さらに、地域での

化した知見を統合し理解を促進す 齢化が進む他国でも適用可能な

を図れる。文部科学省は握力、歩

か?

多面的介入プログラム導入により

る。社会的には予防介入の対象 評価手法として標準化の基盤を

行速度、TUGの維持基準を検診

2.ロコモの原因疾患及び関連疾

住民間の相互支援を強化し、孤

を明確化し、早期スクリーニング 提供し得る。社会的には、ロコモ

や新体力テストに採用しAIスク

患(第4章)

立防止とコミュニティ活性化を促

強化や要介護リスク低減、医療・ 予防に寄与する生活習慣の推

リーニング試行を支援できる。自

・ロコモ、フレイル、サルコペニア

進する。若年層への予防スクリー

介護コスト抑制に寄与する可能性 進、早期発見・介入による要介護

治体は地域サロンで定期セルフ

の関係は?

ニングはロコモの認知度向上にも

がある。

抑制と医療・介護コスト削減に寄

チェックと多面的介入体制を整備

3.ロコモの予防・対策(第5章)

貢献すると期待される。

与する可能性がある。

し、早期発見と予防を強化でき

・ロコモの予防・対策の効果を示

る。

すエビデンスは?

・若年者にもロコトレは有用か?

・睡眠介入は有用か?

0

11

0

0

18

0

0

0

0

1

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 澤田 亨

慣病対策

総合研究

(1)研究成果

健康づくりのための身体活動・運

(1)研究成果

本研究で作成した成果物がベー

本研究を基に作成された「アク

動の実践に影響を及ぼす原因の

本研究で作成した成果物がベー スとなって、健康づくりに関わる専

ティブガイド2023」や「健康づくりの

解明と科学的根拠に基づく対策

スとなって「アクティブガイドー健康 門家、政策立案者、職場管理者、 本研究で作成した成果物がベー ための身体活動・運動ガイド

の推進のためのエビデンスを創

づくりのための身体活動・運動ガ その他健康・医療・介護分野にお スとなった「健康づくりのための身 2023」がベースとなって長野県版

出し、ガイドの内容を国民に周知

イド2023-(アクティブガイド

ける身体活動を支援する関係者 体活動・運動ガイド2023」は健康 身体活動ガイドライン(ずくだすガ

するさまざまな資料を作成した。

2023)」が作成され、2024年12月 等に向けた「健康づくりのための 日本21(第三次)における身体活 イド)が作成された。また、公益事

(2)研究成果の学術的・国際的・

に公開された。

身体活動・運動ガイド2023」が作 動・運動分野の取組を推進するた 業健康・体力づくり事業財団に

社会的意義

(2)研究成果の臨床的・国際的・ 成され、2024年1月に厚生労働省 めのツールとして、健康増進部門 よって「誰一人取り残さない健康

2024年に国際身体活動健康学会

社会的意義

のホームページに公開された。ま やまちづくり部門等の行政立案者 づくりのために」というタイトルのア

で本研究の成果物である「健康づ

本研究によって作成された「健康 た、成人、高齢者、こどもの対象 をはじめ、健康づくりに関わる専 クティブガイド2023を紹介する啓

くりのための身体活動・運動ガイド

づくりのための身体活動・運動ガ 別に、身体活動・運動の推奨事項 門家や健康・医療・介護分野にお 発資料が作成された。さらに、メ

2023」やガイドの内容を専門家や

イド2023」をさまざまな医学系学会 を、一般の方にもわかりやすくまと ける身体活動を支援する関係者 ディアから取材を受けたり(15

国民に周知する資料を紹介した。

や医学系学術誌において紹介し、 めた「アクティブガイド2023」が作 等に活用された。

回)、インターネットメディアに取り

また、ガイドの英訳版を作成し、海

各臨床分野における予防・診療ガ 成され、2024年12月に厚生労働

上げられたり(122回)、広く社会に

外の研究者に紹介するとともに、

イド作成の参考情報を提供した。 省のホームページに公開された。

インパクトを与えた。

厚生労働省のホームページに掲

載された。

22

36

47

1

43

20

0

0

4

0

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 石見 拓

慣病対策

総合研究

PHRを活用した糖尿病予防介入

生活習慣病(特に糖尿病)の発症

プログラムのランダム化比較試験

および重症化に関連する社会経

を通じて、歩数の有意な改善を確

済的要因や、合併症予防に必要

認し、地域介入の実装可能性を

な検査・定期的な治療を含む医療

示した。加えて、システム面の課

該当なし

アクセスの課題、さらにはスリープ

題整理や合成患者データの活用

ヘルスとの関連を明らかにし、こ

可能性の検討を通じ、今後の社

れらの成果を複数の学会で発表

会実装に向けた重要な知見を得

した。

た。

0

1

0

0

3

1

0

0

0

1

該当なし

20

自治体などへの提言を目的に、

PHRを活用した生活習慣病予防

の取り組みの意義をわかりやすく

伝えるまんが冊子を作成し、関係

機関へ提供した。(タイトル:PHR

で目指すみんなが健康な地域づく

り:各地域に合った生活習慣病の

予防対策)

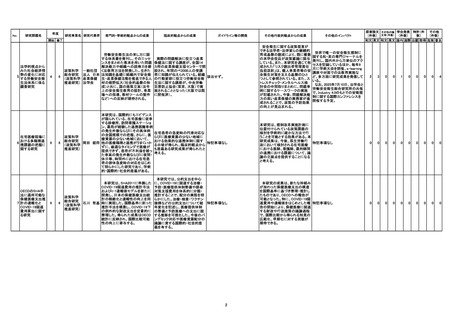

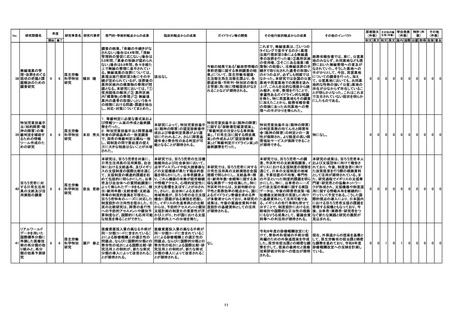

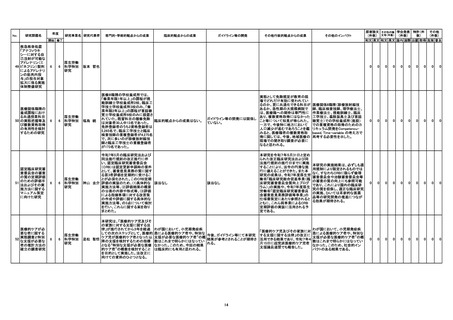

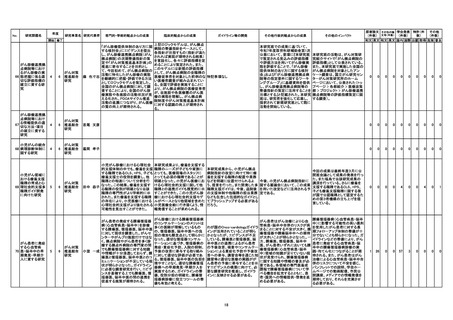

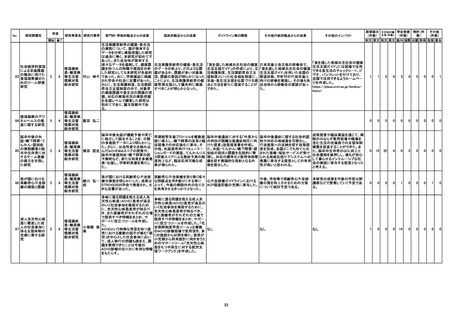

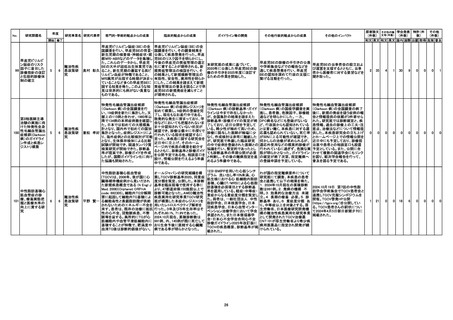

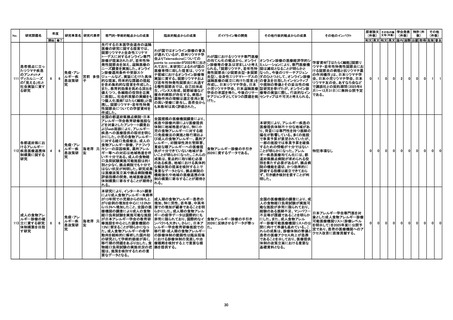

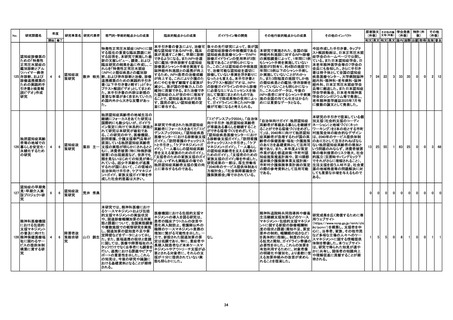

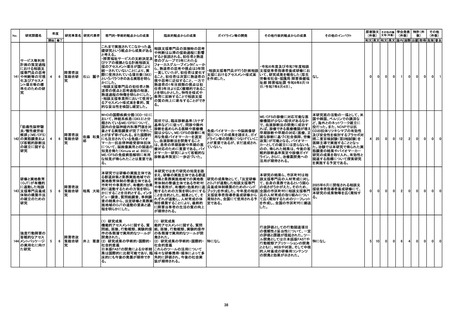

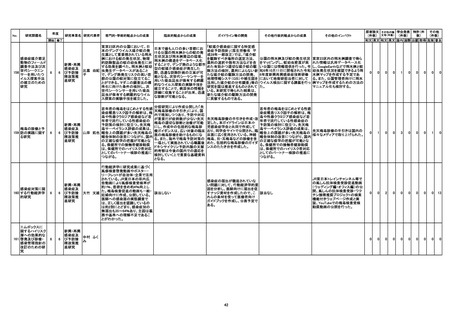

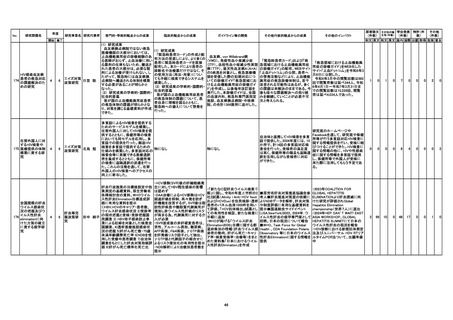

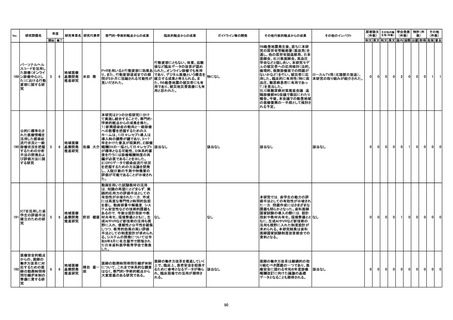

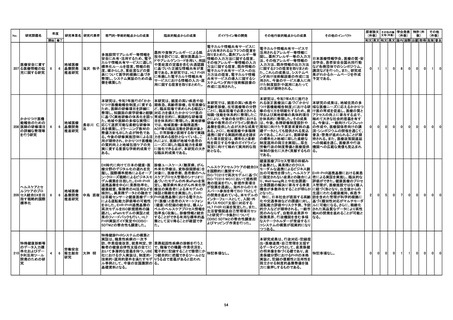

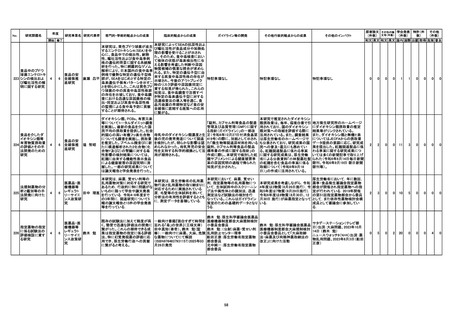

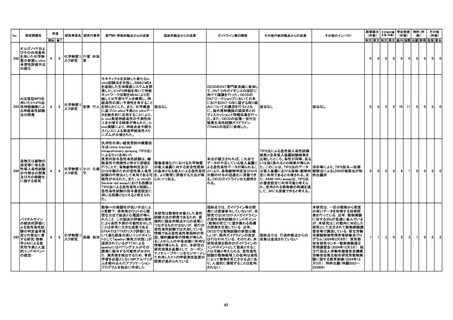

年度

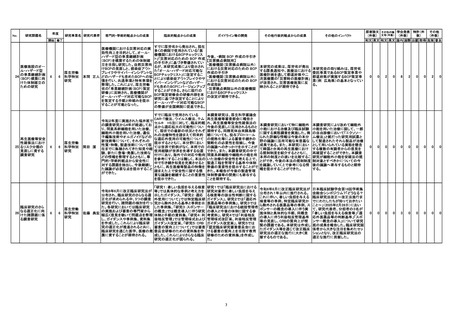

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

エビデンスに基

づいたロコモティ

ブシンドローム早

75

期対策の実践に

資する包括的研

究

健康づくりのた

めの身体活動・

運動の実践に影

響を及ぼす原因

76 の解明と科学的

根拠に基づく対

策の推進のため

のエビデンス創

出

都市・農村にお

ける生活習慣病

の実態比較およ

びパーソナルヘ

77 ルスレコードを活

用 した重症化予

防介入プログラ

ムの開発と効果

検証

4

4

4

6

6

6

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 田中 亮

慣病対策

総合研究

本研究の成果はロコモティブシン

ドローム診療ガイド2021の更新に

役立つ可能性がある。本研究の

本研究成果により、以下のような

成果は以下のようなCQの回答の

本研究は、一般的な体力測定値

貢献が期待できる。厚生労働省

エビデンスとなる。

本研究は、高齢者がスマートフォ

本研究はシステマティックレビュー を用いたロコモのスクリーニング

は特定健診・保健指導にセルフ

1.ロコモの評価(第3章)

ンで運動機能を手軽に自己評価

とコホート研究を組み合わせ、日 法を確立し、睡眠介入の改善効

チェック機能を導入し健康日本21

・ロコモになっていない高齢者の

できる仕組みを提供し、健康意識

本の高齢社会におけるロコモ、フ 果を実証したものである。臨床的

に定量目標を反映しロコモ予防要

体力水準は?

とセルフケア行動を促す。また、

レイル、サルコペニアの関係を解 には、簡便な測定で重症度をモニ

件化を推進できる。また、AI動画

・ロコモを簡便にスクリーニング方

早期発見・介入によって要介護リ

明し、高品質なエビデンスを提示 タリングし個別化治療計画を支援

解析モデルをスマート・ライフに導

法は?

スクを低減し、医療・介護費用削

したものである。学術的には断片 する意義がある。国際的には、高

入し一次スクリーニングの効率化

・ロコモをAIで推定することは可能

減に寄与する。さらに、地域での

化した知見を統合し理解を促進す 齢化が進む他国でも適用可能な

を図れる。文部科学省は握力、歩

か?

多面的介入プログラム導入により

る。社会的には予防介入の対象 評価手法として標準化の基盤を

行速度、TUGの維持基準を検診

2.ロコモの原因疾患及び関連疾

住民間の相互支援を強化し、孤

を明確化し、早期スクリーニング 提供し得る。社会的には、ロコモ

や新体力テストに採用しAIスク

患(第4章)

立防止とコミュニティ活性化を促

強化や要介護リスク低減、医療・ 予防に寄与する生活習慣の推

リーニング試行を支援できる。自

・ロコモ、フレイル、サルコペニア

進する。若年層への予防スクリー

介護コスト抑制に寄与する可能性 進、早期発見・介入による要介護

治体は地域サロンで定期セルフ

の関係は?

ニングはロコモの認知度向上にも

がある。

抑制と医療・介護コスト削減に寄

チェックと多面的介入体制を整備

3.ロコモの予防・対策(第5章)

貢献すると期待される。

与する可能性がある。

し、早期発見と予防を強化でき

・ロコモの予防・対策の効果を示

る。

すエビデンスは?

・若年者にもロコトレは有用か?

・睡眠介入は有用か?

0

11

0

0

18

0

0

0

0

1

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 澤田 亨

慣病対策

総合研究

(1)研究成果

健康づくりのための身体活動・運

(1)研究成果

本研究で作成した成果物がベー

本研究を基に作成された「アク

動の実践に影響を及ぼす原因の

本研究で作成した成果物がベー スとなって、健康づくりに関わる専

ティブガイド2023」や「健康づくりの

解明と科学的根拠に基づく対策

スとなって「アクティブガイドー健康 門家、政策立案者、職場管理者、 本研究で作成した成果物がベー ための身体活動・運動ガイド

の推進のためのエビデンスを創

づくりのための身体活動・運動ガ その他健康・医療・介護分野にお スとなった「健康づくりのための身 2023」がベースとなって長野県版

出し、ガイドの内容を国民に周知

イド2023-(アクティブガイド

ける身体活動を支援する関係者 体活動・運動ガイド2023」は健康 身体活動ガイドライン(ずくだすガ

するさまざまな資料を作成した。

2023)」が作成され、2024年12月 等に向けた「健康づくりのための 日本21(第三次)における身体活 イド)が作成された。また、公益事

(2)研究成果の学術的・国際的・

に公開された。

身体活動・運動ガイド2023」が作 動・運動分野の取組を推進するた 業健康・体力づくり事業財団に

社会的意義

(2)研究成果の臨床的・国際的・ 成され、2024年1月に厚生労働省 めのツールとして、健康増進部門 よって「誰一人取り残さない健康

2024年に国際身体活動健康学会

社会的意義

のホームページに公開された。ま やまちづくり部門等の行政立案者 づくりのために」というタイトルのア

で本研究の成果物である「健康づ

本研究によって作成された「健康 た、成人、高齢者、こどもの対象 をはじめ、健康づくりに関わる専 クティブガイド2023を紹介する啓

くりのための身体活動・運動ガイド

づくりのための身体活動・運動ガ 別に、身体活動・運動の推奨事項 門家や健康・医療・介護分野にお 発資料が作成された。さらに、メ

2023」やガイドの内容を専門家や

イド2023」をさまざまな医学系学会 を、一般の方にもわかりやすくまと ける身体活動を支援する関係者 ディアから取材を受けたり(15

国民に周知する資料を紹介した。

や医学系学術誌において紹介し、 めた「アクティブガイド2023」が作 等に活用された。

回)、インターネットメディアに取り

また、ガイドの英訳版を作成し、海

各臨床分野における予防・診療ガ 成され、2024年12月に厚生労働

上げられたり(122回)、広く社会に

外の研究者に紹介するとともに、

イド作成の参考情報を提供した。 省のホームページに公開された。

インパクトを与えた。

厚生労働省のホームページに掲

載された。

22

36

47

1

43

20

0

0

4

0

循環器疾

患・糖尿病

等生活習 石見 拓

慣病対策

総合研究

PHRを活用した糖尿病予防介入

生活習慣病(特に糖尿病)の発症

プログラムのランダム化比較試験

および重症化に関連する社会経

を通じて、歩数の有意な改善を確

済的要因や、合併症予防に必要

認し、地域介入の実装可能性を

な検査・定期的な治療を含む医療

示した。加えて、システム面の課

該当なし

アクセスの課題、さらにはスリープ

題整理や合成患者データの活用

ヘルスとの関連を明らかにし、こ

可能性の検討を通じ、今後の社

れらの成果を複数の学会で発表

会実装に向けた重要な知見を得

した。

た。

0

1

0

0

3

1

0

0

0

1

該当なし

20

自治体などへの提言を目的に、

PHRを活用した生活習慣病予防

の取り組みの意義をわかりやすく

伝えるまんが冊子を作成し、関係

機関へ提供した。(タイトル:PHR

で目指すみんなが健康な地域づく

り:各地域に合った生活習慣病の

予防対策)