よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料3-2】令和6年度終了の研究課題の成果の一覧 (26 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

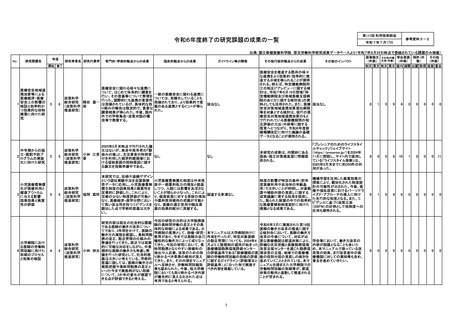

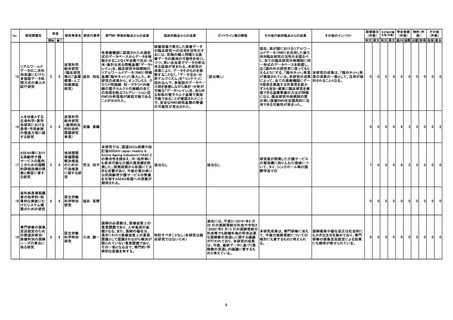

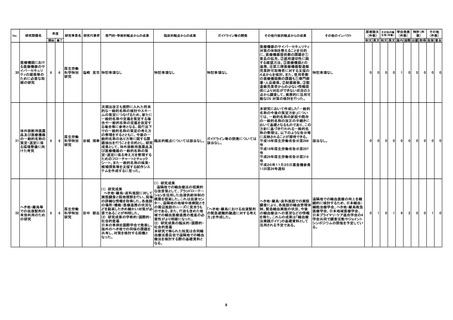

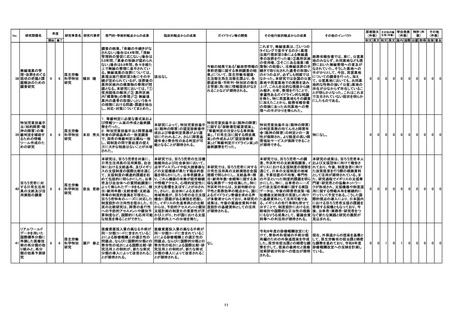

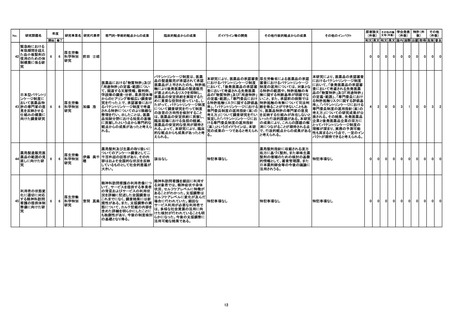

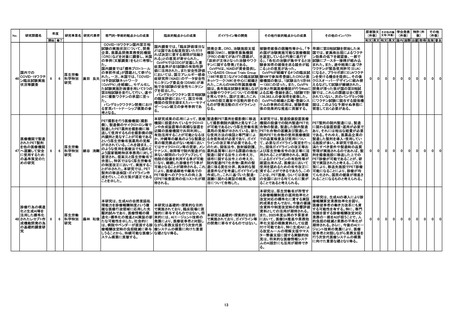

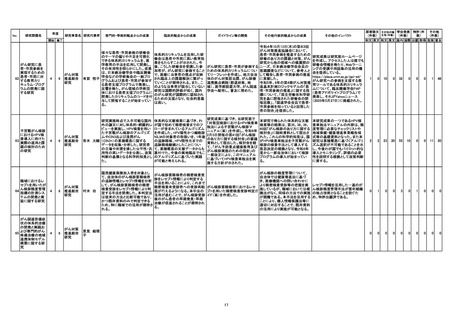

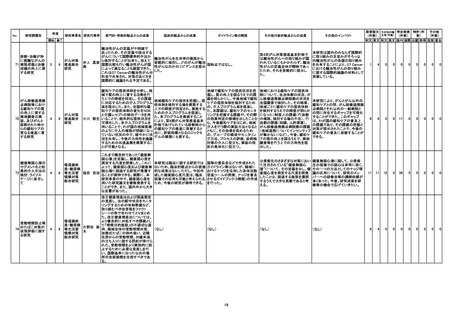

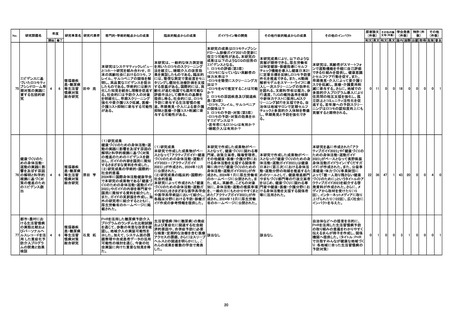

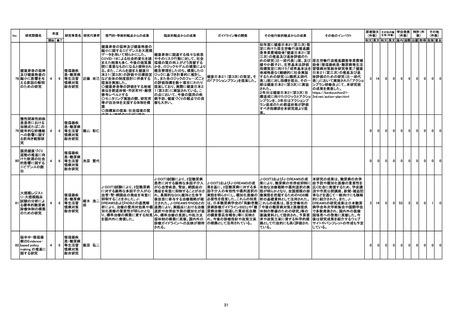

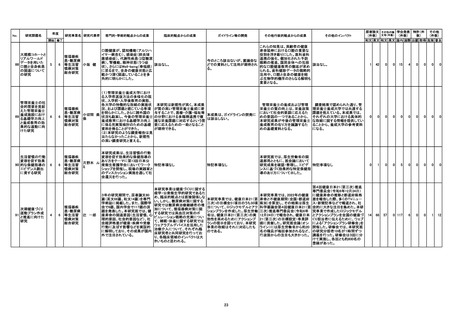

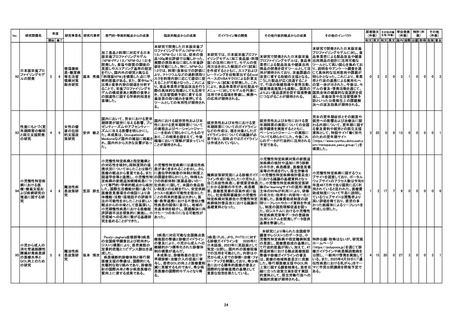

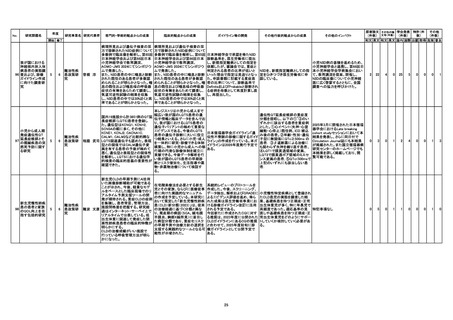

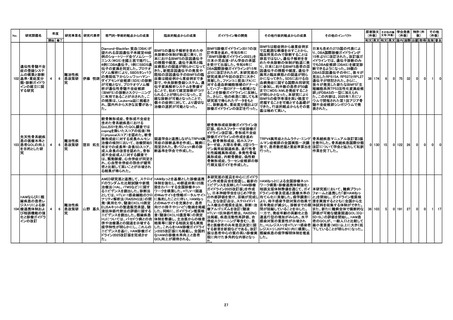

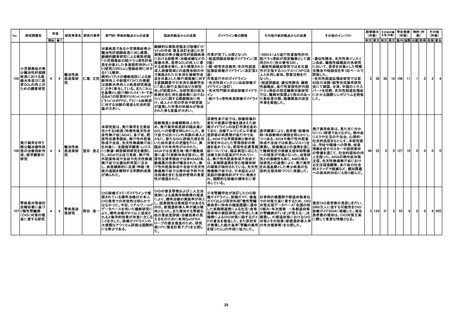

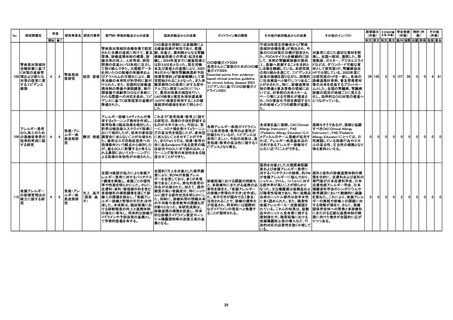

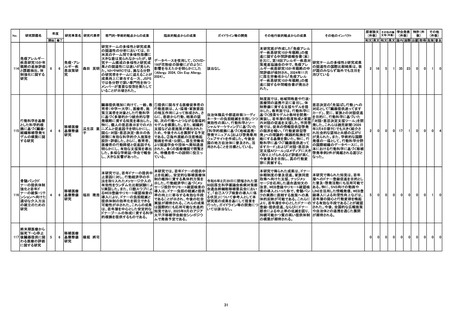

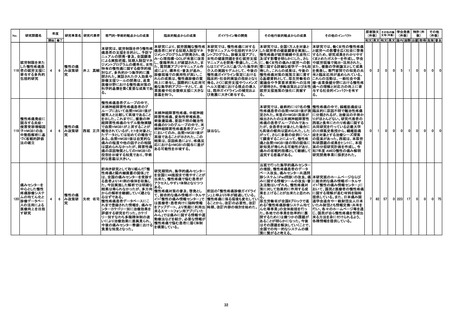

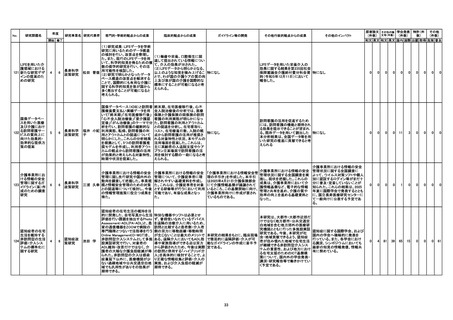

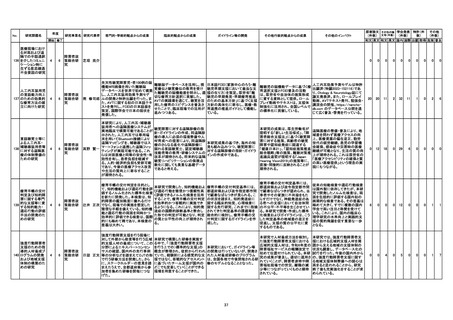

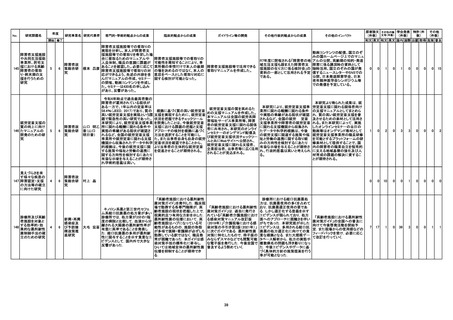

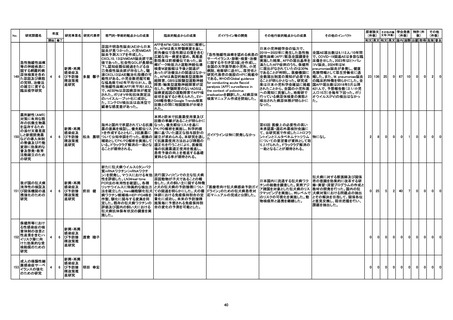

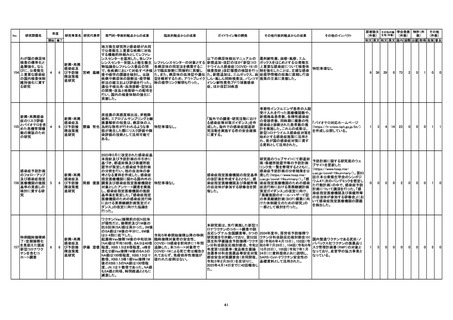

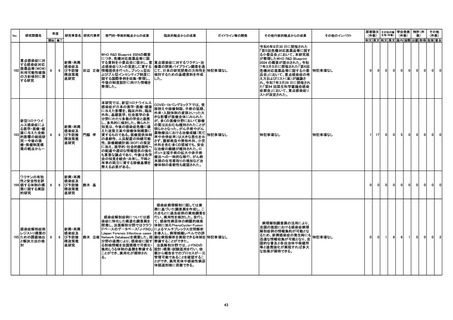

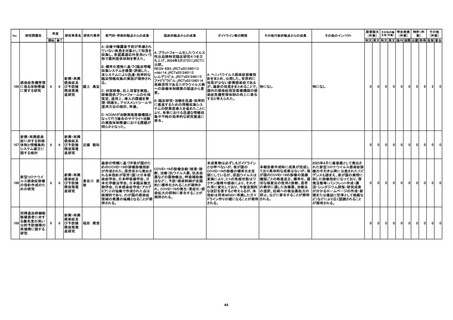

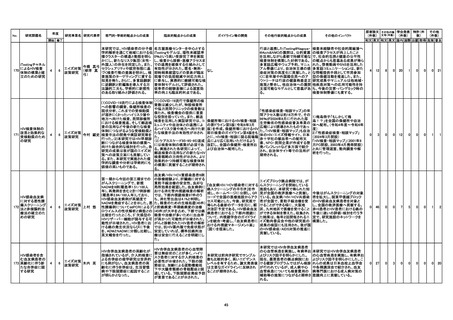

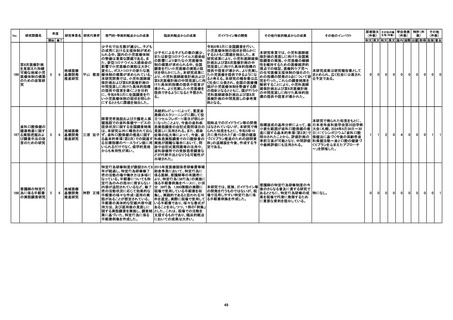

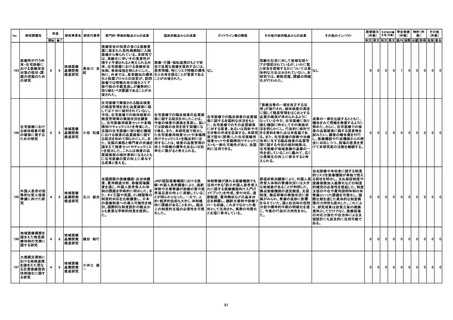

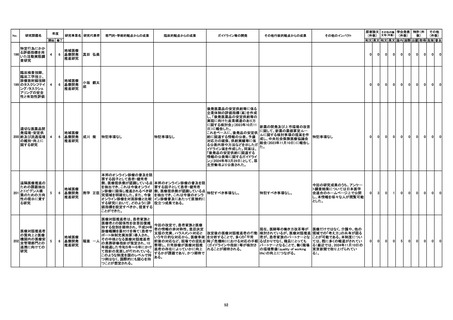

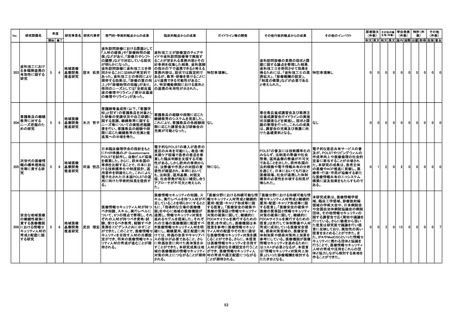

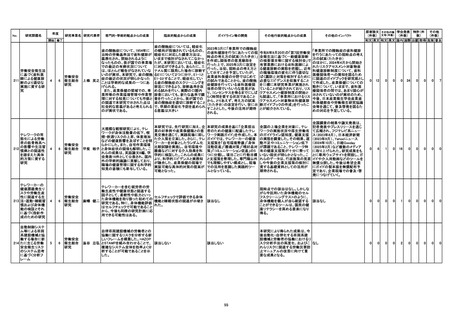

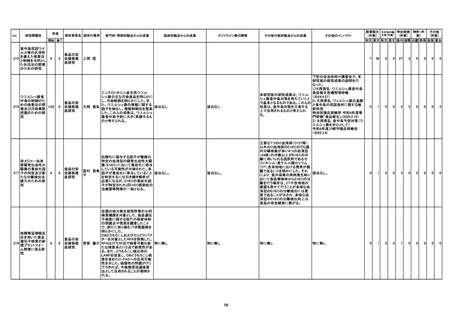

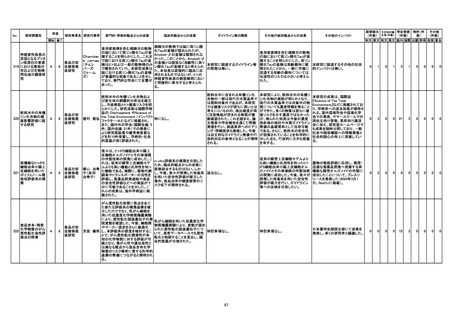

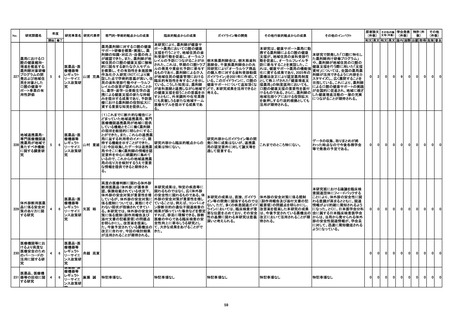

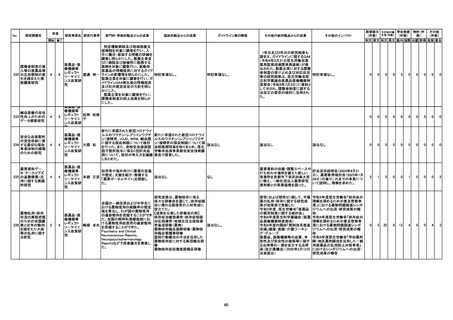

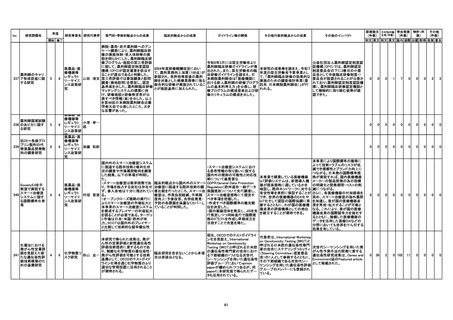

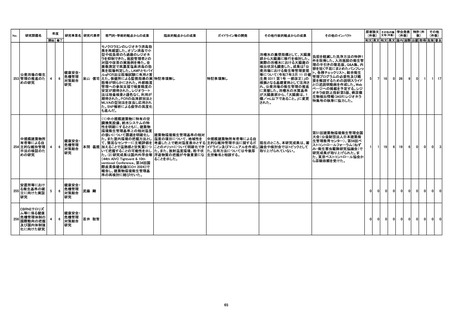

No.

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

早産児ビリルビ

ン脳症のリスク

因子に着目した

99

診療指針の改訂

と包括的診療体

制の確立

第II相医師主導

治験の実施に向

けた特発性全身

性毛細血管漏出

100

症候群(Clarkson

病)のガイドライ

ン作成と疾患レ

ジストリ構築

中性脂肪蓄積心

筋血管症の診

療、療養実態把

101

握と医療水準の

向上に資する研

究

5

5

6

6

6

6

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

難治性疾

患政策研

究

早産児ビリルビン脳症(BE)の全 早産児ビリルビン脳症(BE)の全

国調査を行い、早産児BEの背景・ 国調査を行い、その調査結果を

新生児期の検査値・神経症状・頭 公表して疾患啓発を行った。早産

部MRI・ABRなどのデータを集積し 児BEのリスク因子を明らかにし、

た。これらのデータから、早産児 今後の早産児の黄疸管理の適正

本研究班の成果に基づいて、

BEの大半が超低出生体重児であ 化に資することが期待される。新

2020年に公表した早産児BEの診

奥村 彰久 ること、新生児期の遷延する高ビ 規黄疸管理法の検証を行い、そ

療の手引きを2025年度に改訂す

リルビン血症が特徴であること、 の結果として新規横断管理法の

るための作業を開始した。

MRI異常が出現する時期が決まっ 有効性、安全性、実用性を明らか

ていることなど多くの早産児BEに にした。この結果を踏まえて新規

関する知見を得た。このような知 黄疸管理法の普及を図ることで早

見は世界的にも例がない貴重な 産児BEの新規発症を減らすこと

ものである。

が期待される。

早産児BEの診療の手引きの公表

早産児BEの当事者会の設立およ

や学術集会などでの報告などを

び運営を支援するとともに、当事

通して疾患啓発を行い、早産児

者から医療者に対する要望などを

BEの認知を深めて行政の支援に

聞き取った。

繋げる活動を行った。

2

35

4

1

30

9

0

0

0

1

難治性疾

患政策研

究

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

(Clarkson 病)の症例レジストリを

(Clarkson 病)の全国調査を行

(Clarkson 病)の診断基準・ガイド (Clarkson 病)の国疫学調査を実 (Clarkson 病)の全国調査の終了

初めて構築し、9症例の登録を完

い、19症例を新たに集計した。文

ラインは今まで存在しなかった

施し、患者数、危険因子、診療経 後に、新規の発症を疑う症例の報

了し、現在もなお進行中である。

献上の115例と合わせ、1980年以

が、全国集計の結果を踏まえた 過などを明らかにした。一方、

告と情報提供の依頼が3件寄せら

散発的な発生に留まっており、学

降で134例の本邦症例数を確認し

診断基準・診療ガイドの策定が終 DPC病名などにも登録がないな れた。研究班では診断確定と、疾

会などにおいても把握されないま

た。日本では初めての大規模集

了しており、近日公開を予定して ど、行政面からも認知されている 患情報、過去の診療上の工夫・注

ま十分認知されていない状況が

計となり、国内外で初めての国別

いる。稀少性が極めて高いため、 とは言い難く、本疾患に対する適 意点、治療法などについて情報提

確認でき、診療は個々に手探りで

兼松 孝好 集計となった。症例レジストリによ

診療に関与した医師が極端に少 応薬も認められていない。死亡率 供した。本疾患研究会の立ち上げ

行われている現状を確認するに

り、海外症例との比較検討が可能

なく、作成検討は非常に難航した が50%に上る可能性が確認でき、 とホームページ上での情報公開を

至った。本疾患に関する研究会を

となり、生体保存検体による比較

が、研究班で準備した臨床研究 何かしらの治療が求められるが、 近日中にも予定しており、診療担

近日中に立上げ、そのホーム

試験が開始でき、関連タンパク質

の中で症例を登録された医師との 適応外使用などの模索的診療が 当医や患者との相談窓口も設置

ページ内で疾患の概要を紹介す

検索研究が開始できた。診断基

協議を行い、暫定的であったとし 行われているに過ぎず、危険な実 予定としている。また、公開に合

るとともに、診断基準と診療ガイド

準が提案でき、診療ガイドを作成

ても診断基準の早期公開が必要 態が明らかとなった。ガイドライン わせて複数の関連学会にもリンク

を公開予定である他、相談窓口を

したが、国際ガイドライン化に向け

と判断し、その後の難病指定を進 の確定が終了次第、指定難病へ を図り、順次学会報告を行って、

設け、情報公開を行えるよう準備

た協議も開始された。

めるよう準備中である。

の登録申請を予定している。

普及を図る予定である。

中である。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

難治性疾

患政策研

究

123I-BMIPPを用いた心筋シンチ

中性脂肪蓄積心筋血管症

オールジャパンの研究組織を構

わが国の指定難病要件について

グラム 洗い出し率10%未満、心

(TGCV)は、2008年、我が国に心 築しTGCV診断基準2020、同重症

研究班にて調査、本疾患の患者

筋生検における心 筋細胞内脂肪

臓移植待機症例から見いだされ 度分類を策定、公開した。本診断

会と連携して以下の結果を得た。

蓄積、心臓CT/MRSによる心筋脂

た新規疾患概念である (N Engl J 基準を臨床現場で使用する事に

1.2024年10月現在の累積診断

肪蓄積を必須項目とする診断基

2024.10月19日 第7回の中性脂

Med. 2008)(Orphanet ORPHA

より、47都道府県150施設以上で

数は991例。2.発病の機構 不

準を運用している。軽症・中等症・

肪学会学術集会でTGCV患者会と

code: 692305)。細胞内TG分解障 診断可能となった。AMED難治性

明。3.効果的な治療方法 未確

重症からなる重症度分類を策定し

連携しTGCV克服シンポジウムを

害に起因して細胞内TG蓄積によ 疾患実用化研究事業TGCV研究

立。4.長期の療養 必要。5.診

た。両者は、一般社団法人 中性

開催。TGCV啓発HP公開

平野 賢一 る細胞毒性と長鎖脂肪酸が供給 班が構築した本症のレジストリを

断基準 あり。6.重症度分類 あ

脂肪学会、日本核医学会、日本

(https://tgcv.org/)を公開してい

されないためのエネルギー不全を 用いたレトロスペクティブ解析を

り。中等症以上を対象とする。厚

冠疾患学会、日本心血管インター

る。TGCV患者さんの窮状につい

来す。患者は、既存の治療に抵抗 行った。3年及び5年生存率はそ

生労働省、日本医療研究開発機

ベンション治療学会において学会

て2024年4月5日朝日新聞夕刊に

性の心不全、冠動脈疾患、不整 れぞれ80.1%、71.8%であった。

構の難治性疾患実用化研究事業

承認された。また日本循環器学

掲載された。

脈等を呈する。異所的にTGが心 2024.10月現在、累積診断数は

として開発されたTGCV治療薬

会・日本心不全学会合同心不全

筋細胞内や血管平滑筋細胞内に 991例、内、145例が既に死亡して

CNT-01が厚生労働省より希少疾

診療ガイドライン2025年改訂版に

蓄積することが特徴で、肥満度や おり生命予後に直結する心臓難

病用医薬品に指定され開発が続

TGCVの疾患概要、診断基準が掲

血清TG値は診断的価値がない。 病である事が明らかとなった。

けられている。

載された。

1

21

0

0

18

6

0

0

0

0

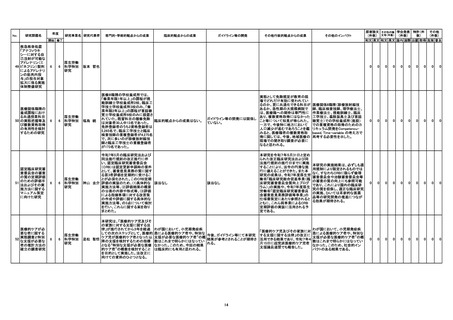

26

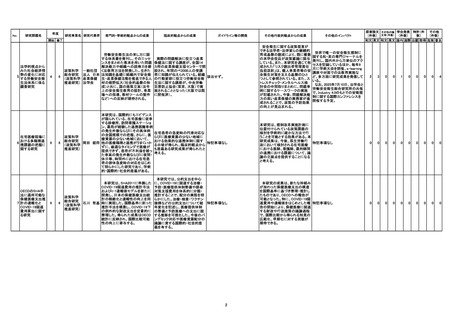

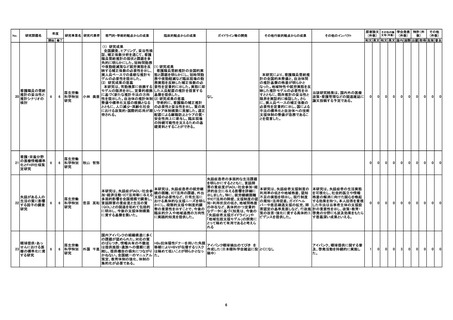

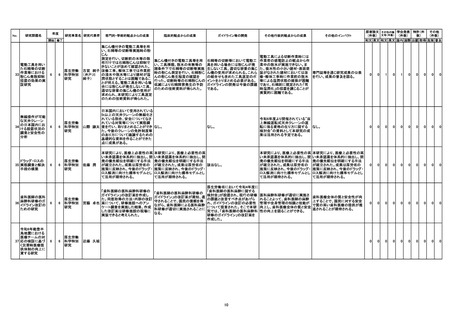

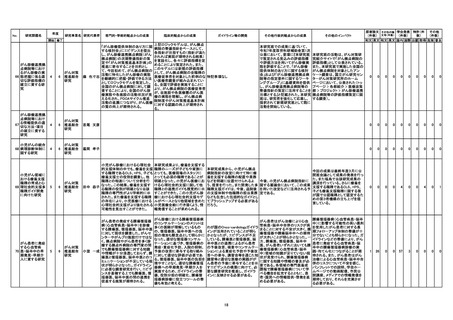

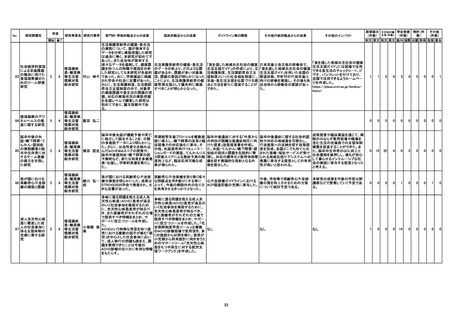

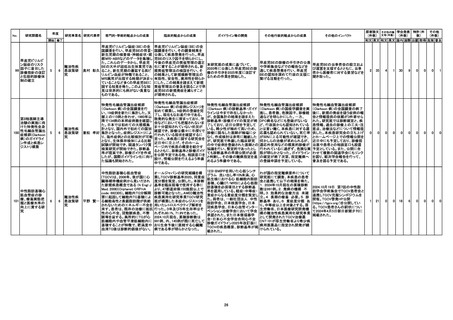

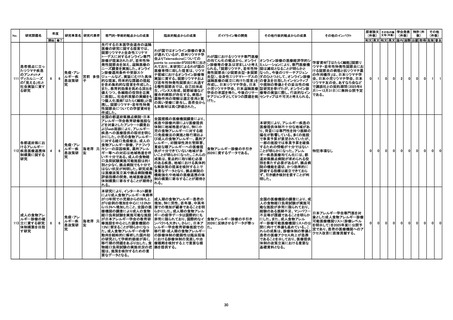

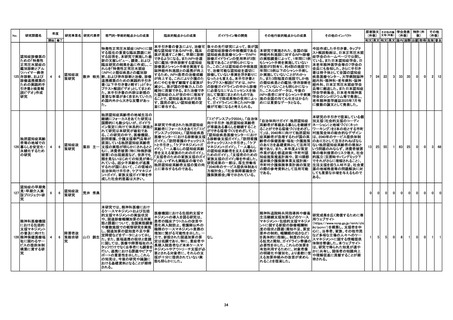

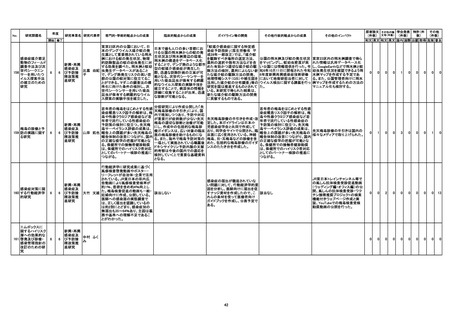

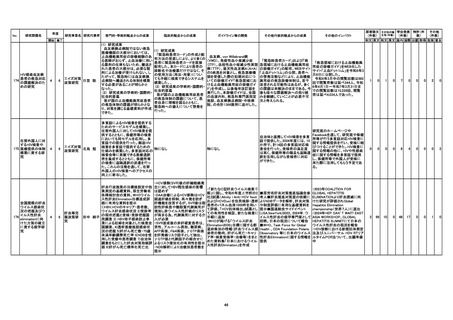

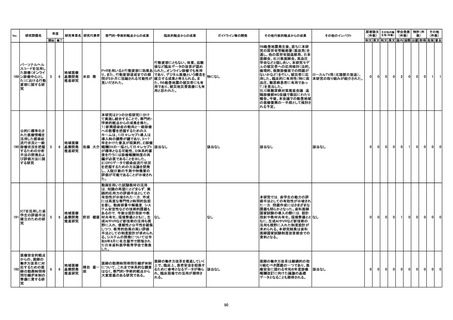

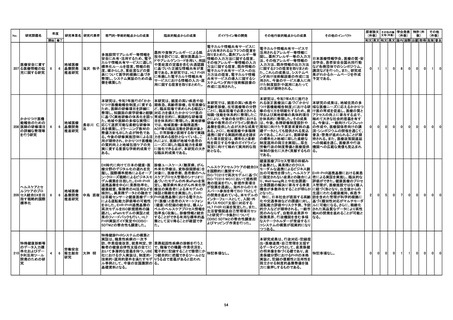

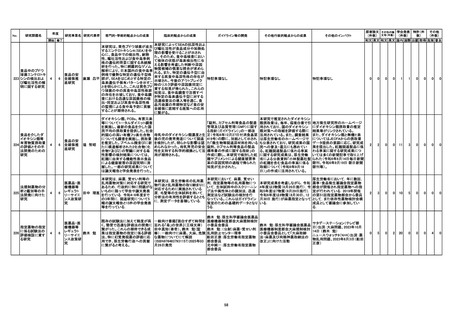

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

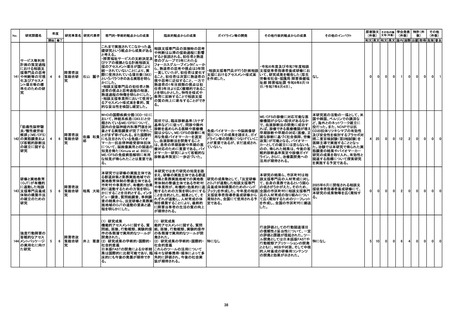

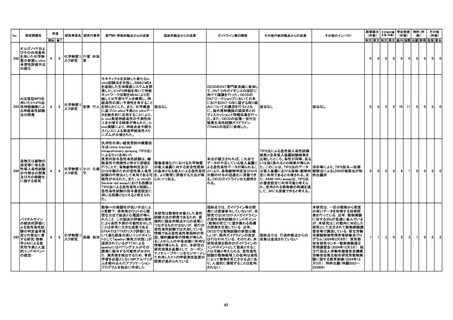

早産児ビリルビ

ン脳症のリスク

因子に着目した

99

診療指針の改訂

と包括的診療体

制の確立

第II相医師主導

治験の実施に向

けた特発性全身

性毛細血管漏出

100

症候群(Clarkson

病)のガイドライ

ン作成と疾患レ

ジストリ構築

中性脂肪蓄積心

筋血管症の診

療、療養実態把

101

握と医療水準の

向上に資する研

究

5

5

6

6

6

6

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

難治性疾

患政策研

究

早産児ビリルビン脳症(BE)の全 早産児ビリルビン脳症(BE)の全

国調査を行い、早産児BEの背景・ 国調査を行い、その調査結果を

新生児期の検査値・神経症状・頭 公表して疾患啓発を行った。早産

部MRI・ABRなどのデータを集積し 児BEのリスク因子を明らかにし、

た。これらのデータから、早産児 今後の早産児の黄疸管理の適正

本研究班の成果に基づいて、

BEの大半が超低出生体重児であ 化に資することが期待される。新

2020年に公表した早産児BEの診

奥村 彰久 ること、新生児期の遷延する高ビ 規黄疸管理法の検証を行い、そ

療の手引きを2025年度に改訂す

リルビン血症が特徴であること、 の結果として新規横断管理法の

るための作業を開始した。

MRI異常が出現する時期が決まっ 有効性、安全性、実用性を明らか

ていることなど多くの早産児BEに にした。この結果を踏まえて新規

関する知見を得た。このような知 黄疸管理法の普及を図ることで早

見は世界的にも例がない貴重な 産児BEの新規発症を減らすこと

ものである。

が期待される。

早産児BEの診療の手引きの公表

早産児BEの当事者会の設立およ

や学術集会などでの報告などを

び運営を支援するとともに、当事

通して疾患啓発を行い、早産児

者から医療者に対する要望などを

BEの認知を深めて行政の支援に

聞き取った。

繋げる活動を行った。

2

35

4

1

30

9

0

0

0

1

難治性疾

患政策研

究

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

特発性毛細血管漏出症候群

(Clarkson 病)の症例レジストリを

(Clarkson 病)の全国調査を行

(Clarkson 病)の診断基準・ガイド (Clarkson 病)の国疫学調査を実 (Clarkson 病)の全国調査の終了

初めて構築し、9症例の登録を完

い、19症例を新たに集計した。文

ラインは今まで存在しなかった

施し、患者数、危険因子、診療経 後に、新規の発症を疑う症例の報

了し、現在もなお進行中である。

献上の115例と合わせ、1980年以

が、全国集計の結果を踏まえた 過などを明らかにした。一方、

告と情報提供の依頼が3件寄せら

散発的な発生に留まっており、学

降で134例の本邦症例数を確認し

診断基準・診療ガイドの策定が終 DPC病名などにも登録がないな れた。研究班では診断確定と、疾

会などにおいても把握されないま

た。日本では初めての大規模集

了しており、近日公開を予定して ど、行政面からも認知されている 患情報、過去の診療上の工夫・注

ま十分認知されていない状況が

計となり、国内外で初めての国別

いる。稀少性が極めて高いため、 とは言い難く、本疾患に対する適 意点、治療法などについて情報提

確認でき、診療は個々に手探りで

兼松 孝好 集計となった。症例レジストリによ

診療に関与した医師が極端に少 応薬も認められていない。死亡率 供した。本疾患研究会の立ち上げ

行われている現状を確認するに

り、海外症例との比較検討が可能

なく、作成検討は非常に難航した が50%に上る可能性が確認でき、 とホームページ上での情報公開を

至った。本疾患に関する研究会を

となり、生体保存検体による比較

が、研究班で準備した臨床研究 何かしらの治療が求められるが、 近日中にも予定しており、診療担

近日中に立上げ、そのホーム

試験が開始でき、関連タンパク質

の中で症例を登録された医師との 適応外使用などの模索的診療が 当医や患者との相談窓口も設置

ページ内で疾患の概要を紹介す

検索研究が開始できた。診断基

協議を行い、暫定的であったとし 行われているに過ぎず、危険な実 予定としている。また、公開に合

るとともに、診断基準と診療ガイド

準が提案でき、診療ガイドを作成

ても診断基準の早期公開が必要 態が明らかとなった。ガイドライン わせて複数の関連学会にもリンク

を公開予定である他、相談窓口を

したが、国際ガイドライン化に向け

と判断し、その後の難病指定を進 の確定が終了次第、指定難病へ を図り、順次学会報告を行って、

設け、情報公開を行えるよう準備

た協議も開始された。

めるよう準備中である。

の登録申請を予定している。

普及を図る予定である。

中である。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

難治性疾

患政策研

究

123I-BMIPPを用いた心筋シンチ

中性脂肪蓄積心筋血管症

オールジャパンの研究組織を構

わが国の指定難病要件について

グラム 洗い出し率10%未満、心

(TGCV)は、2008年、我が国に心 築しTGCV診断基準2020、同重症

研究班にて調査、本疾患の患者

筋生検における心 筋細胞内脂肪

臓移植待機症例から見いだされ 度分類を策定、公開した。本診断

会と連携して以下の結果を得た。

蓄積、心臓CT/MRSによる心筋脂

た新規疾患概念である (N Engl J 基準を臨床現場で使用する事に

1.2024年10月現在の累積診断

肪蓄積を必須項目とする診断基

2024.10月19日 第7回の中性脂

Med. 2008)(Orphanet ORPHA

より、47都道府県150施設以上で

数は991例。2.発病の機構 不

準を運用している。軽症・中等症・

肪学会学術集会でTGCV患者会と

code: 692305)。細胞内TG分解障 診断可能となった。AMED難治性

明。3.効果的な治療方法 未確

重症からなる重症度分類を策定し

連携しTGCV克服シンポジウムを

害に起因して細胞内TG蓄積によ 疾患実用化研究事業TGCV研究

立。4.長期の療養 必要。5.診

た。両者は、一般社団法人 中性

開催。TGCV啓発HP公開

平野 賢一 る細胞毒性と長鎖脂肪酸が供給 班が構築した本症のレジストリを

断基準 あり。6.重症度分類 あ

脂肪学会、日本核医学会、日本

(https://tgcv.org/)を公開してい

されないためのエネルギー不全を 用いたレトロスペクティブ解析を

り。中等症以上を対象とする。厚

冠疾患学会、日本心血管インター

る。TGCV患者さんの窮状につい

来す。患者は、既存の治療に抵抗 行った。3年及び5年生存率はそ

生労働省、日本医療研究開発機

ベンション治療学会において学会

て2024年4月5日朝日新聞夕刊に

性の心不全、冠動脈疾患、不整 れぞれ80.1%、71.8%であった。

構の難治性疾患実用化研究事業

承認された。また日本循環器学

掲載された。

脈等を呈する。異所的にTGが心 2024.10月現在、累積診断数は

として開発されたTGCV治療薬

会・日本心不全学会合同心不全

筋細胞内や血管平滑筋細胞内に 991例、内、145例が既に死亡して

CNT-01が厚生労働省より希少疾

診療ガイドライン2025年改訂版に

蓄積することが特徴で、肥満度や おり生命予後に直結する心臓難

病用医薬品に指定され開発が続

TGCVの疾患概要、診断基準が掲

血清TG値は診断的価値がない。 病である事が明らかとなった。

けられている。

載された。

1

21

0

0

18

6

0

0

0

0

26