よむ、つかう、まなぶ。

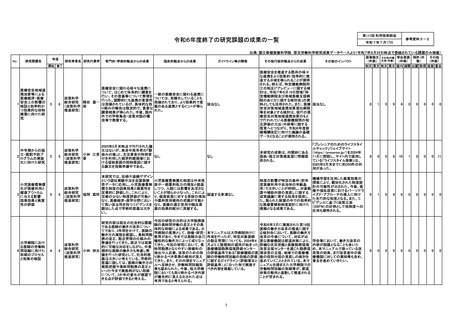

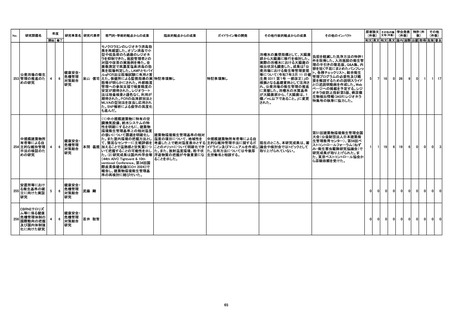

【参考資料3-2】令和6年度終了の研究課題の成果の一覧 (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

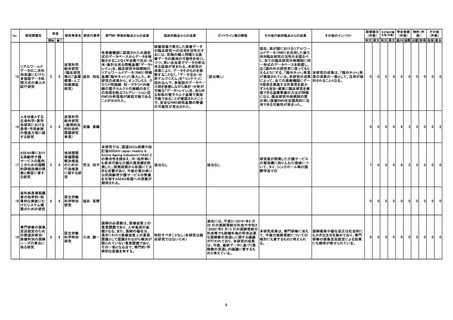

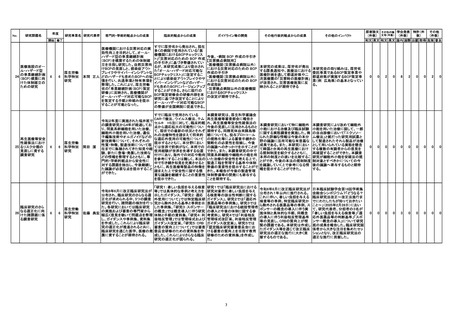

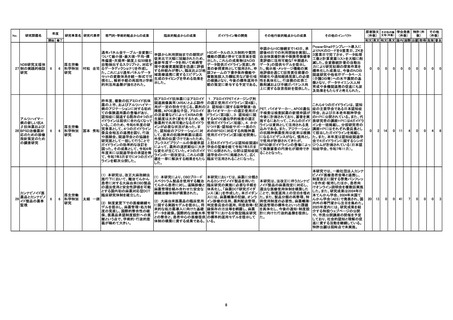

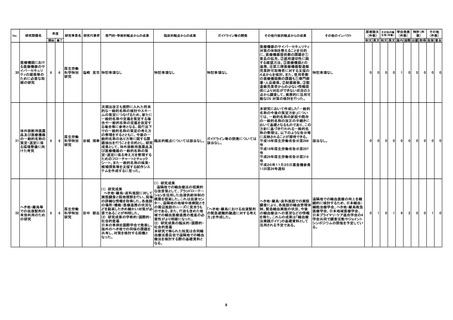

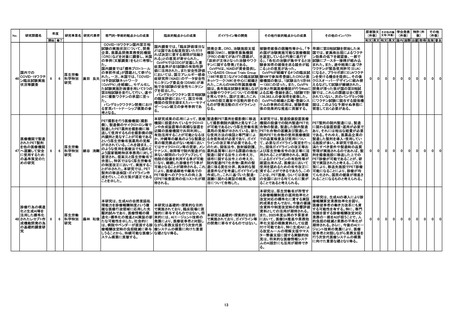

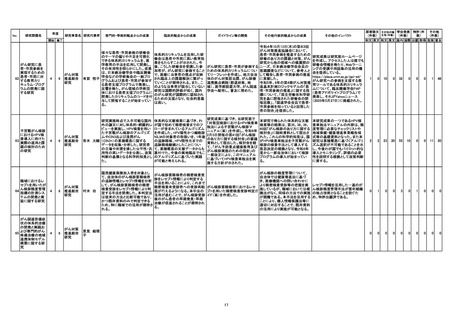

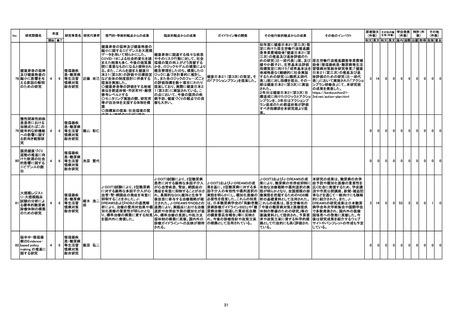

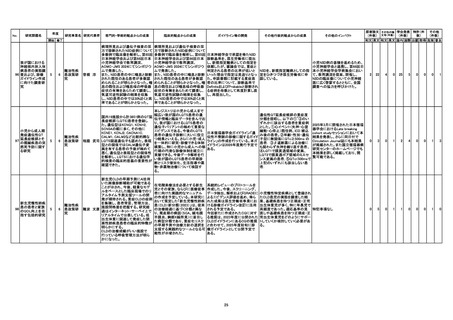

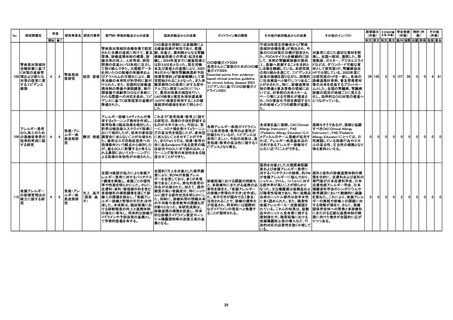

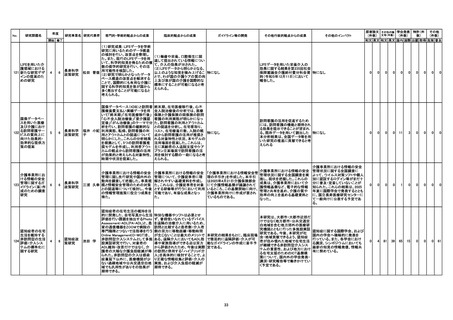

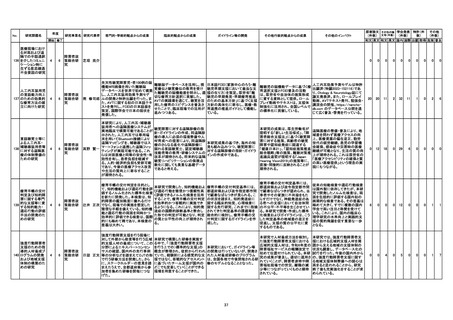

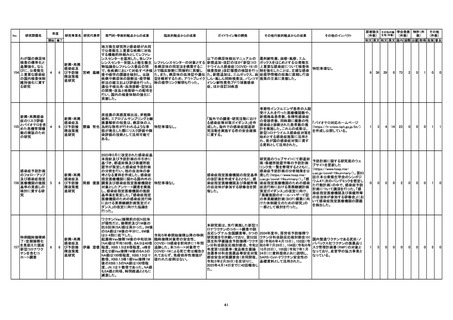

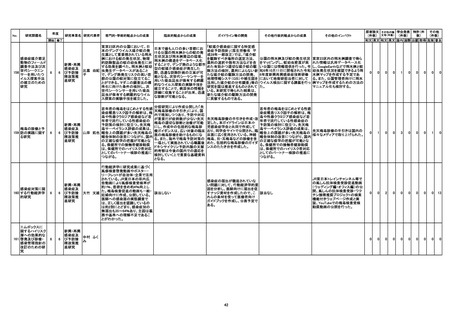

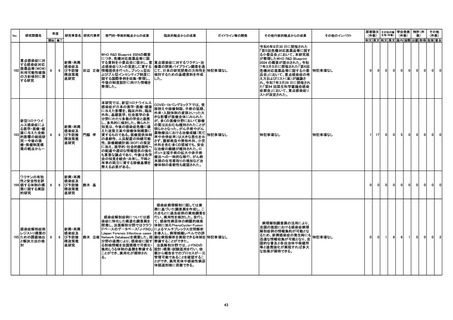

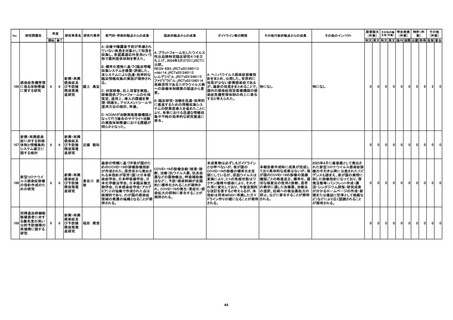

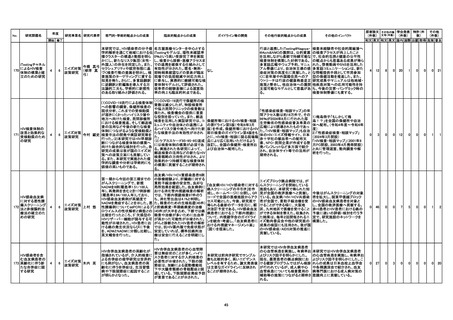

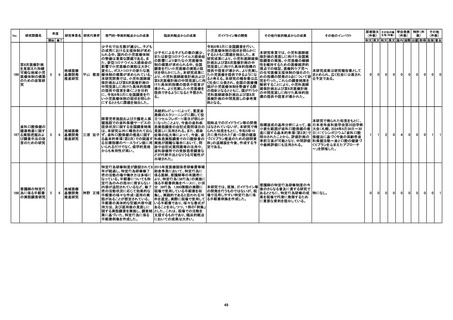

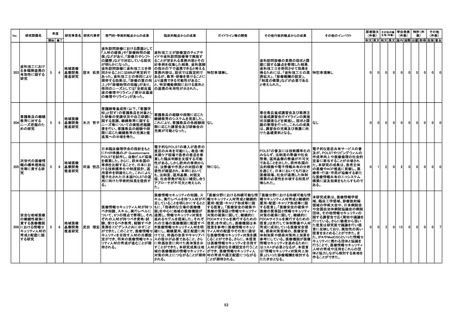

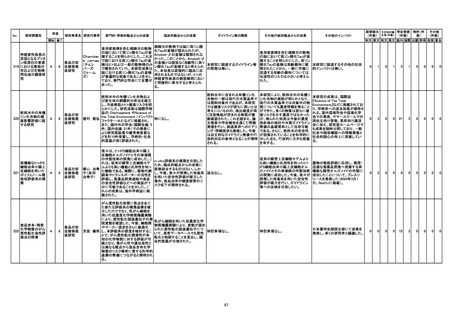

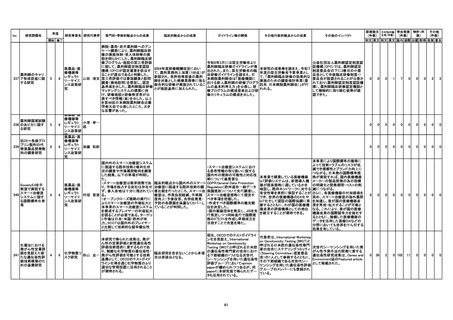

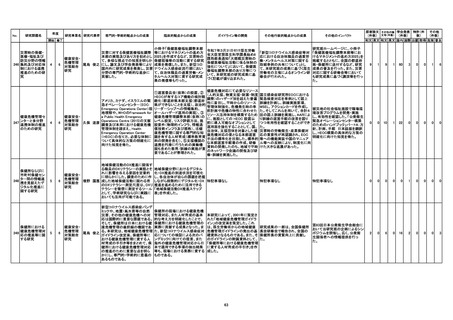

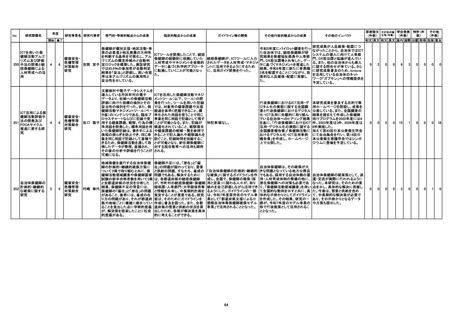

No.

年度

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

認知症診療医の

ための「特発性

正常圧水頭症の

鑑別診断とアル

ツハイマー病併

125 存診断、および

診療連携構築の

ための実践的手

引き書と検査解

説ビデオ」作成

研究

4

6

認知症政

策研究

本手引き書の普及により、治療可 我々の先行研究によって、我が国

特発性正常圧水頭症(iNPH)に関

今回作成した手引き書、タップテ

能な認知症であるiNPHを、臨床 の認知症診療の中核機関である 本研究で実施された、全国の脳

する現在の重要な臨床課題に対

スト解説動画は、日本正常圧水頭

医が見逃すこと無く、早期に診断 認知症疾患医療センターでiNPH 神経外科施設に対するiNPH診療

する回答を、本研究で実施した最

症学会のホームページで公開し

できるようになる。またiNPHを適 診療ガイドラインの使用率が3割 の実態調査によって、1年間に1例

新の文献レビュー、調査、および

ている。また日本認知症学会、日

切に鑑別/併存診断する認知症 程度であることが明らかになっ

もシャント手術を実施していない

臨床研究の結果を基に作成し、こ

本老年精神医学会等の7学会の

診療医とシャント手術を実施する た。このことは認知症の中核施設 施設が2割有り、約4割の施設で1

れらを「特発性正常圧水頭症

会員にも告知した。さらに手引き

脳神経外科施設との連携が向上 で、治療可能な認知症を適切に 年間に5例以下のシャント手術し

(iNPH)と類似疾患との鑑別診

書は冊子体として全国の認知症

するため、iNPH患者の治療成績 診療していない事実を浮き彫りに か実施していないことがわかっ

数井 裕光 断、および併存診断と治療、診療

疾患医療センター、大学病院脳神

が向上する。これにより介護のた なったとも言える。本手引き書と た。また3割程度の施設でしか他

連携構築のための実践的手引き

経内科・精神科・老年病科・脳神

めにやむを得ず離職する家族が タップテスト解説ビデオは、iNPH の類似疾患との鑑別/併存診断を

書(以下手引き書と略す)」と「タッ

経外科、日本正常圧水頭症学会

減少し、我が国の労働力人口の の診療ガイドラインの中から診療 行っていないことも明らかになっ

プテスト解説ビデオ」としてまとめ

員等に郵送した。また日本認知症

維持に貢献できる。また治療でき に必要なミニマムエッセンスを抽 た。これらのデータは、今後の

た。本手引き書の内容は新規の

学会学術集会、日本老年精神医

た認知症の人が世の中に増加す 出して簡潔にまとめたものであ

iNPH患者に対するシャント手術実

重要な事項が多く含まれていたた

学会のシンポジウム等で発表し、

ることで、認知症基本法が目指

る。そこで両成果物の使用によっ 施の全国の均てん化をはかるた

め国内外から大きな反響があっ

老年精神医学雑誌2025年7月号

す、国民の新しい認知症観の定 て、ガイドラインに準じたiNPH診 めには重要なデータとなる。

た。

に複数の論文として発表した。

着に寄与する。

療が可能になると考えられる。

7

24

22

3

33

35

0

0

2

12

13

25

55

1

83

25

0

0

3

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

8

1

0

0

1

1

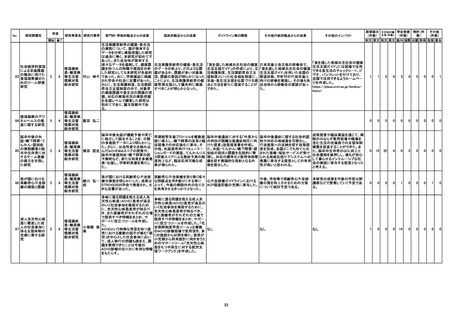

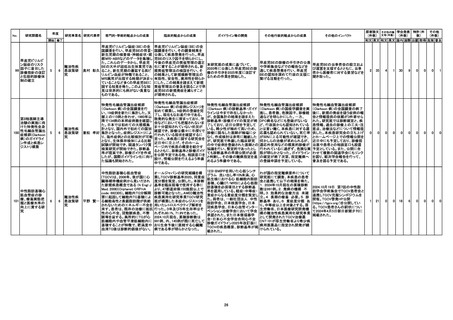

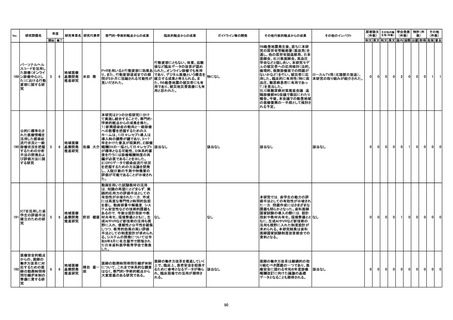

独居認知症高齢

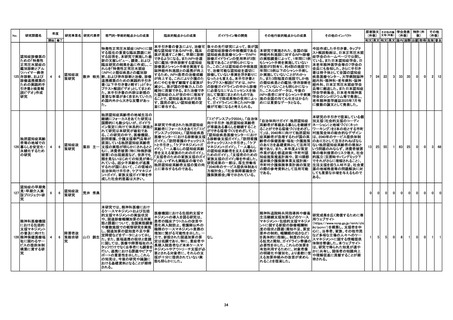

者等の地域での

126 暮らしを安定化・

永続化するため

の研究

4

6

認知症政

策研究

独居認知症高齢者の地域生活の

本研究の手引きで提案している個

継続にフォーカスをあてた研究は

「エビデンスブック2024」、「自治体

「自治体向けガイド:独居認知症 別支援(社会的支援のコーディ

国際的にも数少ないが、ガイドラ

向け手引き:独居認知症高齢者

本研究で作成された独居認知症

高齢者が尊厳ある暮らしを継続す ネーション)と地域づくり(ネット

イン策定に向けて体系的に実施さ

が尊厳ある暮らしを継続すること

高齢者にフォーカスをあてた「エビ

ることができる環境づくりをめざし ワーキング)を2本の柱とする市町

れて研究は本研究が最初であ

ができる環境づくりをめざして」、

デンスブック2024」、「認知症疾患

て」は、2040年に向けて独居認知 村施策全体の総合的なデザイン

る。この研究の中で、医療機関、

「認知症疾患医療センターにおけ

医療センターにおける診断後支援

症高齢者が急増するわが国の高 は、2040年のサービス提供体制

訪問看護、介護支援専門員等が

る診断後支援ガイド」、「訪問看護

ガイド」、「訪問看護のチェックリス

齢者の保健医療・福祉・介護施策 のあり方として注目されねばなら

直面している独居認知症高齢者

のチェックリストと手引き」、「ケア

トと手引き」、「ケアマネジメントガ

のあり方を基礎資料として活用可 ない独居認知症高齢者の増加と

粟田 主一 支援の実態が明らかにされるとと

マネジメントガイド」、「一人暮らし

イド」、「一人暮らしの認知症高齢

能であり、また、本年度より策定 いう問題のみならず、消費者被害

もに、消費者被害(特に特殊詐欺

の認知症高齢者を支える家族の

者を支える家族のためのガイド」、

作業が進む都道府県・市町村認 等の権利侵害のリスク増大、社会

被害)の出現頻度など、世界でも

ためのガイド」、「支援者のための

「支援者のための家族支援のガイ

知症施策推進計画や、第10期都 的孤立(災害時やパンデミック下

類を見ないはじめての知見が得ら

家族支援のガイド」等を作成した。

ド」は、いずれも実臨床の場での

道府県介護保険事業支援計画・ でそれがさらに増幅されること)、

れている。超少子高齢化が進展

研究成果の一部は、厚生労働省

独居認知症高齢者支援の質の向

市町村介護保険事業計画の策定 生活支援を担う人材不足、社会資

するわが国において、この領域の

「2040年のサービス提供体制あり

上に寄与するものである。

の際の参考資料として活用可能 源の地域格差等の問題解決に対

自治体向け手引き、ケアマネジメ

方検討会」、「社会保障審議会介

である。

しても重要な示唆を与えるもので

ントガイド、家族支援ガイド等を作

護保険部会」等で示されている。

ある。

成した社会的意義は大きい。

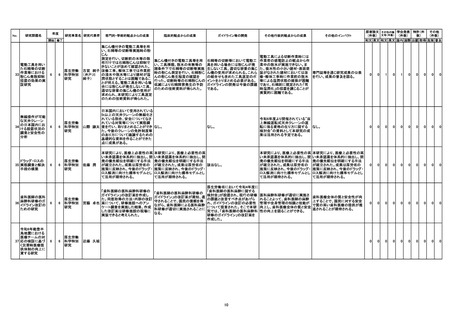

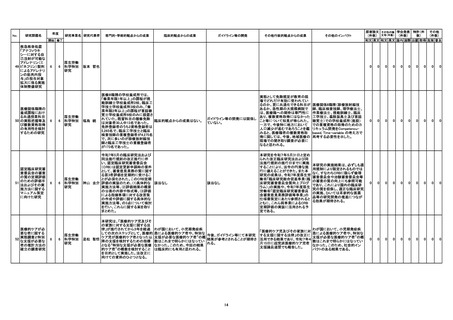

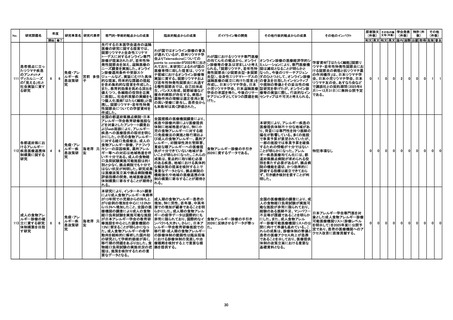

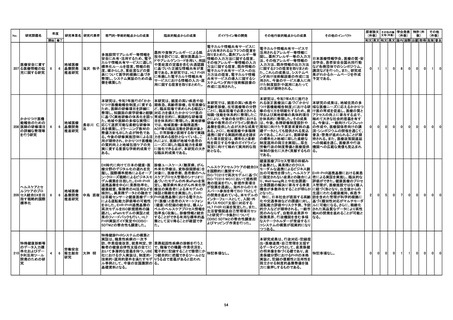

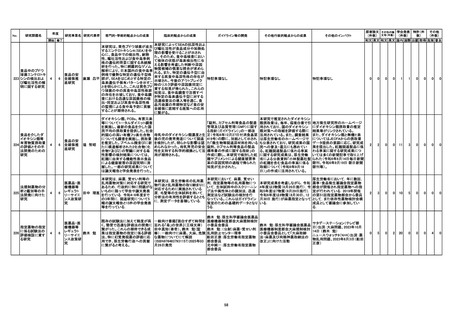

認知症の早期発

見・早期介入実

証プロジェクト研

究

6

6

認知症政

策研究

荒井 秀典

障害者政

策総合研

究

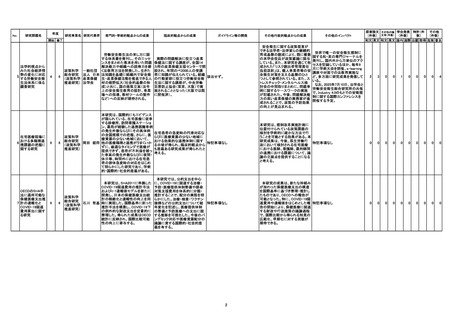

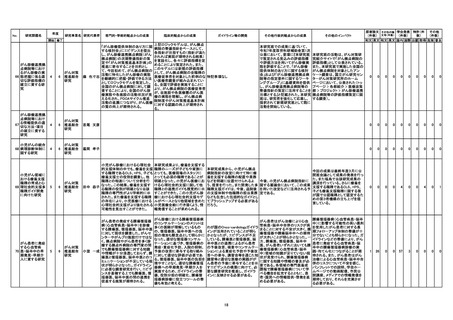

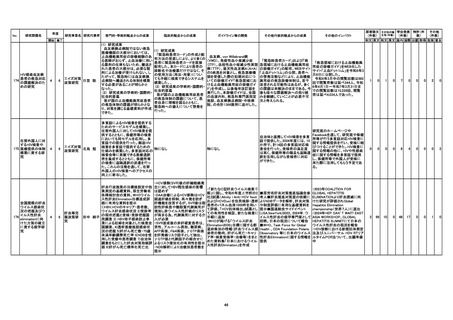

本研究では、精神科医療におけ

るケースマネジメントおよび包括

医療機関における包括的支援マ

的支援マネジメントの実装状況

ネジメントの導入を図る研究は、

や、関連診療報酬加算の活用実

患者の臨床アウトカムの改善や

態と課題について、全国実態調査

悪化再入院防止、看護師以外の

や複数施設での観察研究を実施

職種のケースマネジメント業務の

し、関連加算の認知度不足や算

増加に繋がる可能性を示した。一

定障壁などをデータによって示し

山口 創生

方で、新設された関連加算の算 なし

た。また、医福連携の現状と意識

定は低調であり、特に、重症者や

に関しては、医療や障害福祉のス

長期入院患者など本来ケースマ

タッフだけでなく当事者にも調査を

ネジメントやアウトリーチ支援が必

行い、連携における課題やピアサ

要とされる対象者に、それらの支

ポートの重要性を示した。これら

援が十分に提供されていない実

の知見は、今後の研究や議論に

態も明らかにした。

おける基礎資料となることが期待

される。

127

精神科医療機関

における包括的

支援マネジメント

の普及に向けた

128 精神保健医療福

祉に関わるサー

ビスの提供体制

構築に資する研

究

4

6

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

精神科退院時共同指導料や療養

研究成果を広く発信するために専

生活継続支援加算などのケース

用ウェブサイト

マネジメント・包括的支援マネジメ

(https://www.ncnp.go.jp/nimh/chi

ントに関する新設の診療報酬制

iki/pcmr/)を構築し、支援者を中

度の現状と課題(周知不足、算定

心に、当事者、家族、その他市民

要件の制約、報酬額の低さなど)

など多様な立場の人々へのケー

を具体的に指摘し、制度のさらな

スマネジメントに関する情報提供

る拡充と周知、ガイドライン整備の

体制を整備した。本ウェブサイト

必要性を示した。これらの加算を

は、研究で得られた知見が速や

有効利用するために、対象者像

かに共有し、関係者の知識向上

の明確化や層別化、より柔軟に使

や理解促進に貢献することが期

える加算枠組みの改善が求めら

待される。

れることを提案した。

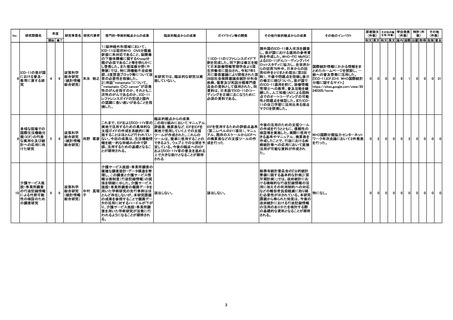

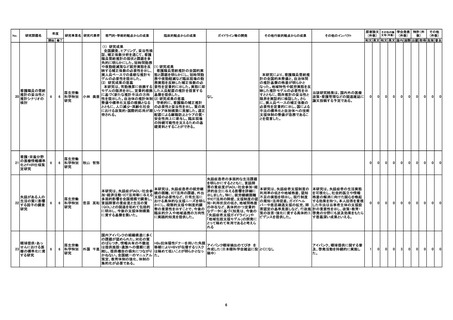

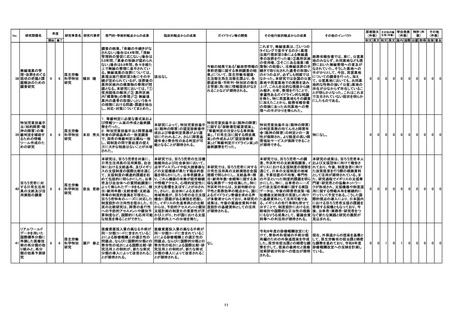

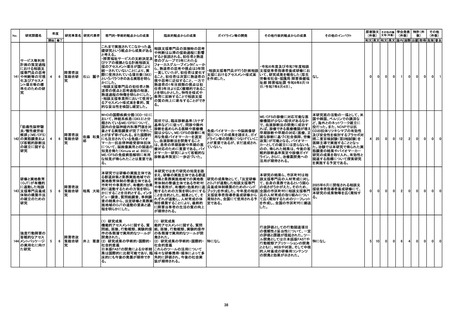

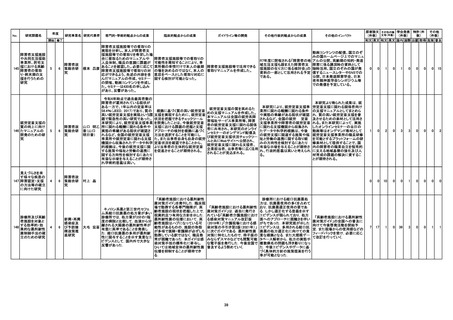

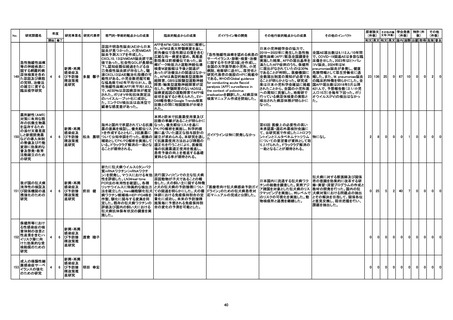

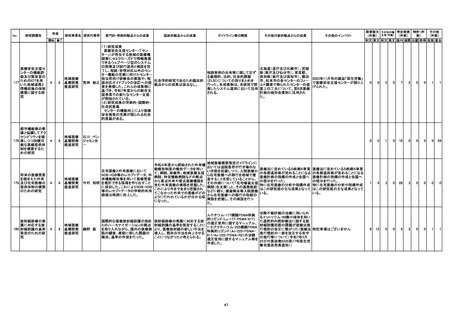

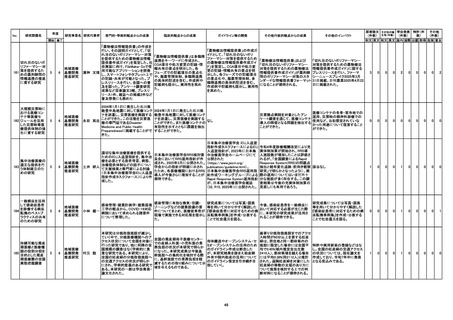

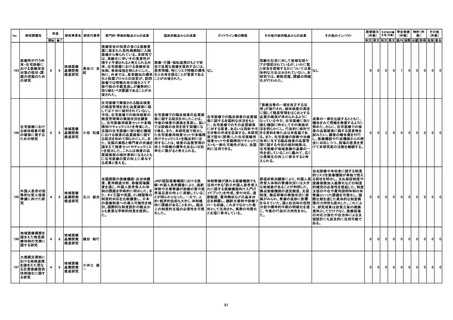

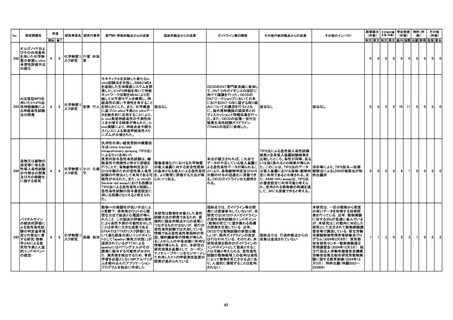

34

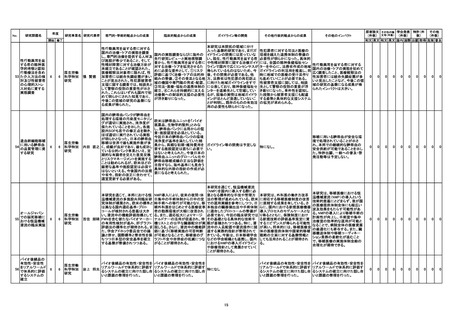

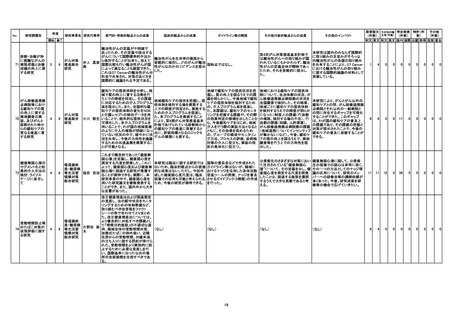

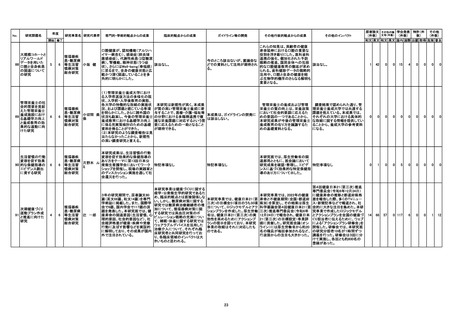

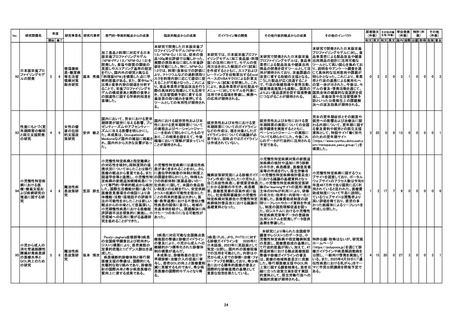

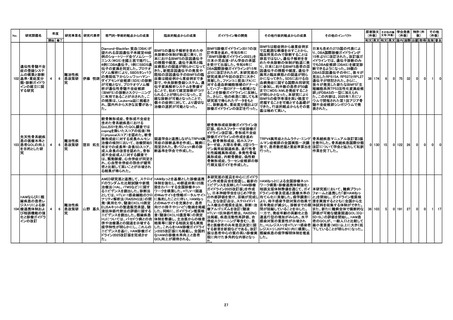

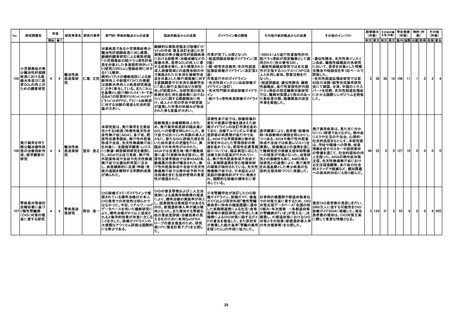

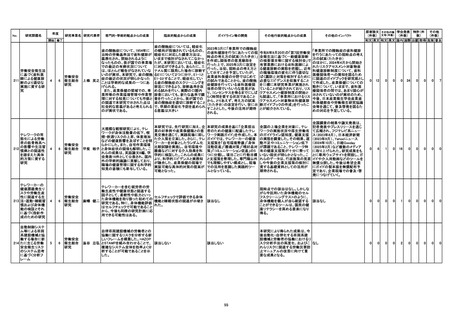

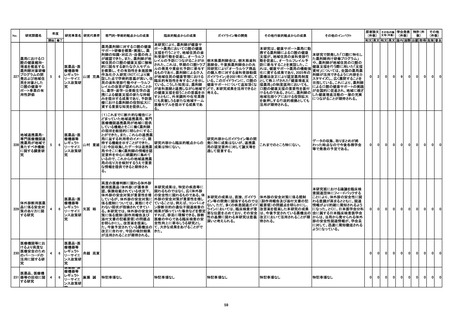

年度

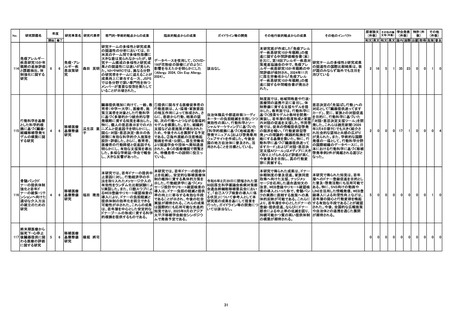

研究課題名

研究事業名 研究代表者

専門的・学術的観点からの成果

臨床的観点からの成果

ガイドライン等の開発

その他行政的観点からの成果

その他のインパクト

開始 修了

認知症診療医の

ための「特発性

正常圧水頭症の

鑑別診断とアル

ツハイマー病併

125 存診断、および

診療連携構築の

ための実践的手

引き書と検査解

説ビデオ」作成

研究

4

6

認知症政

策研究

本手引き書の普及により、治療可 我々の先行研究によって、我が国

特発性正常圧水頭症(iNPH)に関

今回作成した手引き書、タップテ

能な認知症であるiNPHを、臨床 の認知症診療の中核機関である 本研究で実施された、全国の脳

する現在の重要な臨床課題に対

スト解説動画は、日本正常圧水頭

医が見逃すこと無く、早期に診断 認知症疾患医療センターでiNPH 神経外科施設に対するiNPH診療

する回答を、本研究で実施した最

症学会のホームページで公開し

できるようになる。またiNPHを適 診療ガイドラインの使用率が3割 の実態調査によって、1年間に1例

新の文献レビュー、調査、および

ている。また日本認知症学会、日

切に鑑別/併存診断する認知症 程度であることが明らかになっ

もシャント手術を実施していない

臨床研究の結果を基に作成し、こ

本老年精神医学会等の7学会の

診療医とシャント手術を実施する た。このことは認知症の中核施設 施設が2割有り、約4割の施設で1

れらを「特発性正常圧水頭症

会員にも告知した。さらに手引き

脳神経外科施設との連携が向上 で、治療可能な認知症を適切に 年間に5例以下のシャント手術し

(iNPH)と類似疾患との鑑別診

書は冊子体として全国の認知症

するため、iNPH患者の治療成績 診療していない事実を浮き彫りに か実施していないことがわかっ

数井 裕光 断、および併存診断と治療、診療

疾患医療センター、大学病院脳神

が向上する。これにより介護のた なったとも言える。本手引き書と た。また3割程度の施設でしか他

連携構築のための実践的手引き

経内科・精神科・老年病科・脳神

めにやむを得ず離職する家族が タップテスト解説ビデオは、iNPH の類似疾患との鑑別/併存診断を

書(以下手引き書と略す)」と「タッ

経外科、日本正常圧水頭症学会

減少し、我が国の労働力人口の の診療ガイドラインの中から診療 行っていないことも明らかになっ

プテスト解説ビデオ」としてまとめ

員等に郵送した。また日本認知症

維持に貢献できる。また治療でき に必要なミニマムエッセンスを抽 た。これらのデータは、今後の

た。本手引き書の内容は新規の

学会学術集会、日本老年精神医

た認知症の人が世の中に増加す 出して簡潔にまとめたものであ

iNPH患者に対するシャント手術実

重要な事項が多く含まれていたた

学会のシンポジウム等で発表し、

ることで、認知症基本法が目指

る。そこで両成果物の使用によっ 施の全国の均てん化をはかるた

め国内外から大きな反響があっ

老年精神医学雑誌2025年7月号

す、国民の新しい認知症観の定 て、ガイドラインに準じたiNPH診 めには重要なデータとなる。

た。

に複数の論文として発表した。

着に寄与する。

療が可能になると考えられる。

7

24

22

3

33

35

0

0

2

12

13

25

55

1

83

25

0

0

3

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

8

1

0

0

1

1

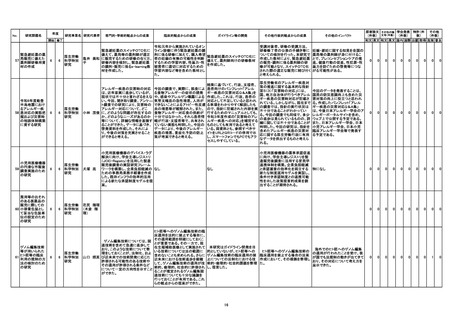

独居認知症高齢

者等の地域での

126 暮らしを安定化・

永続化するため

の研究

4

6

認知症政

策研究

独居認知症高齢者の地域生活の

本研究の手引きで提案している個

継続にフォーカスをあてた研究は

「エビデンスブック2024」、「自治体

「自治体向けガイド:独居認知症 別支援(社会的支援のコーディ

国際的にも数少ないが、ガイドラ

向け手引き:独居認知症高齢者

本研究で作成された独居認知症

高齢者が尊厳ある暮らしを継続す ネーション)と地域づくり(ネット

イン策定に向けて体系的に実施さ

が尊厳ある暮らしを継続すること

高齢者にフォーカスをあてた「エビ

ることができる環境づくりをめざし ワーキング)を2本の柱とする市町

れて研究は本研究が最初であ

ができる環境づくりをめざして」、

デンスブック2024」、「認知症疾患

て」は、2040年に向けて独居認知 村施策全体の総合的なデザイン

る。この研究の中で、医療機関、

「認知症疾患医療センターにおけ

医療センターにおける診断後支援

症高齢者が急増するわが国の高 は、2040年のサービス提供体制

訪問看護、介護支援専門員等が

る診断後支援ガイド」、「訪問看護

ガイド」、「訪問看護のチェックリス

齢者の保健医療・福祉・介護施策 のあり方として注目されねばなら

直面している独居認知症高齢者

のチェックリストと手引き」、「ケア

トと手引き」、「ケアマネジメントガ

のあり方を基礎資料として活用可 ない独居認知症高齢者の増加と

粟田 主一 支援の実態が明らかにされるとと

マネジメントガイド」、「一人暮らし

イド」、「一人暮らしの認知症高齢

能であり、また、本年度より策定 いう問題のみならず、消費者被害

もに、消費者被害(特に特殊詐欺

の認知症高齢者を支える家族の

者を支える家族のためのガイド」、

作業が進む都道府県・市町村認 等の権利侵害のリスク増大、社会

被害)の出現頻度など、世界でも

ためのガイド」、「支援者のための

「支援者のための家族支援のガイ

知症施策推進計画や、第10期都 的孤立(災害時やパンデミック下

類を見ないはじめての知見が得ら

家族支援のガイド」等を作成した。

ド」は、いずれも実臨床の場での

道府県介護保険事業支援計画・ でそれがさらに増幅されること)、

れている。超少子高齢化が進展

研究成果の一部は、厚生労働省

独居認知症高齢者支援の質の向

市町村介護保険事業計画の策定 生活支援を担う人材不足、社会資

するわが国において、この領域の

「2040年のサービス提供体制あり

上に寄与するものである。

の際の参考資料として活用可能 源の地域格差等の問題解決に対

自治体向け手引き、ケアマネジメ

方検討会」、「社会保障審議会介

である。

しても重要な示唆を与えるもので

ントガイド、家族支援ガイド等を作

護保険部会」等で示されている。

ある。

成した社会的意義は大きい。

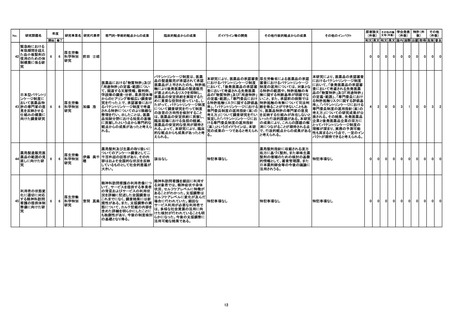

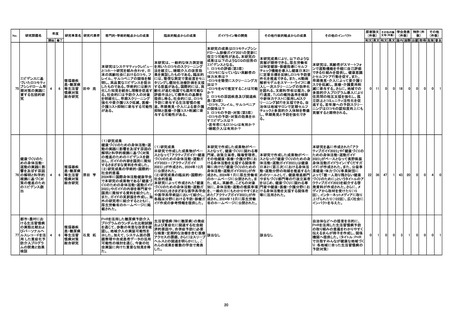

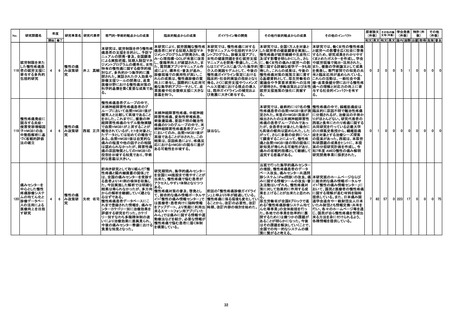

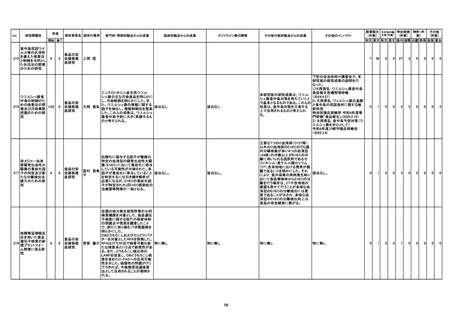

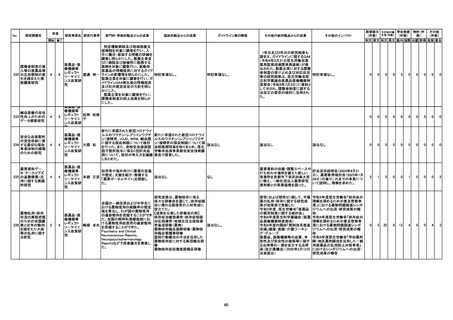

認知症の早期発

見・早期介入実

証プロジェクト研

究

6

6

認知症政

策研究

荒井 秀典

障害者政

策総合研

究

本研究では、精神科医療におけ

るケースマネジメントおよび包括

医療機関における包括的支援マ

的支援マネジメントの実装状況

ネジメントの導入を図る研究は、

や、関連診療報酬加算の活用実

患者の臨床アウトカムの改善や

態と課題について、全国実態調査

悪化再入院防止、看護師以外の

や複数施設での観察研究を実施

職種のケースマネジメント業務の

し、関連加算の認知度不足や算

増加に繋がる可能性を示した。一

定障壁などをデータによって示し

山口 創生

方で、新設された関連加算の算 なし

た。また、医福連携の現状と意識

定は低調であり、特に、重症者や

に関しては、医療や障害福祉のス

長期入院患者など本来ケースマ

タッフだけでなく当事者にも調査を

ネジメントやアウトリーチ支援が必

行い、連携における課題やピアサ

要とされる対象者に、それらの支

ポートの重要性を示した。これら

援が十分に提供されていない実

の知見は、今後の研究や議論に

態も明らかにした。

おける基礎資料となることが期待

される。

127

精神科医療機関

における包括的

支援マネジメント

の普及に向けた

128 精神保健医療福

祉に関わるサー

ビスの提供体制

構築に資する研

究

4

6

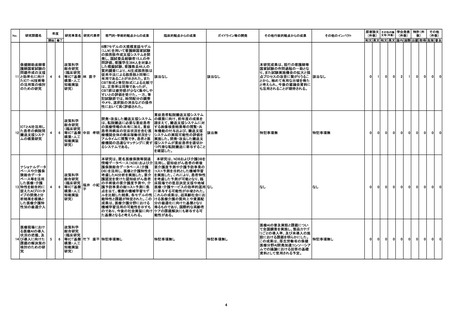

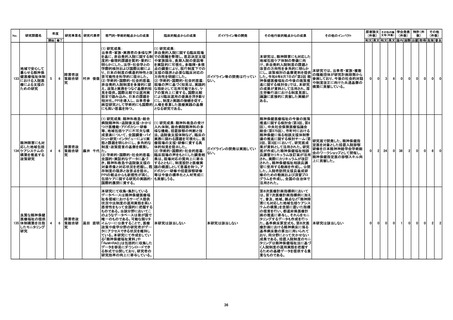

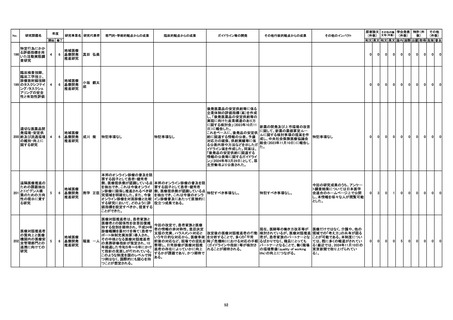

原著論文 その他の論 学会発表 特許(件

その他

(件数) 文等(件数) (件数)

数)

(件数)

和文 英文等

和文 英文等

国内 国際 出願 取得 施策への反映

普及・啓発活

精神科退院時共同指導料や療養

研究成果を広く発信するために専

生活継続支援加算などのケース

用ウェブサイト

マネジメント・包括的支援マネジメ

(https://www.ncnp.go.jp/nimh/chi

ントに関する新設の診療報酬制

iki/pcmr/)を構築し、支援者を中

度の現状と課題(周知不足、算定

心に、当事者、家族、その他市民

要件の制約、報酬額の低さなど)

など多様な立場の人々へのケー

を具体的に指摘し、制度のさらな

スマネジメントに関する情報提供

る拡充と周知、ガイドライン整備の

体制を整備した。本ウェブサイト

必要性を示した。これらの加算を

は、研究で得られた知見が速や

有効利用するために、対象者像

かに共有し、関係者の知識向上

の明確化や層別化、より柔軟に使

や理解促進に貢献することが期

える加算枠組みの改善が求めら

待される。

れることを提案した。

34