【資料2-4】厚生労働省の令和8年度研究事業に関する評価【概算要求前の評価】(案) (55 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

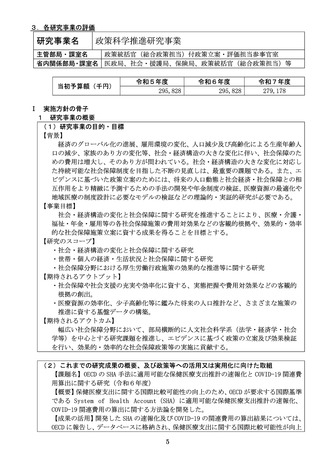

事業を踏まえたプログラムの活用を進める。高齢者の社会参加促進や要介護認定率の低下

に向け、データを活用したエビデンスに基づく取組として、地域の多様な主体の連携協力

や、成果指向型の取組等による効果的な介護予防やリハビリテーションを充実する。

【健康・医療戦略(第3期)】(令和7年2月 18 日閣議決定)】(抜粋)

II 現状と課題

2.1 健康・医療をめぐる我が国の現状

(我が国の疾病構造)

我が国の健康寿命及び平均寿命は、2022 年時点で男性が 72.57 歳及び 81.05 歳、女性が

75.45 歳及び 87.09 歳となっており、それぞれ 2010 年と比べて延びている。さらに、同期

間における健康寿命の延び(男性 2.15 歳、女性 1.83 歳)は、平均寿命の延び(男性 1.50

歳、女性 0.79 歳)を上回っており、健康寿命と平均寿命との差が縮小傾向にある。

我が国の疾病構造は、2022 年度における医科診療医療費を見ると、がん、高血圧性疾患

等の生活習慣病が全体の3分の1を占め、筋骨格系、骨折、眼科等の運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症等の神経疾患・精神疾患が続いている。健康寿命を延伸し、

平均寿命との差を短縮するためには、こうした疾患への対応を中心として、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同時に、例えば、早期診断や患者に優しい治療法等によって、

り患しても日常生活に可能な限り制限を加えずに生活していく、すなわち、疾病と共生し

ていくための取組を両輪として講じていくことが望まれている。予防については、二次予

防(疾病の早期発見、早期治療)、三次予防(疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能

の維持・回復を図るとともに再発・合併症を予防すること)にとどまらず、一次予防(生

活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防するなど、病気の原因をもとから絶

つ予防のこと。この他、環境における危険因子の削減を目指す健康保護、病気の発生の予

防を目指す疾病予防がある。)にも併せて取り組むべきであることが指摘されている。

2.3-2 社会的課題の解決に資する研究開発の推進

循環器病の研究推進については、安全性を確保した上で、患者の苦痛軽減といったニー

ズを踏まえつつ、産学連携や医工連携も図りながら、循環器病の病態解明、新たな診断技

術や治療法の開発、リハビリテーション等による予後改善、QOL 向上等に資する方法の開

発、循環器病の主要な危険因子である生活習慣病の状況に加え、遺伝的素因等を含めた多

様な観点から個人の発症リスク評価や個人に最適な予防法・治療法の開発等に関する研究

を、既存の取組と連携しつつ、体系的かつ戦略的に推進する。

IV 具体的施策

4.6 健康長寿社会の形成に資する新産業創出及び国際展開の促進等

4.6-1 新産業創出

(1)公的保険外のヘルスケア産業の促進等

○適正なサービス提供のための環境整備

(イノベーションの社会実装)

・データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等に関するエビデンスを確認・蓄

積するための実証を行う。また、実証により得られた予防・健康づくりに関する成果を、

サービス開発事業者やサービス利用者が活用することを促進し、エビデンスに基づいた質

の高いヘルスケアサービスの創出・社会実装に向けた環境整備を実施する。

・生活習慣病等との関連について最新の科学的な知見・データを収集し、健診項目等の在

り方について議論を行う。また、特定健診については実施主体である保険者による議論も

経て、健診項目等の継続した見直しを行う。

2

他の研究事業(AMED 研究、他省庁研究事業)との関係

52