入ー1 (144 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

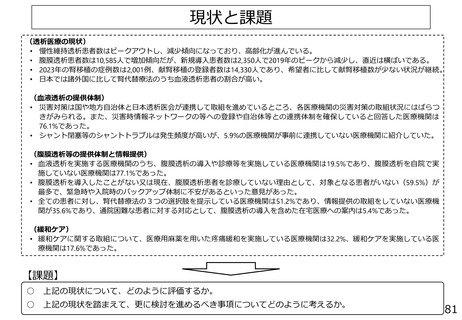

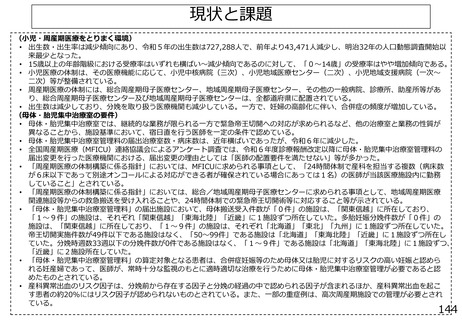

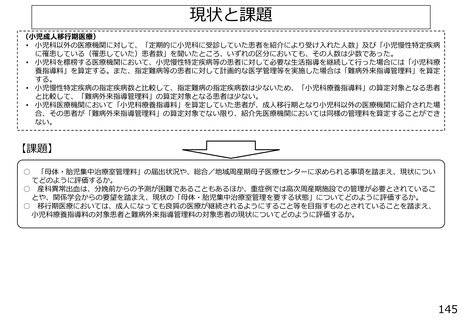

(小児・周産期医療をとりまく環境)

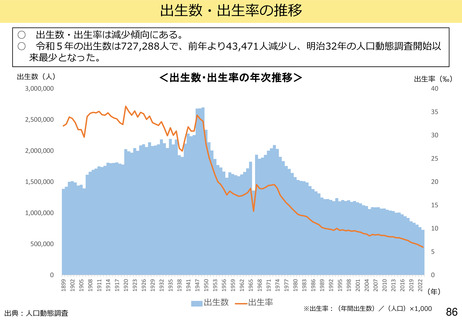

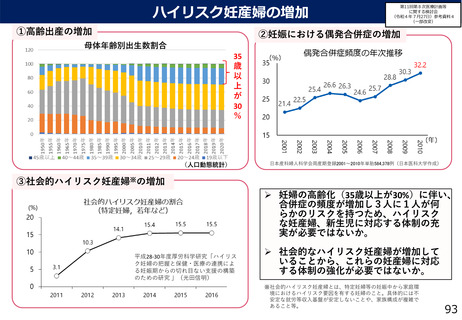

• 出生数・出生率は減少傾向にあり、令和5年の出生数は727,288人で、前年より43,471人減少し、明治32年の人口動態調査開始以

来最少となった。

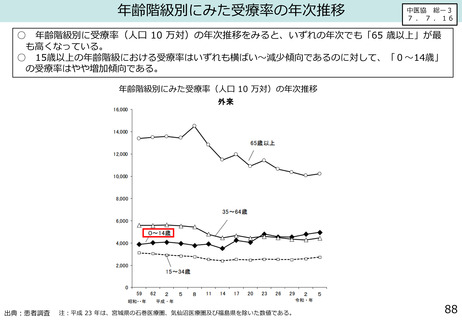

• 15歳以上の年齢階級における受療率はいずれも横ばい~減少傾向であるのに対して、「0~14歳」の受療率はやや増加傾向である。

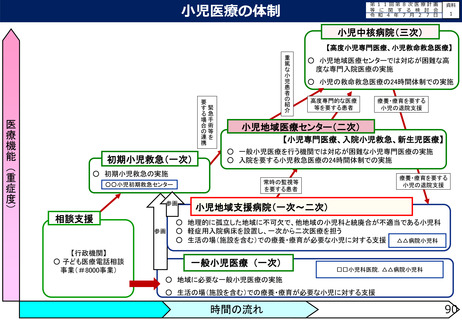

• 小児医療の体制は、その医療機能に応じて、小児中核病院(三次)、小児地域医療センター(二次)、小児地域支援病院(一次~

二次)等が整備されている。

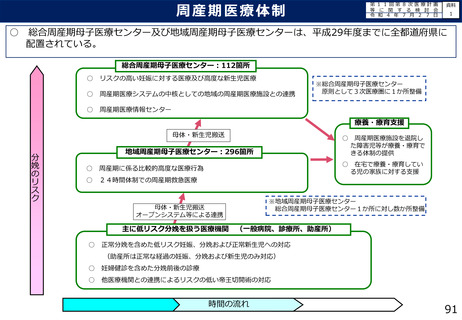

• 周産期医療の体制には、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、その他の一般病院、診療所、助産所等があ

り、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターは、全都道府県に配置されている。

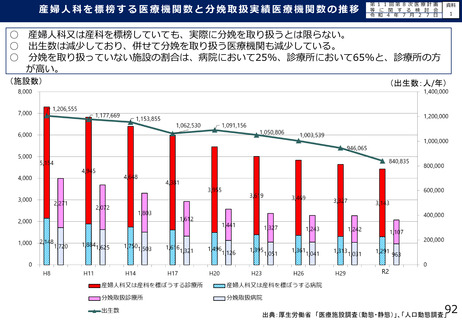

• 出生数は減少しており、分娩を取り扱う医療機関も減少している。一方で、妊婦の高齢化に伴い、合併症の頻度が増加している。

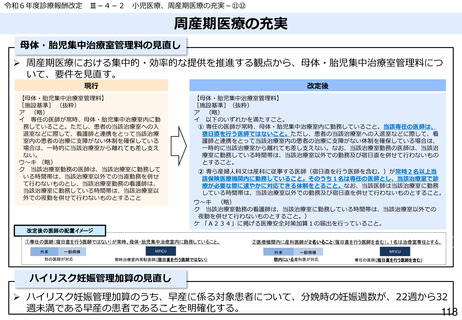

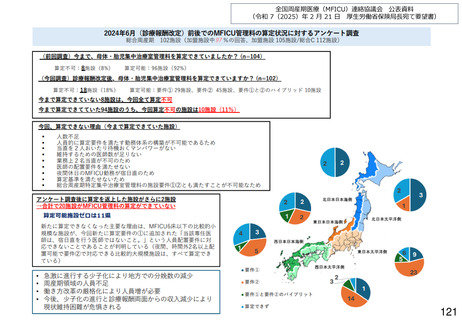

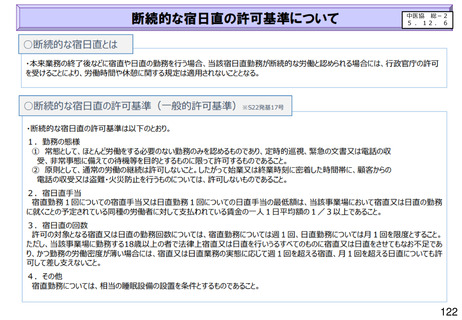

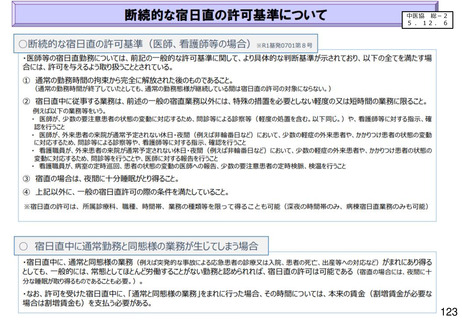

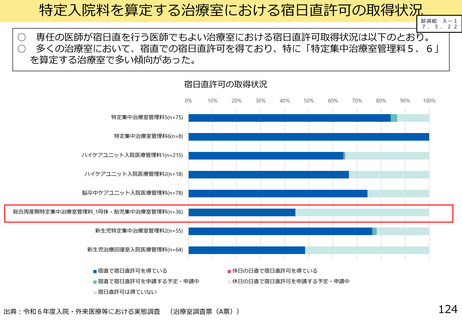

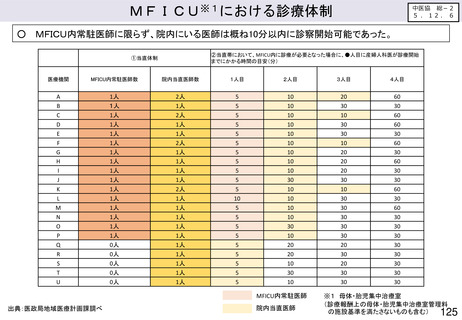

(母体・胎児集中治療室の要件)

• 母体・胎児集中治療室では、継続的な業務が限られる一方で緊急帝王切開への対応が求められるなど、他の治療室と業務の性質が

異なることから、施設基準において、宿日直を行う医師を一定の条件で認めている。

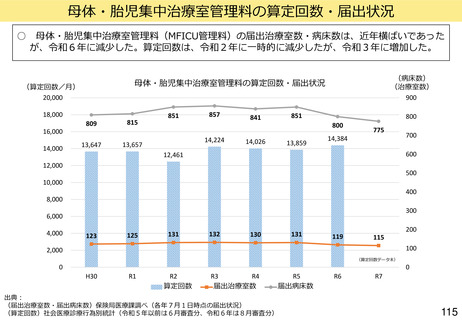

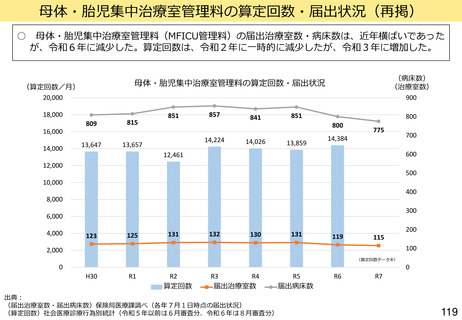

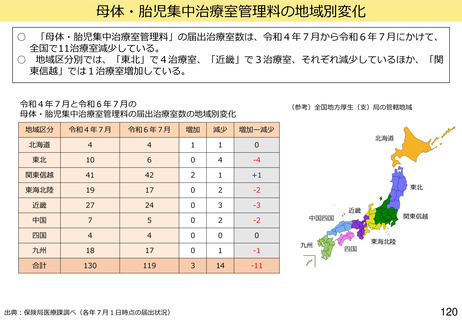

• 母体・胎児集中治療室管理料の届出治療室数・病床数は、近年横ばいであったが、令和6年に減少した。

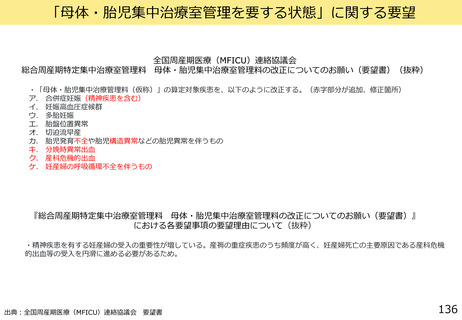

• 全国周産期医療(MFICU)連絡協議会によるアンケート調査では、令和6年度診療報酬改定以降に母体・胎児集中治療室管理料の

届出変更を行った医療機関における、届出変更の理由としては「医師の配置要件を満たせない」等が多かった。

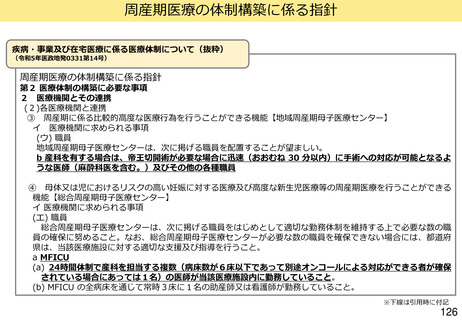

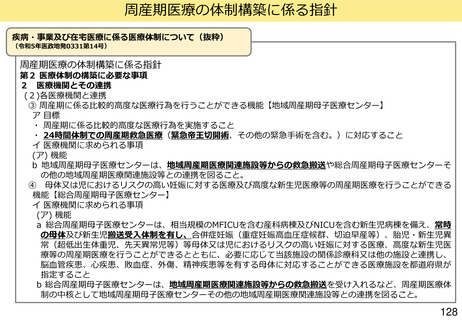

• 「周産期医療の体制構築に係る指針」においては、MFICUに求められる事項として、「24時間体制で産科を担当する複数(病床数

が6床以下であって別途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては1名)の医師が当該医療施設内に勤務

していること」とされている。

• 「周産期医療の体制構築に係る指針」においては、総合/地域周産期母子医療センターに求められる事項として、地域周産期医療

関連施設等からの救急搬送を受け入れることや、24時間体制での緊急帝王切開術等に対応すること等が示されている。

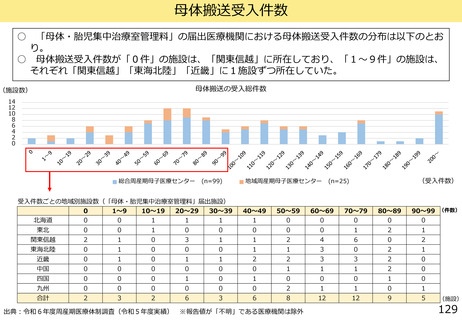

• 「母体・胎児集中治療室管理料」の届出施設において、母体搬送受入件数が「0件」の施設は、「関東信越」に所在しており、

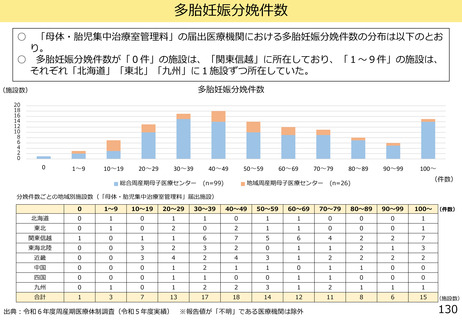

「1~9件」の施設は、それぞれ「関東信越」「東海北陸」「近畿」に1施設ずつ所在していた。多胎妊娠分娩件数が「0件」の

施設は、「関東信越」に所在しており、「1~9件」の施設は、それぞれ「北海道」「東北」「九州」に1施設ずつ所在していた。

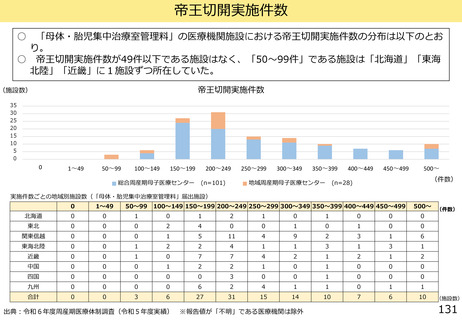

帝王切開実施件数が49件以下である施設はなく、「50~99件」である施設は「北海道」「東海北陸」「近畿」に1施設ずつ所在し

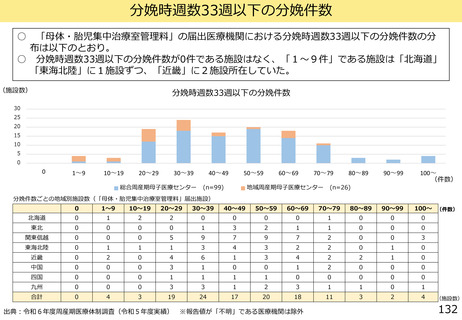

ていた。分娩時週数33週以下の分娩件数が0件である施設はなく、「1~9件」である施設は「北海道」「東海北陸」に1施設ずつ、

「近畿」に2施設所在していた。

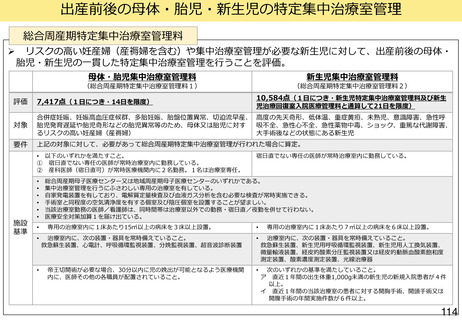

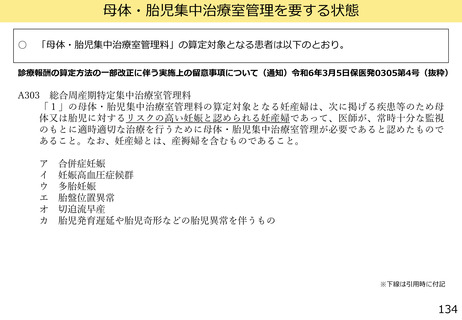

• 「母体・胎児集中治療室管理料」の算定対象となる患者は、合併症妊娠等のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認めら

れる妊産婦であって、医師が、常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認

めたものとされている。

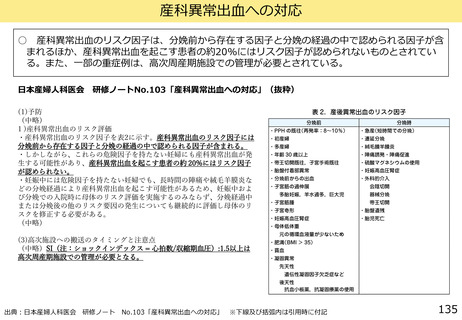

• 産科異常出血のリスク因子は、分娩前から存在する因子と分娩の経過の中で認められる因子が含まれるほか、産科異常出血を起こ

す患者の約20%にはリスク因子が認められないものとされている。また、一部の重症例は、高次周産期施設での管理が必要とされ

ている。

144