資料3-2 がん検診事業のあり方について(案) (128 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

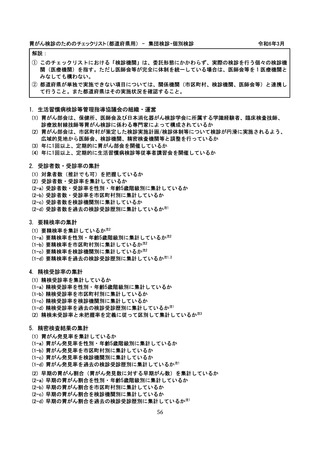

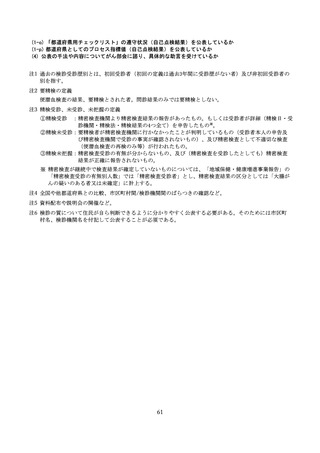

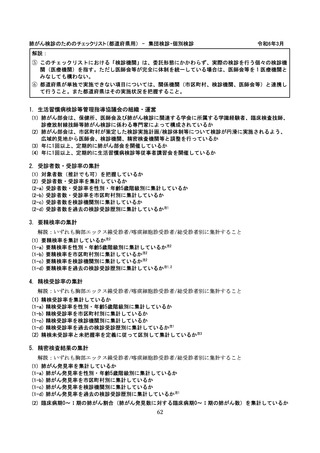

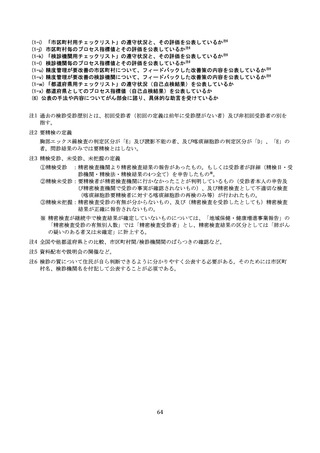

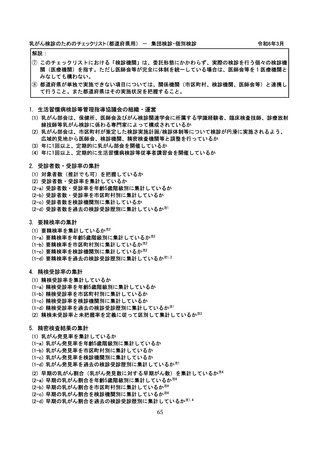

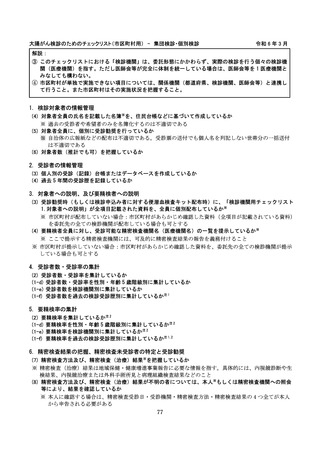

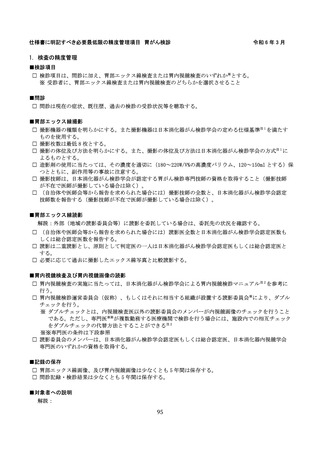

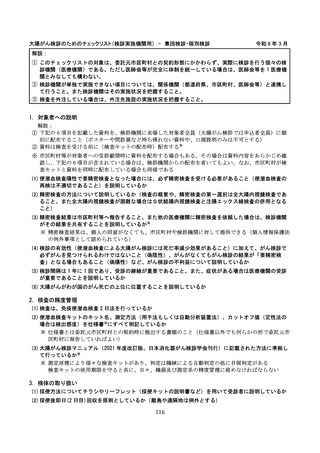

※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例が無い場合でも、対策を

講じる体制を有すること

(7) 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

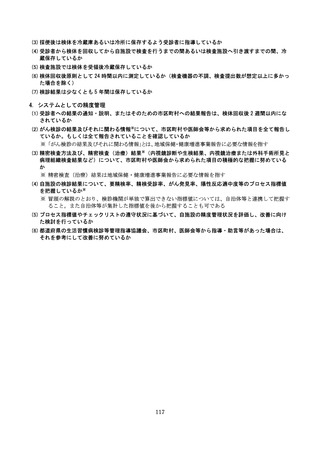

(8) 問診は、月経の状況、妊娠中の場合は妊娠週数、分娩歴、性交経験の有無、不正性器出血等の症状の有

無、過去の検診受診状況等を聴取しているか

(9) 問診の上、症状のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行っているか

(10) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか

(11) 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察しているか

3. 細胞診判定の精度管理

(1) 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受けているか。もしくは、公益社団法

人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行っているか注2

(2) 細胞診陰性と判断された検体は、その 10%以上について再スクリーニングを行い注 2、再スクリーニング施

行率を報告しているか※

※ 自治体、医師会等から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また公

益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告するこ

と

(3) 全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステム注3の基準に基づいて適正・不適正のいず

れかに分類し、ベセスダシステム注3の基準で細胞診結果を報告しているか※

※ 必ず全ての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である

(4) 子宮頸部上皮内腫瘍 3(CIN3)、子宮頸部上皮内腺がん(AIS)、子宮頸部浸潤がん発見例は、過去の細

胞所見の見直しを行っているか※

※ CIN3、AIS、子宮頸部浸潤がんの発見例については必ず見直すこと。また、これらの発見例が無い場

合でも、少なくとも見直す体制を有すること

(5) 標本は少なくとも 5 年間は保存しているか

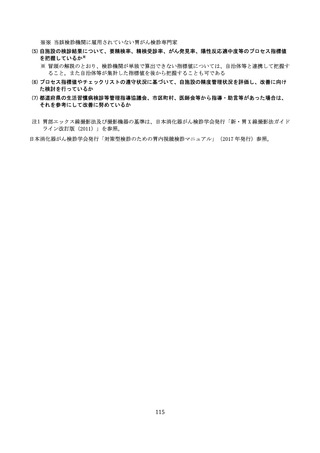

4. システムとしての精度管理

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間

以内になされているか

(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告し

ているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか

※ がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(精密検査の際に行った HPV 検査、子宮頸部の細胞診や組織

診の結果、手術によって判明した組織診断や臨床進行期など)について、市区町村や医師会から求めら

れた項目の積極的な把握に努めているか

※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

(4) 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会(自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専

門医※を交えた会)等を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会

等に参加しているか

※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医

(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、CIN3 以上発見率、CIN3 以上の陽性反応適中度等の

プロセス指標値を把握しているか※

※ CIN3 以上とは、子宮頸部上皮内腫瘍 3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)及び子宮頸部浸潤がんを指す

※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す

ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である

(6) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向け

た検討を行っているか

128