よむ、つかう、まなぶ。

05 令和8年度概算要求主要事項 (55 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

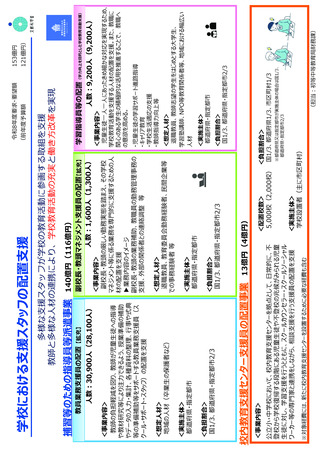

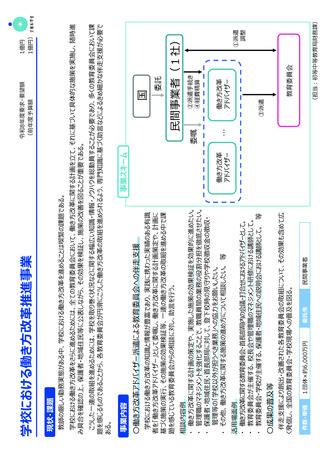

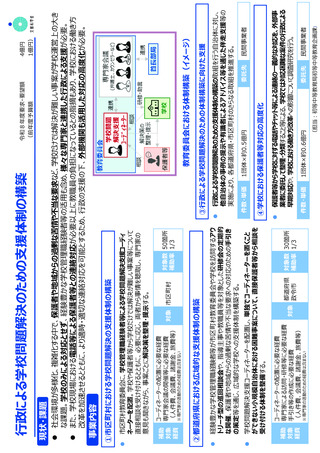

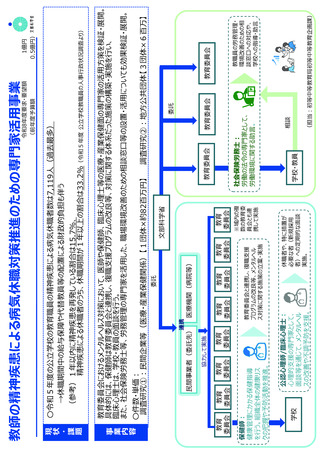

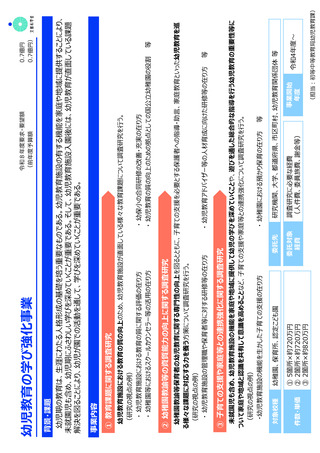

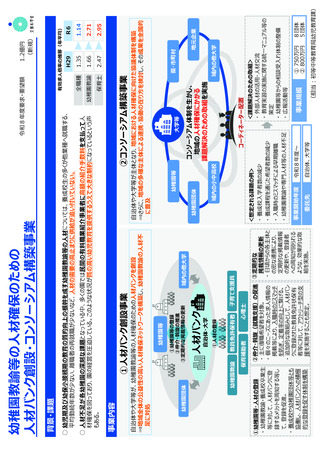

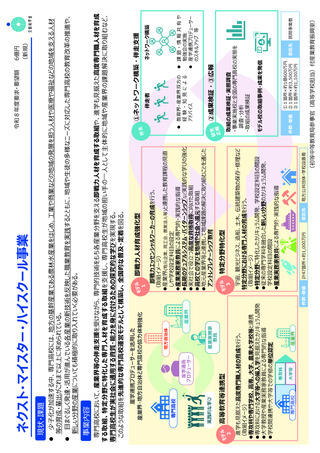

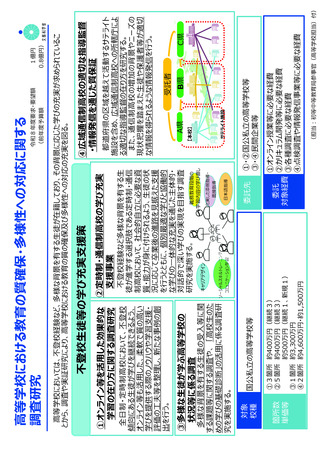

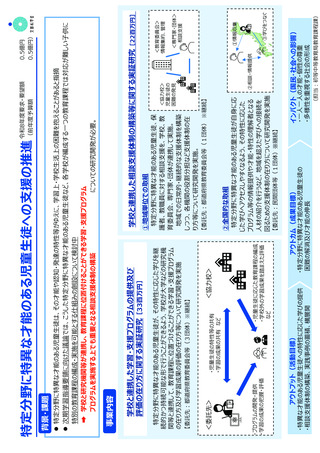

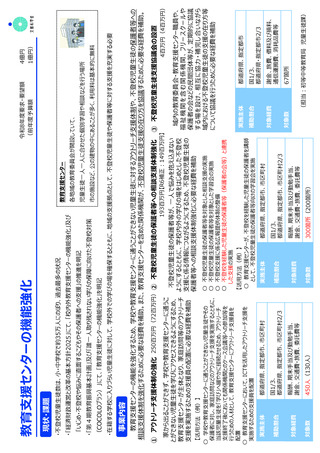

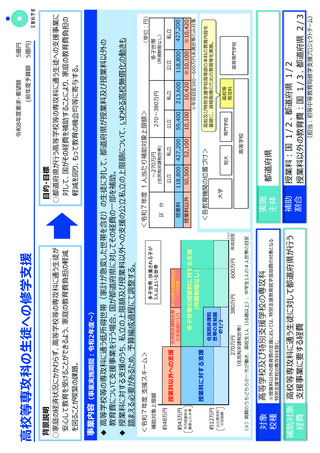

設置校数︓12,712校

※⼩学校︓6,643校、中学校︓6,069校

設置率 ︓46.1%

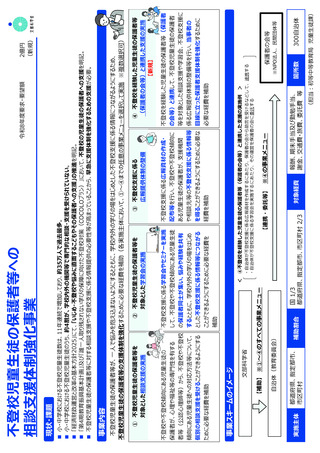

公⽴⼩中学校の校内教育⽀援センター

設置状況(R6.7現在)

連携をしながら、相談⽀援を⾏う⽀援員(校内教育⽀援センター⽀援員)を配置し、校内教育⽀援センターの設置を促進

国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3

※都道府県又は指定都市が実施主体の場合は国1/3、都道府県・指定都市2/3

5,000校(2,000校)

負担割合

対象校数

資格要件

対象経費

安⼼して学習することや、相談⽀援を受けることが可能に

不登校の兆候がみられる児童⽣徒が、学校内で

不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や、

本事業による効果

登校復帰を⽀援

⾃治体の定めによるが、

基本的には特別な資格等はなし

報酬、期末⼿当・勤勉⼿当、交通費・

旅費、補助⾦、委託費等

5,877

2,614

1,251

不登校や不登校傾向の状況が改善

学校内の居場所として機能し、⽋席⽇数の増加を防⽌

上記のような効果が⾒られなかった

割合

10.3%

21.6%

48.6%

19.5%

※「校内教育⽀援センターの設置促進事業」を活⽤して、校内教育⽀援センターを設置した⾃治体を

対象に、校内教育⽀援センターを利⽤した児童⽣徒(通常学級や教育⽀援センターを併⽤して利⽤

した児童⽣徒を含む)について、利⽤を通じて⽣じた変化を調査

2,365

通常学級への復帰

実⼈数

・ 利⽤児童⽣徒中、21.6%の児童⽣徒にとって、⽋席⽇数の増加の防⽌

・ 利⽤児童⽣徒中、68.1%の児童⽣徒が、不登校・不登校傾向の状況改善

〇 校内教育⽀援センターでの成果(R6年度末時点)

※本事業の対象経費のうちには、新たに校内教育⽀援センターを設置するために必要な経費も含む

学校設置者(主に市区町村)

実施主体

(担当︓初等中等教育局 児童⽣徒課)

不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や

不登校の兆候がみられる児童⽣徒が、

学校内で安⼼して学習したり、

相談⽀援を受けることが可能に

校内教育⽀援センターを拠点として、⽇常的に、

学習⽀援や相談⽀援を⾏う⽀援員を配置

不登校の兆候がみられる児童⽣徒に対し、学習⽀援を⾏うとともに、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専⾨家と

加えて、校内教育⽀援センター⽀援員の質の向上に向けて、研修の実施を⽀援

13億円

4億円)

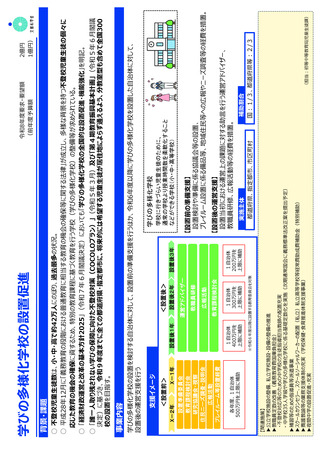

学校には⾏けるけれど⾃分のクラスには⼊れない時や、

少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたい時に利⽤できる、

学校内の空き教室等を活⽤した部屋のこと

校内教育⽀援センター

令和8年度要求・要望額

(前年度予算額

公⽴⼩・中学校において、校内教育⽀援センターを拠点として、⽇常的に、不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や

事業内容

不登校を未然に防⽌するとともに、不登校児童⽣徒の登校復帰を⽀援することが必要

・在籍する学校には⾏けるが、⾃分の学級に⼊りづらい児童⽣徒が、学校内の居場所を確保し、

(COCOLOプラン)」にて、「校内教育⽀援センター(スペシャルサポートルーム等)の設置促進」を明記

・「第4期教育振興基本計画」及び「誰⼀⼈取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

・「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2025」にて、「校内外教育⽀援センターの機能強化」を明記

・不登校児童⽣徒数は、⼩・中学校で約35万⼈にのぼり、過去最多の状況

現状・課題

校内教育⽀援センター⽀援員の配置事業

▷ 不登校を未然に防⽌するとともに、不登校児童⽣徒の

51

※⼩学校︓6,643校、中学校︓6,069校

設置率 ︓46.1%

公⽴⼩中学校の校内教育⽀援センター

設置状況(R6.7現在)

連携をしながら、相談⽀援を⾏う⽀援員(校内教育⽀援センター⽀援員)を配置し、校内教育⽀援センターの設置を促進

国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3

※都道府県又は指定都市が実施主体の場合は国1/3、都道府県・指定都市2/3

5,000校(2,000校)

負担割合

対象校数

資格要件

対象経費

安⼼して学習することや、相談⽀援を受けることが可能に

不登校の兆候がみられる児童⽣徒が、学校内で

不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や、

本事業による効果

登校復帰を⽀援

⾃治体の定めによるが、

基本的には特別な資格等はなし

報酬、期末⼿当・勤勉⼿当、交通費・

旅費、補助⾦、委託費等

5,877

2,614

1,251

不登校や不登校傾向の状況が改善

学校内の居場所として機能し、⽋席⽇数の増加を防⽌

上記のような効果が⾒られなかった

割合

10.3%

21.6%

48.6%

19.5%

※「校内教育⽀援センターの設置促進事業」を活⽤して、校内教育⽀援センターを設置した⾃治体を

対象に、校内教育⽀援センターを利⽤した児童⽣徒(通常学級や教育⽀援センターを併⽤して利⽤

した児童⽣徒を含む)について、利⽤を通じて⽣じた変化を調査

2,365

通常学級への復帰

実⼈数

・ 利⽤児童⽣徒中、21.6%の児童⽣徒にとって、⽋席⽇数の増加の防⽌

・ 利⽤児童⽣徒中、68.1%の児童⽣徒が、不登校・不登校傾向の状況改善

〇 校内教育⽀援センターでの成果(R6年度末時点)

※本事業の対象経費のうちには、新たに校内教育⽀援センターを設置するために必要な経費も含む

学校設置者(主に市区町村)

実施主体

(担当︓初等中等教育局 児童⽣徒課)

不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や

不登校の兆候がみられる児童⽣徒が、

学校内で安⼼して学習したり、

相談⽀援を受けることが可能に

校内教育⽀援センターを拠点として、⽇常的に、

学習⽀援や相談⽀援を⾏う⽀援員を配置

不登校の兆候がみられる児童⽣徒に対し、学習⽀援を⾏うとともに、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専⾨家と

加えて、校内教育⽀援センター⽀援員の質の向上に向けて、研修の実施を⽀援

13億円

4億円)

学校には⾏けるけれど⾃分のクラスには⼊れない時や、

少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたい時に利⽤できる、

学校内の空き教室等を活⽤した部屋のこと

校内教育⽀援センター

令和8年度要求・要望額

(前年度予算額

公⽴⼩・中学校において、校内教育⽀援センターを拠点として、⽇常的に、不登校から学校復帰する段階にある児童⽣徒や

事業内容

不登校を未然に防⽌するとともに、不登校児童⽣徒の登校復帰を⽀援することが必要

・在籍する学校には⾏けるが、⾃分の学級に⼊りづらい児童⽣徒が、学校内の居場所を確保し、

(COCOLOプラン)」にて、「校内教育⽀援センター(スペシャルサポートルーム等)の設置促進」を明記

・「第4期教育振興基本計画」及び「誰⼀⼈取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

・「経済財政運営と改⾰の基本⽅針2025」にて、「校内外教育⽀援センターの機能強化」を明記

・不登校児童⽣徒数は、⼩・中学校で約35万⼈にのぼり、過去最多の状況

現状・課題

校内教育⽀援センター⽀援員の配置事業

▷ 不登校を未然に防⽌するとともに、不登校児童⽣徒の

51