よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

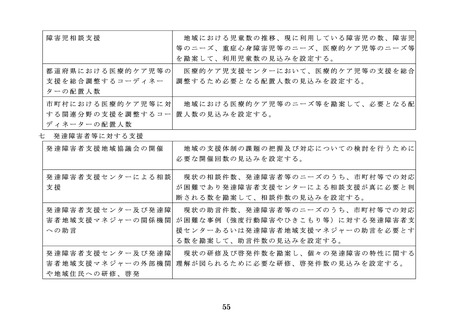

え、都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制を構築

する必要がある。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等

コーディネーターを配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支

援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研

修等の業務や連絡調整を行うこととする。

市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員、

保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児等

が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるととも

に、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に

対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。

具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の

状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケアの状況を踏まえた上で、個

々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮ら

し」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を

図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の

育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。

このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディネーターを養成する研修

を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講することが望ましい。なお、市町村

単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。

㈡

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切な支援がで

きるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域

資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。

強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たっては、管内の特別支援学校や障害福祉サービス事

業者等とも連携して特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の

18

する必要がある。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等

コーディネーターを配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支

援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研

修等の業務や連絡調整を行うこととする。

市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員、

保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児等

が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるととも

に、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に

対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。

具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の

状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケアの状況を踏まえた上で、個

々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮ら

し」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を

図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の

育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。

このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディネーターを養成する研修

を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講することが望ましい。なお、市町村

単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。

㈡

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切な支援がで

きるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域

資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。

強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たっては、管内の特別支援学校や障害福祉サービス事

業者等とも連携して特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の

18