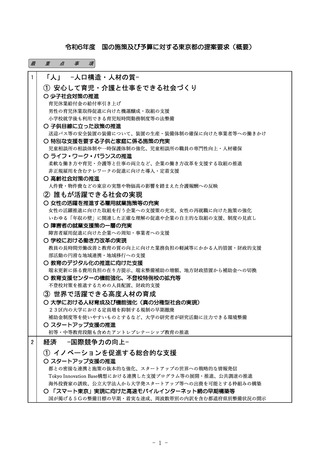

令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (373 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |

| 出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

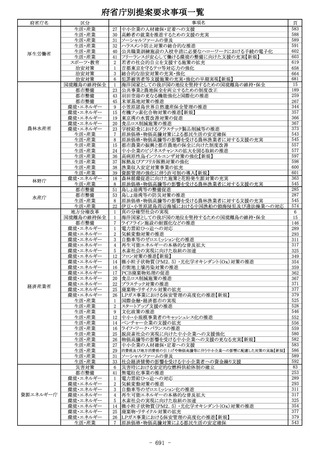

食品ロス削減施策の推進【最重点】

(提案要求先

消費者庁・農林水産省・経済産業省・環境省)

(都所管局 環境局)

食品ロス削減に向け、多様な主体と連携し、国民運動として食品

ロスの削減を推進するとともに、食品リサイクル法の対象を拡大す

ること。

<現状・課題>

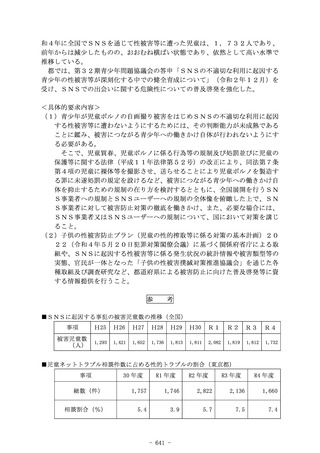

日本国内で発生する食品由来の廃棄物等のうち、本来食べられるにもかかわら

ず捨てられている、いわゆる食品ロスは令和2年度実績で522万トンと推計さ

れており、これは国連世界食糧計画(WFP)による食糧援助量(約420万ト

ン)の1.2倍に相当する膨大な量である。

① 令和元年10月、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第1

9号)が施行されるとともに、令和2年3月には、食品ロスの削減の推進に

関する基本的な方針が示された。都においても令和3年3月に策定した東京

都食品ロス削減推進計画に基づき、多岐にわたる施策を着実に推進している

ところであり、国民運動として事業者・消費者・行政等の多様な主体が協働

により取組を進めていく必要がある。

② 流通段階(製造、卸売、小売)で発生する食品ロスは、食品ロス全体の3

分の1に上る。平成31年3月、農林水産省の「食品ロス削減のための商慣

習検討ワーキングチーム」(以下「ワーキングチーム」という。)において

加工食品や日配品の商慣習に関しての取りまとめが行われ、納品期限の緩和

等の動きが進展しているものの、更に実効性のある対策を進める必要がある。

③ 国内の食品ロスのうち、約5割は家庭から発生することから、買い物前の

ストックチェックや、消費時期を踏まえ、商品棚の手前等にある販売期限の

迫った商品を積極的に選ぶ「てまえどり」等、食品ロスを意識した消費行動

の重要性が一層増している。食品ロスの削減に向けた具体的な行動を促すよ

う、普及啓発等に継続的に取り組んでいく必要がある。

④ 令和元年7月から計34の業種区分について発生抑制の目標値を設定し

たものの、目標値の設定がなされていない業種区分も多い。

発生抑制は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年

法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)において最優先で取

り組むべき事項であり、施策を更に強化する必要がある。

また、食品リサイクル法の対象となっている業種は、食品製造業・食品卸

売業・食品小売業・外食産業の4業種であり、学校などは法の対象となって

いないことから、食品リサイクル法の対象とするよう検討する必要がある。

⑤ 食品廃棄物のリサイクル促進のため、リサイクル施設の整備促進が重要で

ある。

- 367 -