令和6年度 結果報告書(令和7年5月14日掲載) (113 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html |

| 出典情報 | 緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る環境整備のための調査事業 結果報告書(5/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

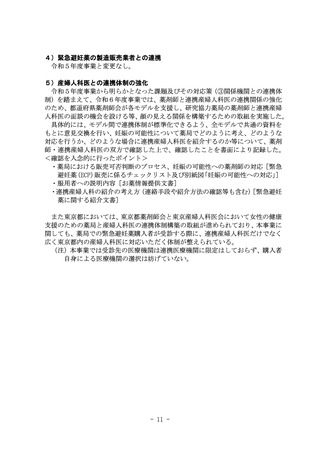

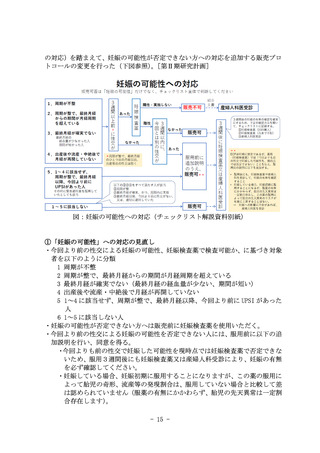

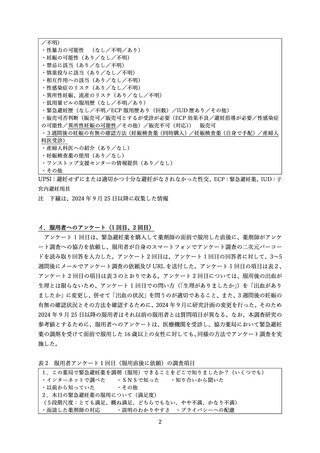

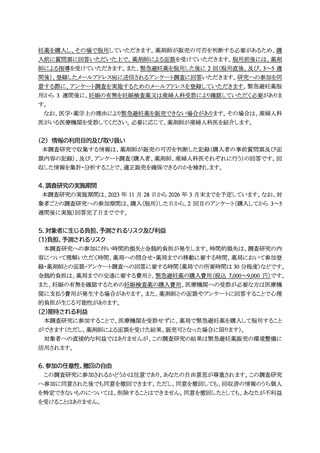

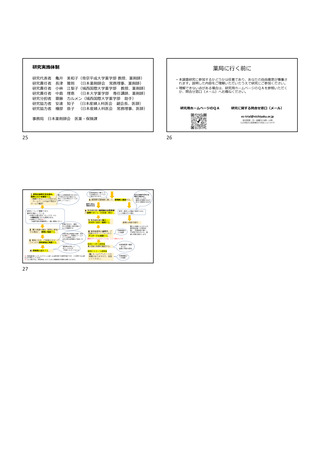

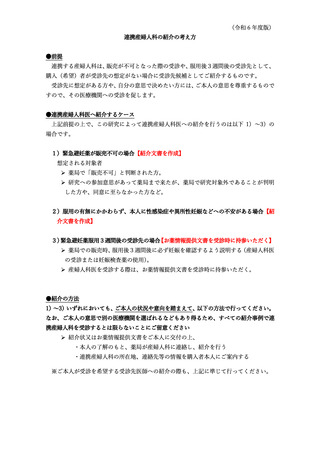

連携産婦人科の紹介の考え方

●前提

連携する産婦人科は、販売が不可となった際の受診や、服用後3週間後の受診先として、

購入(希望)者が受診先の想定がない場合に受診先候補としてご紹介するものです。

受診先に想定がある方や、自分の意思で決めたい方には、ご本人の意思を尊重するもので

すので、その医療機関への受診を促します。

●連携産婦人科医へ紹介するケース

上記前提の上で、この研究によって連携産婦人科医への紹介を行うのは以下 1)~3)の

場合です。

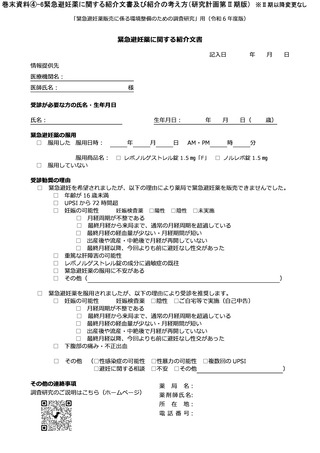

1)緊急避妊薬が販売不可の場合【紹介文書を作成】

想定される対象者

➢ 薬局で「販売不可」と判断された方。

➢ 研究への参加意思があって薬局まで来たが、薬局で研究対象外であることが判明

した方や、同意に至らなかった方など。

2)服用の有無にかかわらず、本人に性感染症や異所性妊娠などへの不安がある場合【紹

介文書を作成】

3)緊急避妊薬服用3週間後の受診先の場合【お薬情報提供文書を受診時に持参いただく】

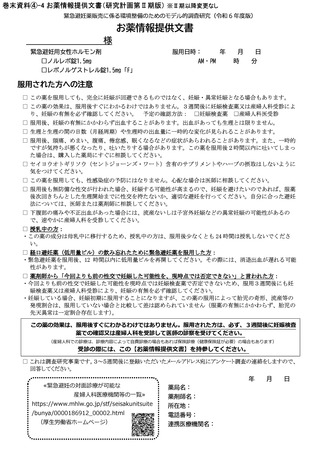

➢ 薬局での販売時、服用後3週間後に必ず妊娠を確認するよう説明する(産婦人科医

の受診または妊娠検査薬の使用)。

➢ 産婦人科医を受診する際は、お薬情報提供文書を受診時に持参いただく。

●紹介の方法

1)~3)いずれにおいても、ご本人の状況や意向を踏まえて、以下の方法で行ってください。

なお、ご本人の意思で別の医療機関を選ばれるなどもあり得るため、すべての紹介事例で連

携産婦人科を受診するとは限らないことにご留意ください

➢ 紹介状又はお薬情報提供文書をご本人に交付の上、

・本人の了解のもと、薬局が産婦人科に連絡し、紹介を行う

・連携産婦人科の所在地、連絡先等の情報を購入者本人にご案内する

※ご本人が受診を希望する受診先医師への紹介の際も、上記に準じて行ってください。