よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 各臨床研究中核病院の活動報告及び特色紹介 (49 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62409.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第44回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

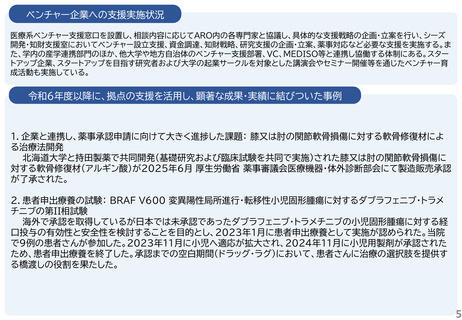

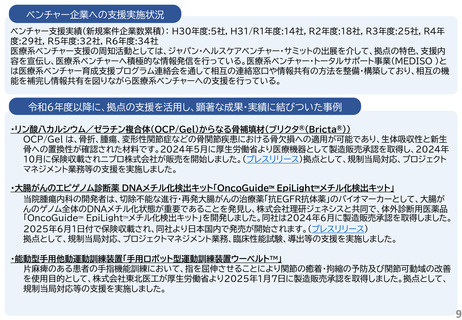

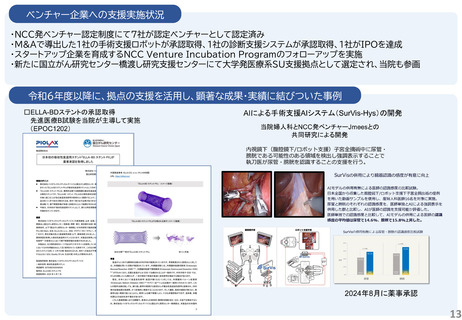

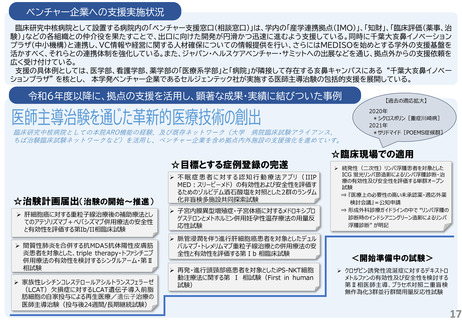

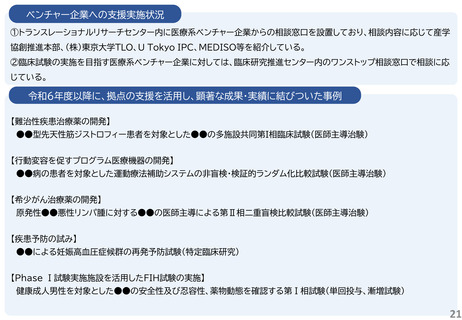

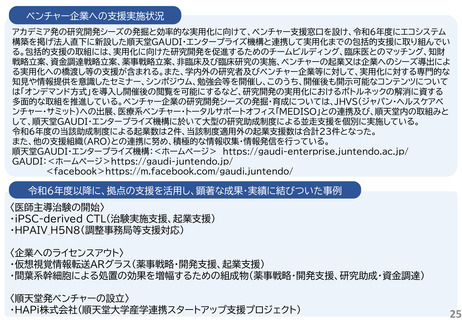

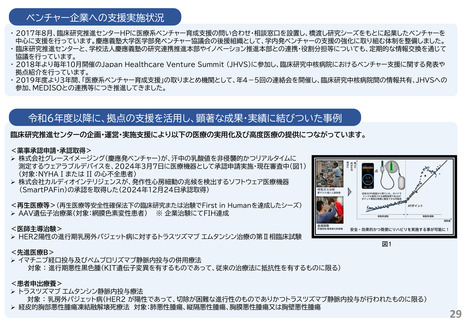

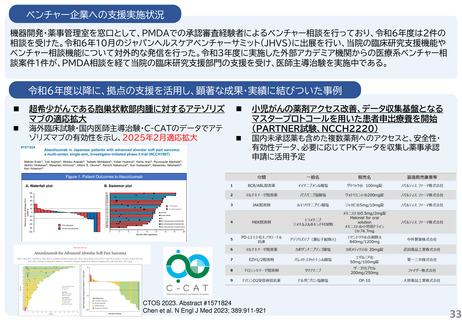

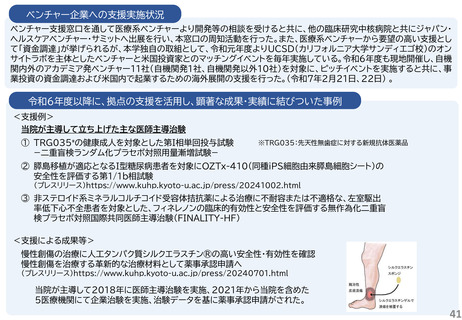

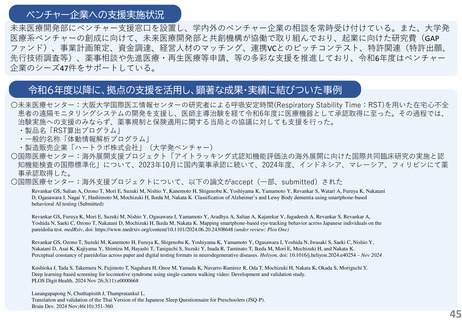

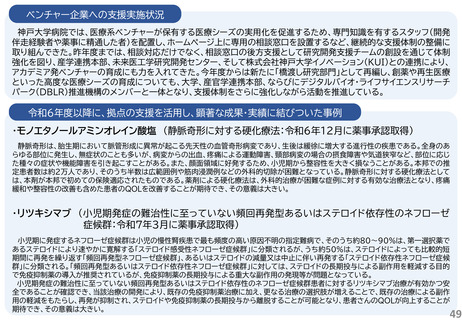

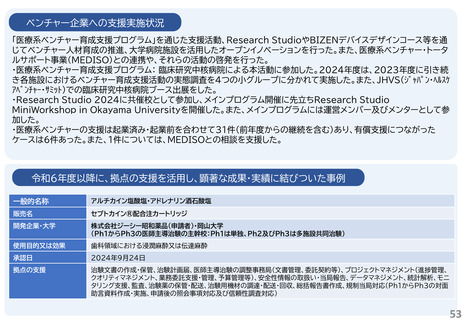

ベンチャー企業への支援実施状況

神戸大学病院では、医療系ベンチャーが保有する医療シーズの実用化を促進するため、専門知識を有するスタッフ(開発

伴走経験者や薬事に精通した者)を配置し、ホームページ上に専用の相談窓口を設置するなど、継続的な支援体制の整備に

取り組んできた。昨年度までは、相談対応だけでなく、相談窓口の後方支援として研究開発支援チームの創設を通じて体制

強化を図り、産学連携本部、未来医工学研究開発センター、そして株式会社神戸大学イノベーション(KUI)との連携により、

アカデミア発ベンチャーの育成にも力を入れてきた。今年度からは新たに「橋渡し研究部門」として再編し、創薬や再生医療

といった高度な医療シーズの育成についても、大学、産官学連携本部、ならびにデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチ

パーク(DBLR)推進機構のメンバーと一体となり、支援体制をさらに強化しながら活動を推進している。

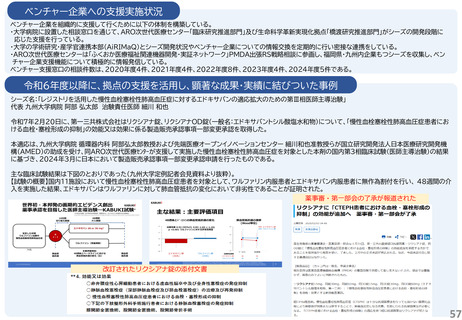

令和6年度以降に、拠点の支援を活用し、顕著な成果・実績に結びついた事例

・モノエタノールアミンオレイン酸塩 (静脈奇形に対する硬化療法:令和6年12月に薬事承認取得)

静脈奇形は、胎生期において脈管形成に異常が起こる先天性の血管奇形病変であり、生後は緩徐に増大する進行性の疾患である。全身のあ

らゆる部位に発生し、無症状のことも多いが、病変からの出血、疼痛による運動障害、頸部病変の場合の摂食障害や気道狭窄など、部位に応じ

た種々の症状や機能障害を引き起こすことがある。また、顔面領域に好発するため、小児期から整容性を大きく損なうことがある。本邦での推

定患者数は約2万人であり、そのうち半数は広範囲例や筋肉浸潤例などの外科的切除が困難となっている。静脈奇形に対する硬化療法として

は、本剤が本邦で初めての保険適応されたものである。薬剤による硬化療法は、外科的治療が困難な症例に対する有効な治療法となり、疼痛

緩和や整容性の改善も含めた患者のQOLを改善することが期待でき、その意義は大きい。

・リツキシマブ (小児期発症の難治性に至っていない頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ

症候群:令和7年3月に薬事承認取得)

小児期に発症するネフローゼ症候群は小児の慢性腎疾患で最も頻度の高い原因不明の指定難病で、そのうち約80~90%は、第一選択薬で

あるステロイドにより速やかに寛解する「ステロイド感受性ネフローゼ症候群」に分類されるが、うち約50%は、ステロイドによっても比較的短

期間に再発を繰り返す「頻回再発型ネフローゼ症候群」、あるいはステロイドの減量又は中止に伴い再発する「ステロイド依存性ネフローゼ症候

群」に分類される。「頻回再発型あるいはステロイド依存性ネフローゼ症候群」に対しては、ステロイドの長期投与による副作用を軽減する目的

で免疫抑制薬の導入が推奨されているが、免疫抑制薬の長期投与による重大な副作用の発現等が問題となっている。

小児期発症の難治性に至っていない頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群患者に対するリツキシマブ治療が有効かつ安

全であることが確認でき、当該治療の開発により、既存の免疫抑制薬治療に加え、更なる治療の選択肢が増えることで、既存の治療による副作

用の軽減をもたらし、再発が抑制され、ステロイドや免疫抑制薬の長期投与から離脱することが可能となり、患者さんのQOLが向上することが

期待でき、その意義は大きい。

49

神戸大学病院では、医療系ベンチャーが保有する医療シーズの実用化を促進するため、専門知識を有するスタッフ(開発

伴走経験者や薬事に精通した者)を配置し、ホームページ上に専用の相談窓口を設置するなど、継続的な支援体制の整備に

取り組んできた。昨年度までは、相談対応だけでなく、相談窓口の後方支援として研究開発支援チームの創設を通じて体制

強化を図り、産学連携本部、未来医工学研究開発センター、そして株式会社神戸大学イノベーション(KUI)との連携により、

アカデミア発ベンチャーの育成にも力を入れてきた。今年度からは新たに「橋渡し研究部門」として再編し、創薬や再生医療

といった高度な医療シーズの育成についても、大学、産官学連携本部、ならびにデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチ

パーク(DBLR)推進機構のメンバーと一体となり、支援体制をさらに強化しながら活動を推進している。

令和6年度以降に、拠点の支援を活用し、顕著な成果・実績に結びついた事例

・モノエタノールアミンオレイン酸塩 (静脈奇形に対する硬化療法:令和6年12月に薬事承認取得)

静脈奇形は、胎生期において脈管形成に異常が起こる先天性の血管奇形病変であり、生後は緩徐に増大する進行性の疾患である。全身のあ

らゆる部位に発生し、無症状のことも多いが、病変からの出血、疼痛による運動障害、頸部病変の場合の摂食障害や気道狭窄など、部位に応じ

た種々の症状や機能障害を引き起こすことがある。また、顔面領域に好発するため、小児期から整容性を大きく損なうことがある。本邦での推

定患者数は約2万人であり、そのうち半数は広範囲例や筋肉浸潤例などの外科的切除が困難となっている。静脈奇形に対する硬化療法として

は、本剤が本邦で初めての保険適応されたものである。薬剤による硬化療法は、外科的治療が困難な症例に対する有効な治療法となり、疼痛

緩和や整容性の改善も含めた患者のQOLを改善することが期待でき、その意義は大きい。

・リツキシマブ (小児期発症の難治性に至っていない頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ

症候群:令和7年3月に薬事承認取得)

小児期に発症するネフローゼ症候群は小児の慢性腎疾患で最も頻度の高い原因不明の指定難病で、そのうち約80~90%は、第一選択薬で

あるステロイドにより速やかに寛解する「ステロイド感受性ネフローゼ症候群」に分類されるが、うち約50%は、ステロイドによっても比較的短

期間に再発を繰り返す「頻回再発型ネフローゼ症候群」、あるいはステロイドの減量又は中止に伴い再発する「ステロイド依存性ネフローゼ症候

群」に分類される。「頻回再発型あるいはステロイド依存性ネフローゼ症候群」に対しては、ステロイドの長期投与による副作用を軽減する目的

で免疫抑制薬の導入が推奨されているが、免疫抑制薬の長期投与による重大な副作用の発現等が問題となっている。

小児期発症の難治性に至っていない頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群患者に対するリツキシマブ治療が有効かつ安

全であることが確認でき、当該治療の開発により、既存の免疫抑制薬治療に加え、更なる治療の選択肢が増えることで、既存の治療による副作

用の軽減をもたらし、再発が抑制され、ステロイドや免疫抑制薬の長期投与から離脱することが可能となり、患者さんのQOLが向上することが

期待でき、その意義は大きい。

49