入ー1 (171 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

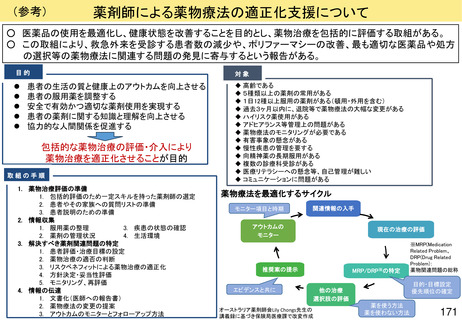

薬剤師による薬物療法の適正化支援について

○ 医薬品の使用を最適化し、健康状態を改善することを目的とし、薬物治療を包括的に評価する取組がある。

○ この取組により、救急外来を受診する患者数の減少や、ポリファーマシーの改善、最も適切な医薬品や処方

の選択等の薬物療法に関連する問題の発見に寄与するという報告がある。

目的

対象

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

◆ 高齢である

◆ 5種類以上の薬剤の常用がある

◆ 1日12種以上服用の薬剤がある(頓用・外用を含む)

◆ 過去3ヶ月以内に、退院等で薬物療法の大幅な変更がある

◆ ハイリスク薬使用がある

◆ アドヒアランス等管理上の問題がある

◆ 薬物療法のモニタリングが必要である

◆ 有害事象の懸念がある

◆ 慢性疾患の管理を要する

◆ 向精神薬の長期服用がある

◆ 複数の診療科受診がある

◆ 医療リテラシーへの懸念等、自己管理が難しい

◆ コミュニケーションに問題がある

患者の生活の質と健康上のアウトカムを向上させる

患者の服用薬を調整する

安全で有効かつ適切な薬剤使用を実現する

患者の薬剤に関する知識と理解を向上させる

協力的な人間関係を促進する

包括的な薬物治療の評価・介入により

薬物治療を適正化させることが目的

取組の手順

1. 薬物治療評価の準備

1. 包括的評価のため一定スキルを持った薬剤師の選定

2. 患者やその家族への質問リストの準備

3. 患者説明のための準備

2. 情報収集

1. 服用薬の整理

3. 疾患の状態の確認

2. 薬剤の管理状況

4. 生活環境

3. 解決すべき薬剤関連問題の特定

1. 患者評価・治療目標の設定

2. 薬物治療の適否の判断

3. リスクベネフィットによる薬物治療の適正化

4. 方針決定・妥当性評価

5. モニタリング、再評価

4. 情報の伝達

1. 文書化(医師への報告書)

2. 薬物療法の変更の提案

3. アウトカムのモニターとフォローアップ方法

薬物療法を最適化するサイクル

モニター項目と時期

関連情報の入手

アウトカムの

モニター

現在の治療の評価

推奨案の提示

エビデンスと共に

MRP/DRP※の特定

目的・目標設定

優先順位の確定

他の治療

選択肢の評価

オーストラリア薬剤師会Lily Chongs先生の

講義録に基づき保険局医療課で改変作成

※MRP(Medication

Related Problem、

DRP(Drug Related

Problem):

薬物関連問題の総称

薬を使う方法

薬を使わない方法

171