よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2】精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究報告書 (76 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度 障害者総合支援事業費補助金(障害者総合福祉推進事業)

精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書

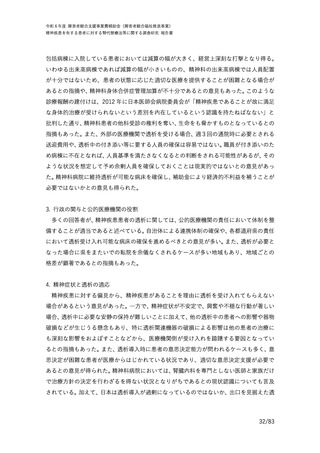

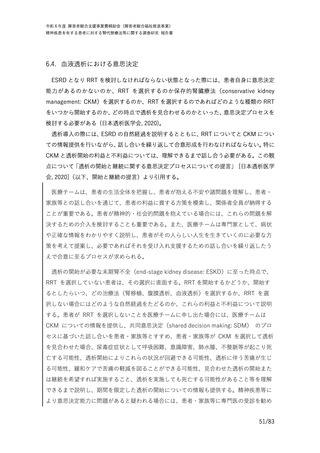

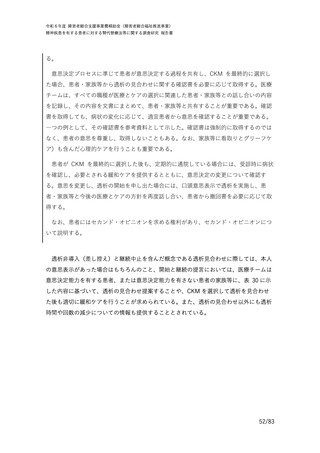

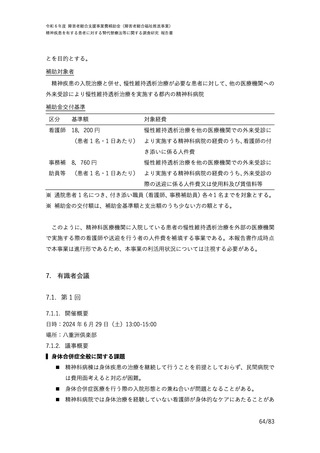

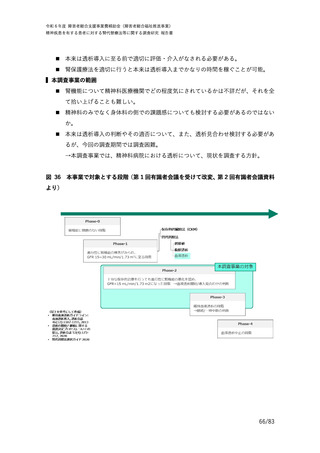

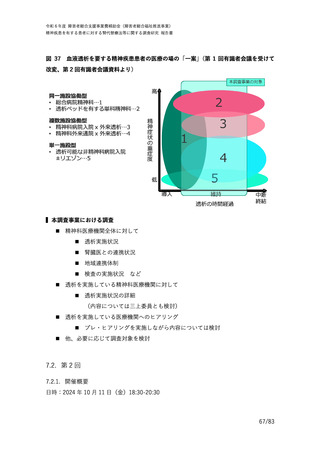

8.3. 意思決定支援

精神疾患患者における透析の開始・中止に関する意思決定は、生命に直結する選択であり、

精神症状の影響による意思決定能力の変動を踏まえた、丁寧な意思決定支援が不可欠であ

る。このような意思決定を行う場面では、単なる医療的判断にとどまらず、倫理的配慮を要

することが多い。そのため、臨床倫理支援体制の整備や、意思決定能力に関する評価指針の

策定も含めた議論が求められる。また、適切な意思決定支援を行っても患者本人による意思

決定ができない場合の対応についても検討しておく必要がある。

意思決定支援においては、適切な情報提供が必須であるが、単科精神科病院では腎臓医と

の連携が十分ではないことなどから、透析開始のメリット・デメリット、リスク、代替手段

などについて適切な情報提供が行えない場合がある。特に、精神科医が腎代替療法の詳細な

説明を行うことは難しく、このため患者が適切な判断を下すことができないケースがある

ものと推察される。

一部の患者は、透析を開始・継続することへの不安や、治療の必要性の理解が困難である

ことなどから、透析を拒否する場合がある。精神病床に入院して治療を行う場合であって、

透析等の医療を受けないことに伴う不利益が存在する場合において、精神保健福祉法に基

づく入院となるかについてはコンセンサスが得られているとは言い難く、今後さらなる検

討が望まれる。

本人の意思決定能力が失われている場合、医療チームや家族の意向により、過剰な医療の

提供や不適切な治療中止が行われることがないよう、

「透析の開始と継続に関する意思決定

プロセスについての提言」 [日本透析医学会, 2020]や、

「身寄りがない人の入院及び医療に

係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」 [山縣然太朗, 2019]等も参照し

つつ、適切な治療方針決定を行うべきである。現状我が国では、精神疾患の特性に配慮した

意思決定支援のあり方についての指針等は示されておらず、今後精神科医療関係者、透析医

療関係者、当事者、家族等を含む学際的な研究により、精神疾患患者の透析に関する意思決

定支援のあり方を検討することが望ましいと考えられる。

8.4. 多職種協働

本調査を通じて、人的・物的両面において既存のリソースをいかに活かすかという観点の

重要さが浮き彫りとなった。以下、医師、看護師、医師・看護師以外のコメディカル、介護・

福祉職という観点から、課題と提言をまとめる。

75/83

精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書

8.3. 意思決定支援

精神疾患患者における透析の開始・中止に関する意思決定は、生命に直結する選択であり、

精神症状の影響による意思決定能力の変動を踏まえた、丁寧な意思決定支援が不可欠であ

る。このような意思決定を行う場面では、単なる医療的判断にとどまらず、倫理的配慮を要

することが多い。そのため、臨床倫理支援体制の整備や、意思決定能力に関する評価指針の

策定も含めた議論が求められる。また、適切な意思決定支援を行っても患者本人による意思

決定ができない場合の対応についても検討しておく必要がある。

意思決定支援においては、適切な情報提供が必須であるが、単科精神科病院では腎臓医と

の連携が十分ではないことなどから、透析開始のメリット・デメリット、リスク、代替手段

などについて適切な情報提供が行えない場合がある。特に、精神科医が腎代替療法の詳細な

説明を行うことは難しく、このため患者が適切な判断を下すことができないケースがある

ものと推察される。

一部の患者は、透析を開始・継続することへの不安や、治療の必要性の理解が困難である

ことなどから、透析を拒否する場合がある。精神病床に入院して治療を行う場合であって、

透析等の医療を受けないことに伴う不利益が存在する場合において、精神保健福祉法に基

づく入院となるかについてはコンセンサスが得られているとは言い難く、今後さらなる検

討が望まれる。

本人の意思決定能力が失われている場合、医療チームや家族の意向により、過剰な医療の

提供や不適切な治療中止が行われることがないよう、

「透析の開始と継続に関する意思決定

プロセスについての提言」 [日本透析医学会, 2020]や、

「身寄りがない人の入院及び医療に

係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」 [山縣然太朗, 2019]等も参照し

つつ、適切な治療方針決定を行うべきである。現状我が国では、精神疾患の特性に配慮した

意思決定支援のあり方についての指針等は示されておらず、今後精神科医療関係者、透析医

療関係者、当事者、家族等を含む学際的な研究により、精神疾患患者の透析に関する意思決

定支援のあり方を検討することが望ましいと考えられる。

8.4. 多職種協働

本調査を通じて、人的・物的両面において既存のリソースをいかに活かすかという観点の

重要さが浮き彫りとなった。以下、医師、看護師、医師・看護師以外のコメディカル、介護・

福祉職という観点から、課題と提言をまとめる。

75/83