総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (51 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

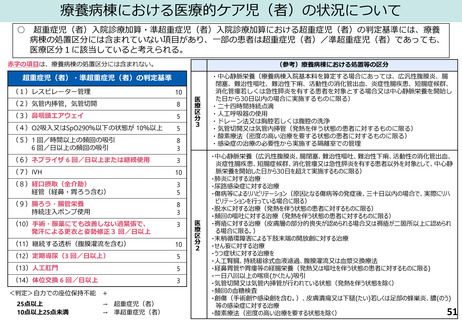

○ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算における超重症児(者)の判定基準には、療養

病棟の処置区分には含まれていない項目があり、一部の患者は超重症児(者)/準超重症児(者)であっても、

医療区分1に該当していると考えられる。

赤字の項目は、療養病棟の処置区分には含まれない。

(参考)療養病棟における処置等の区分

医

療

区

分

3

・中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸

閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、

消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始し

た日から30日以内の場合に実施するものに限る)

・二十四時間持続点滴

・人工呼吸器の使用

・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄

・気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)

・酸素療法(密度の高い治療を要する状態の患者に対するものに限る)

・感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理

医

療

区

分

2

・中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、

炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静

脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る)

・肺炎に対する治療

・尿路感染症に対する治療

・傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハ

ビリテーションを行っている場合に限る)

・脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)

・頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)

・褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められ

る場合に限る。)

・末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療

・せん妄に対する治療

・うつ症状に対する治療を

・人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法

・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対するものに限る)

・一日八回以上の喀痰(かくたん)吸引

・気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く)

・頻回の血糖検査

・創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿(たい)若しくは足部の蜂巣炎、膿(のう)

等の感染症に対する治療

・酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く)

超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準

(1)レスピレーター管理

10

(2)気管内挿管,気管切開

8

(3)鼻咽頭エアウェイ

5

(4)O2吸入又はSpO290%以下の状態が 10%以上

5

(5)1 回/時間以上の頻回の吸引

6 回/日以上の頻回の吸引

8

3

(6)ネブライザ 6 回/日以上または継続使用

3

(7)IVH

10

(8)経口摂取(全介助)

経管(経鼻・胃ろう含む)

3

5

(9)腸ろう・腸管栄養

持続注入ポンプ使用

8

3

(10)手術・服薬にても改善しない過緊張で、

発汗による更衣と姿勢修正3 回/日以上

3

(11)継続する透析(腹膜灌流を含む)

10

(12)定期導尿(3 回/日以上)

5

(13)人工肛門

5

(14)体位交換 6 回/日以上

3

<判定>自力での座位保持不能 +

25点以上

10点以上25点未満

→ 超重症児(者)

→ 準超重症児(者)

51