【資料1】精神疾患に係る医療提供体制について(その2) (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63129.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第9回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

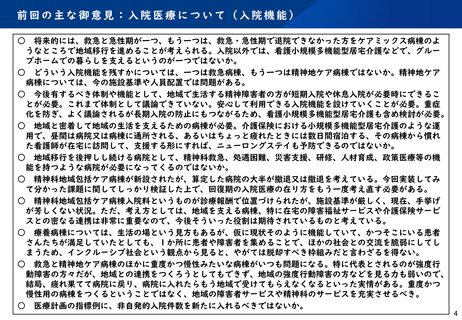

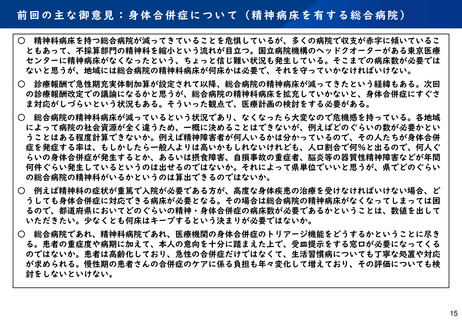

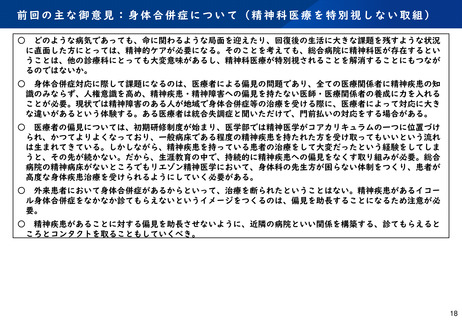

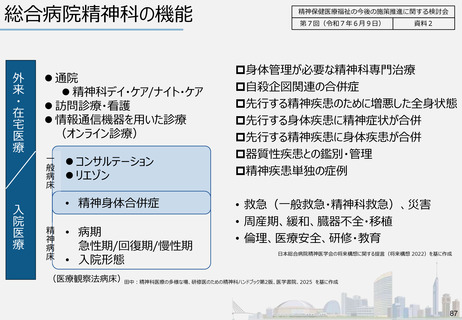

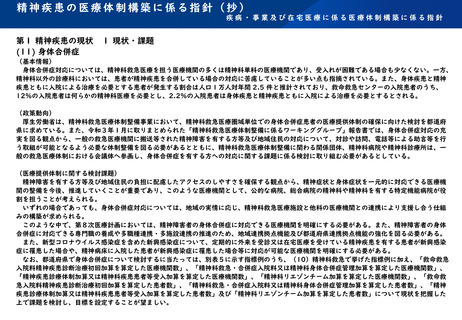

○ どのような病気であっても、命に関わるような局面を迎えたり、回復後の生活に大きな課題を残すような状況

に直面した方にとっては、精神的ケアが必要になる。そのことを考えても、総合病院に精神科医が存在するとい

うことは、他の診療科にとっても大変意味があるし、精神科医療が特別視されることを解消することにもつなが

るのではないか。

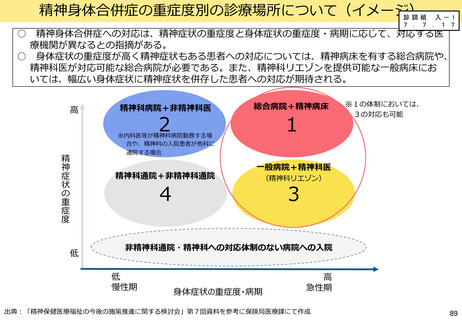

○ 身体合併症対応に際して課題になるのは、医療者による偏見の問題であり、全ての医療関係者に精神疾患の知

識のみならず、人権意識を高め、精神疾患・精神障害への偏見を持たない医師・医療関係者の養成に力を入れる

ことが必要。現状では精神障害のある人が地域で身体合併症等の治療を受ける際に、医療者によって対応に大き

な違いがあるという体験する。ある医療者は統合失調症と聞いただけで、門前払いの対応をする場合がある。

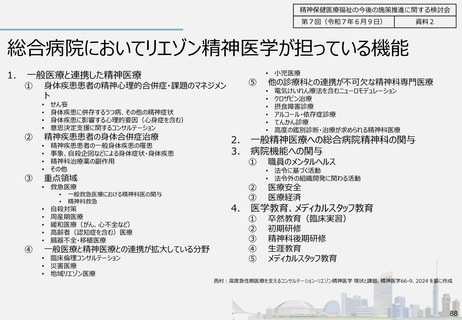

○ 医療者の偏見については、初期研修制度が始まり、医学部では精神医学がコアカリキュラムの一つに位置づけ

られ、かつてよりよくなっており、一般病床である程度の精神疾患を持たれた方を受け取ってもいいという流れ

は生まれてきている。しかしながら、精神疾患を持っている患者の治療をして大変だったという経験をしてしま

うと、その先が続かない。だから、生涯教育の中で、持続的に精神疾患への偏見をなくす取り組みが必要。総合

病院の精神病床がないところでもリエゾン精神医学において、身体科の先生方が困らない体制をつくり、患者が

高度な身体疾患治療を受けられるようにしていく必要がある。

○ 外来患者において身体合併症があるからといって、治療を断られたということはない。精神疾患があるイコー

ル身体合併症をなかなか診てもらえないというイメージをつくるのは、偏見を助長することになるため注意が必

要。

○ 精神疾患があることに対する偏見を助長させないように、近隣の病院といい関係を構築する、診てもらえると

ころとコンタクトを取ることもしていくべき。

18