よむ、つかう、まなぶ。

福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (36 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4. 疾患別のポイント

4.1

脳血管疾患

4.1.1 脳血管疾患の概要・特徴

・ 脳血管疾患とは、脳の動脈の異常を原因とする病気の総称で、そのうち最もよく知られているのが

脳血管障害です。脳血管障害は、脳の血管が詰まって生じる虚血性脳血管障害

(脳梗塞、一過性脳

虚血発作)

と、脳の血管が破れて出血することで生じる出血性脳血管障害

(くも膜下出血、脳出血)

の二つに分類されます。

・ 脳血管障害を発症すると、運動麻痺や感覚麻痺、摂食・嚥下障害、言語障害

(失語症・構音障害)

、高

次脳機能障害、血管性認知症等の後遺症を伴う場合も多いため、介護が必要となる原因の第2位

となっています。

・ また、脳血管障害は再発するリスクが高く、再発率は発症後1年以内で5%、10年以内で約50%と

されています。再発すると運動麻痺等の後遺症が悪化し、より多くの介助が必要となる可能性が

高いため、再発を予防することが重要です。

・ 背景疾患としては、高血圧症、糖尿病、動脈硬化症、高脂血症などが挙げられ、

これらは再発の危険

因子でもあるため、継続的な治療が必要です。発症からの経過、今後の医療の関わりについて主

治医や介護支援専門員から情報を得ることが大切です。

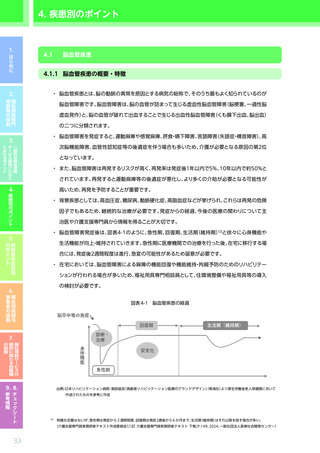

10と徐々に心身機能や

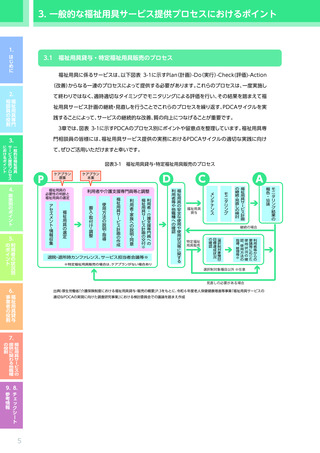

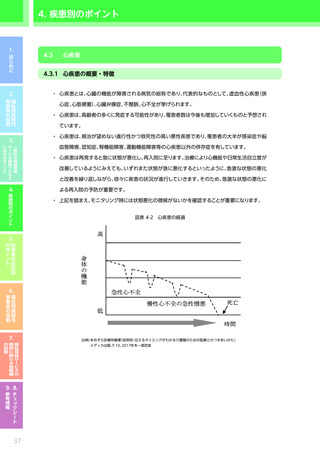

・ 脳血管障害発症後は、図表4-1のように、急性期、回復期、生活期

(維持期)

生活機能が向上・維持されていきます。急性期に医療機関での治療を行った後、在宅に移行する場

合には、発症後2週間程度は進行、急変の可能性があるため留意が必要です。

・ 在宅においては、脳血管障害による麻痺の機能回復や機能維持・拘縮予防のためのリハビリテー

ションが行われる場合が多いため、福祉用具専門相談員として、住環境整備や福祉用具等の導入

の検討が必要です。

図表 4-1

脳血管疾患の経過

出典)

日本リハビリテーション病院・施設協会「高齢者リハビリテーション医療のグランドデザイン」

(青海社)

より厚生労働省老人保健課において

作成されたものを参考に作成

明確な定義はないが、急性期は発症から2週間程度、回復期は発症2週後から6か月まで、

生活期

(維持期)

はそれ以降を指す場合が多い。

10

(介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会「八訂 介護支援専門員実務研修テキスト 下巻」

P.149、

2024、

一般社団法人長寿社会開発センター)

33

4.1

脳血管疾患

4.1.1 脳血管疾患の概要・特徴

・ 脳血管疾患とは、脳の動脈の異常を原因とする病気の総称で、そのうち最もよく知られているのが

脳血管障害です。脳血管障害は、脳の血管が詰まって生じる虚血性脳血管障害

(脳梗塞、一過性脳

虚血発作)

と、脳の血管が破れて出血することで生じる出血性脳血管障害

(くも膜下出血、脳出血)

の二つに分類されます。

・ 脳血管障害を発症すると、運動麻痺や感覚麻痺、摂食・嚥下障害、言語障害

(失語症・構音障害)

、高

次脳機能障害、血管性認知症等の後遺症を伴う場合も多いため、介護が必要となる原因の第2位

となっています。

・ また、脳血管障害は再発するリスクが高く、再発率は発症後1年以内で5%、10年以内で約50%と

されています。再発すると運動麻痺等の後遺症が悪化し、より多くの介助が必要となる可能性が

高いため、再発を予防することが重要です。

・ 背景疾患としては、高血圧症、糖尿病、動脈硬化症、高脂血症などが挙げられ、

これらは再発の危険

因子でもあるため、継続的な治療が必要です。発症からの経過、今後の医療の関わりについて主

治医や介護支援専門員から情報を得ることが大切です。

10と徐々に心身機能や

・ 脳血管障害発症後は、図表4-1のように、急性期、回復期、生活期

(維持期)

生活機能が向上・維持されていきます。急性期に医療機関での治療を行った後、在宅に移行する場

合には、発症後2週間程度は進行、急変の可能性があるため留意が必要です。

・ 在宅においては、脳血管障害による麻痺の機能回復や機能維持・拘縮予防のためのリハビリテー

ションが行われる場合が多いため、福祉用具専門相談員として、住環境整備や福祉用具等の導入

の検討が必要です。

図表 4-1

脳血管疾患の経過

出典)

日本リハビリテーション病院・施設協会「高齢者リハビリテーション医療のグランドデザイン」

(青海社)

より厚生労働省老人保健課において

作成されたものを参考に作成

明確な定義はないが、急性期は発症から2週間程度、回復期は発症2週後から6か月まで、

生活期

(維持期)

はそれ以降を指す場合が多い。

10

(介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会「八訂 介護支援専門員実務研修テキスト 下巻」

P.149、

2024、

一般社団法人長寿社会開発センター)

33