よむ、つかう、まなぶ。

福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (22 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

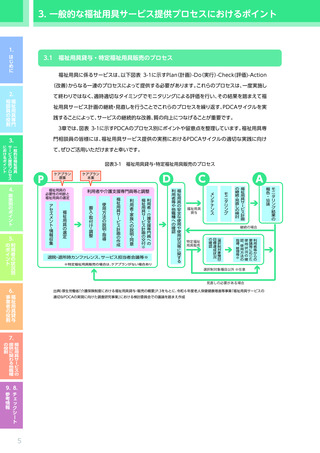

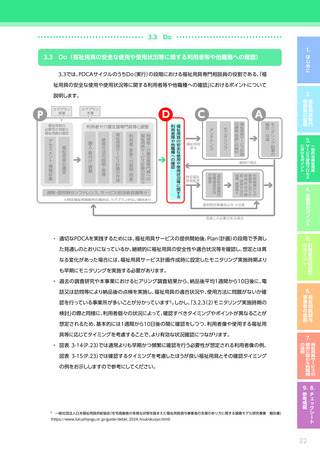

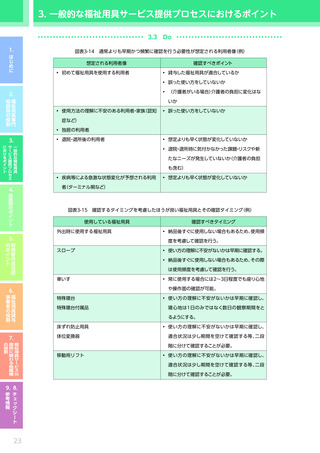

3. 一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおけるポイント

3.2

Plan

3.2.4 利用者・家族への説明・同意、利用者・介護支援専門員への福祉用具サービス計画の交付

・ 作成した福祉用具サービス計画は、利用者又は家族に対して内容を説明し同意を得るとともに、利

用者及び介護支援専門員に対して交付しなければなりません。

・ 利用者や家族が福祉用具サービス計画に記載された利用目標や留意事項等を十分に理解し、福

祉用具を適切に利用することは、利用者の日常生活における活動範囲を広げ、その有する能力の

維持向上が図られることとなり、利用目標の達成につながります。

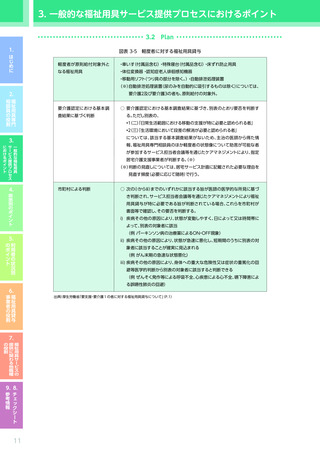

・ 利用者や家族に対して説明する際の主なポイントは、図表3-13に示すとおりです。

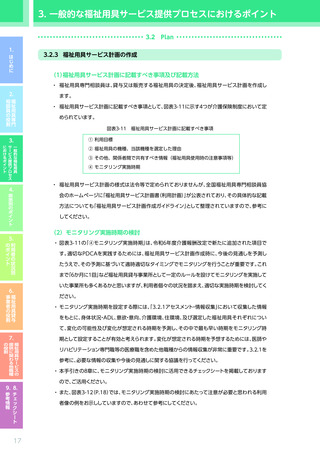

図表3-13

利用者や家族に対して説明する際の主なポイント

・ 利用者や家族が福祉用具を活用した生活をイメージできるように、

「利用目標」

を具体的に説明する。

(福祉用具の利用によって、

どのような自立した生活が行えるようになるかを、分かりやすい言葉で説

明する。)

・ 利用者本人の希望や心身の状況、自宅等の利用環境等を踏まえて、適切な福祉用具を選んだことを理

解できるよう、選定理由を具体的に分かりやすく説明する。

・ 誤った利用方法による事故等を防ぐため、利用にあたって特に留意してほしい点について具体的に分

かりやすく説明する。

・ 計画に記載している福祉用具については、サ ービス提供後も適宜適切な時期に利用状況の確認を行

い、状態像等の変化に合わせて見直し

(利用終了、変更 、追加等)

を行うことで、より質の高い生活を送

れるように支援していくことを説明する。

・ 福祉用具の利用開始後、気になること

(福祉用具の不具合、身体状況や生活環境の変化等)

が生じた場

合は、すぐに連絡してほしい旨を説明する。

▶その際、疾病や身体状況、家族等の状況を踏まえ、適切な連絡先を伝える。

(例:認知症をもつ利用者の場合、連絡先が複数に分かれていると混乱する可能性があるため、介

護支援専門員に集約する、等)

出典)

福祉用具サービス計画作成ガイドライン(平成26年3月:一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会)

を参考に作成

・ また、介護支援専門員以外の他職種に対する福祉用具サービス計画の交付は義務付けられてい

ませんが、適切なPDCAを実践するためには、他職種に対しても福祉用具サービス計画の内容を

共有し、福祉用具の利用目標や、今後変化が想定される時期及び変化が生じた際に必要な対応等

を予め相談しておくことが有益です。

・ 特に、訪問介護等の他サービス担当者が福祉用具を操作することが想定される場合には、事故、

ヒ

ヤリ・ハット等を防ぐため、使用にあたっての留意事項や点検のポイント等を共有しておくようにし

ましょう。

19

3.2

Plan

3.2.4 利用者・家族への説明・同意、利用者・介護支援専門員への福祉用具サービス計画の交付

・ 作成した福祉用具サービス計画は、利用者又は家族に対して内容を説明し同意を得るとともに、利

用者及び介護支援専門員に対して交付しなければなりません。

・ 利用者や家族が福祉用具サービス計画に記載された利用目標や留意事項等を十分に理解し、福

祉用具を適切に利用することは、利用者の日常生活における活動範囲を広げ、その有する能力の

維持向上が図られることとなり、利用目標の達成につながります。

・ 利用者や家族に対して説明する際の主なポイントは、図表3-13に示すとおりです。

図表3-13

利用者や家族に対して説明する際の主なポイント

・ 利用者や家族が福祉用具を活用した生活をイメージできるように、

「利用目標」

を具体的に説明する。

(福祉用具の利用によって、

どのような自立した生活が行えるようになるかを、分かりやすい言葉で説

明する。)

・ 利用者本人の希望や心身の状況、自宅等の利用環境等を踏まえて、適切な福祉用具を選んだことを理

解できるよう、選定理由を具体的に分かりやすく説明する。

・ 誤った利用方法による事故等を防ぐため、利用にあたって特に留意してほしい点について具体的に分

かりやすく説明する。

・ 計画に記載している福祉用具については、サ ービス提供後も適宜適切な時期に利用状況の確認を行

い、状態像等の変化に合わせて見直し

(利用終了、変更 、追加等)

を行うことで、より質の高い生活を送

れるように支援していくことを説明する。

・ 福祉用具の利用開始後、気になること

(福祉用具の不具合、身体状況や生活環境の変化等)

が生じた場

合は、すぐに連絡してほしい旨を説明する。

▶その際、疾病や身体状況、家族等の状況を踏まえ、適切な連絡先を伝える。

(例:認知症をもつ利用者の場合、連絡先が複数に分かれていると混乱する可能性があるため、介

護支援専門員に集約する、等)

出典)

福祉用具サービス計画作成ガイドライン(平成26年3月:一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会)

を参考に作成

・ また、介護支援専門員以外の他職種に対する福祉用具サービス計画の交付は義務付けられてい

ませんが、適切なPDCAを実践するためには、他職種に対しても福祉用具サービス計画の内容を

共有し、福祉用具の利用目標や、今後変化が想定される時期及び変化が生じた際に必要な対応等

を予め相談しておくことが有益です。

・ 特に、訪問介護等の他サービス担当者が福祉用具を操作することが想定される場合には、事故、

ヒ

ヤリ・ハット等を防ぐため、使用にあたっての留意事項や点検のポイント等を共有しておくようにし

ましょう。

19