よむ、つかう、まなぶ。

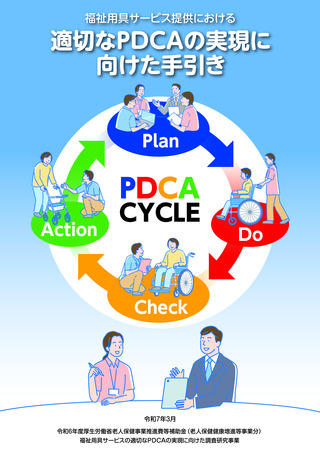

福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き (18 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き(7/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

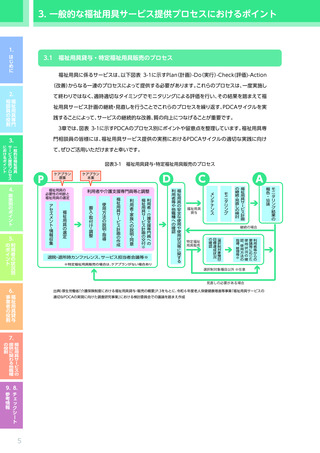

3. 一般的な福祉用具サービス提供プロセスにおけるポイント

3.2

Plan

~コラム~

選択制対象種目の利用者への対応のポイント

選択制対象種目の提供にあたっては、医師や専門職との協議のうえ、利用者の選択に必要な情報提供を行うこ

とが重要です。その際には、制度の内容や貸与と販売それぞれのメリット・デメリットを簡潔に整理したチラシ等

を作成し、利用者に配布する等の取組も有効です。

また、利用者等への説明は福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が行うこととされているため、

どちらが説

明するのか、事前に役割分担を明確にしておくことも重要です。実際の現場においては、以下のような例が挙げ

られました。

•

サービス担当者会議の場で介護支援専門員と福祉用具専門相談員が一緒に説明する。

•

福祉用具専門相談員がモニタリングの際に説明する。

•

介護支援専門員が利用者宅訪問時に説明する。

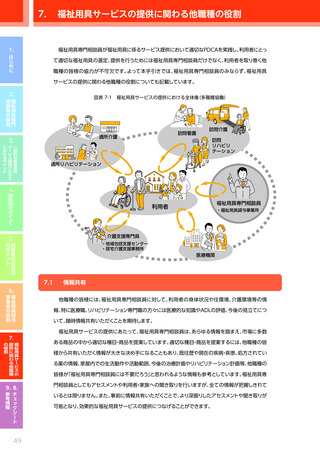

(3)他職種との連携

・ 福祉用具の選定・提案にあたっても、他職種との連携を行うことが有益です。サービス担当者会議

以外の連携の機会としては、図表 3-9のような例が挙げられます。

・ また、

(1)

でご紹介した

「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」

は、福祉用具専門相談員

だけでなく、介護支援専門員をはじめとした他職種と認識を共有するためにもご活用いただけま

す。サービス担当者会議等の各職種との協議の際などにご活用ください。

図表3-9

福祉用具の選定・提案にあたっての他職種との連携の例

・ 退院・退所前の家屋調査に同行し、

リハビリテーション専門職と協働して福祉用具の選定や設置位置

の調整等を行う。

・ 退院・退所前に実際に選定した商品を持参し、試用していただくことで、多職種で適合状況を確認す

るとともに、在宅への円滑な移行を支援する。

15

3.2

Plan

~コラム~

選択制対象種目の利用者への対応のポイント

選択制対象種目の提供にあたっては、医師や専門職との協議のうえ、利用者の選択に必要な情報提供を行うこ

とが重要です。その際には、制度の内容や貸与と販売それぞれのメリット・デメリットを簡潔に整理したチラシ等

を作成し、利用者に配布する等の取組も有効です。

また、利用者等への説明は福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が行うこととされているため、

どちらが説

明するのか、事前に役割分担を明確にしておくことも重要です。実際の現場においては、以下のような例が挙げ

られました。

•

サービス担当者会議の場で介護支援専門員と福祉用具専門相談員が一緒に説明する。

•

福祉用具専門相談員がモニタリングの際に説明する。

•

介護支援専門員が利用者宅訪問時に説明する。

(3)他職種との連携

・ 福祉用具の選定・提案にあたっても、他職種との連携を行うことが有益です。サービス担当者会議

以外の連携の機会としては、図表 3-9のような例が挙げられます。

・ また、

(1)

でご紹介した

「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」

は、福祉用具専門相談員

だけでなく、介護支援専門員をはじめとした他職種と認識を共有するためにもご活用いただけま

す。サービス担当者会議等の各職種との協議の際などにご活用ください。

図表3-9

福祉用具の選定・提案にあたっての他職種との連携の例

・ 退院・退所前の家屋調査に同行し、

リハビリテーション専門職と協働して福祉用具の選定や設置位置

の調整等を行う。

・ 退院・退所前に実際に選定した商品を持参し、試用していただくことで、多職種で適合状況を確認す

るとともに、在宅への円滑な移行を支援する。

15