よむ、つかう、まなぶ。

入ー1 (70 ページ)

出典

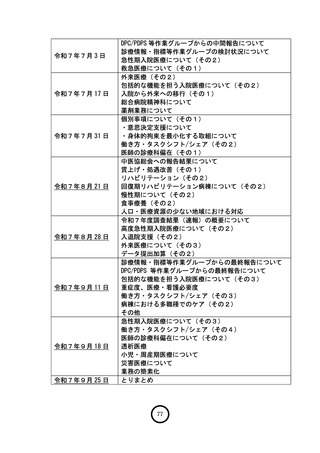

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

のではないかとの意見があった。

○ 提出されたデータについては、施設基準の届出等における医療機関の負担軽減

といった観点からも活用しうるのではないかとの意見があった。

○ 外来データ提出加算については、医療の標準化において重要であり、積極的に

データを収集すべきではないかとの意見があった。

○ また、収集されたデータについては、医療機関のベンチマークや、データを用

いた医療の質の評価への活用も含めて検討すべきではないかとの意見があった。

17-11.透析医療について

(別添資料⑤ P133~P141)

○ 慢性維持透析患者数はピークアウトし、減少傾向になっており、高齢化が進ん

でいる。また、腹膜透析患者数は 10,585 人で増加傾向だが、新規導入患者数

は 2,350 人で 2019 年のピークから減少し、直近は横ばいである。

○ 日本では諸外国に比して腎代替療法のうち血液透析患者の割合が高い。

○ 血液透析の提供体制について、災害対策は国や地方自治体と日本透析医会が連

携して取組を進めているところ、各医療機関の災害対策の取組状況にはばらつ

きがみられる。また、災害時情報ネットワークの等への登録や自治体等との連

携体制を確保していると回答した医療機関は 76.1%であった。

○ シャント閉塞等のシャントトラブルは発生頻度が高いが、5.9%の医療機関が事

前に連携していない医療機関に紹介していた。

○ 血液透析を実施する医療機関のうち、腹膜透析の導入や診療等を実施している

医療機関は 19.5%であり、腹膜透析を自院で実施していない医療機関は 77.1%

であった。腹膜透析を導入したことがない又は現在、腹膜透析患者を診療して

いない理由として、対象となる患者がいない(59.5%)が最多で、緊急時や入

院時のバックアップ体制に不安があるといった意見があった。

○ 全ての患者に対し、腎代替療法の3つの選択肢を提示している医療機関は

51.2%であり、情報提供の取組をしていない医療機関が 35.6%であり、通院困難

な患者に対する対応として、腹膜透析の導入を含めた在宅医療への案内は 5.4%

であった。また、緩和ケアに関する取組について、医療用麻薬を用いた疼痛緩

和を実施している医療機関は 32.2%、緩和ケアを実施している医療機関は

17.6%であった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 慢性維持透析を行った場合2及び3の算定回数は減少傾向であり、人工腎臓全

体の 2.1%であることから、透析用監視装置の台数や透析用監視装置一台当たり

の患者数による評価方法を見直してはどうかという意見があった。

○ シャントトラブルに対する取組として、治療施設と事前に連携していないと患

者への不利益が大きいことから、事前に連携することを促す評価方法を検討し

てはどうかという意見があった。

70

○ 提出されたデータについては、施設基準の届出等における医療機関の負担軽減

といった観点からも活用しうるのではないかとの意見があった。

○ 外来データ提出加算については、医療の標準化において重要であり、積極的に

データを収集すべきではないかとの意見があった。

○ また、収集されたデータについては、医療機関のベンチマークや、データを用

いた医療の質の評価への活用も含めて検討すべきではないかとの意見があった。

17-11.透析医療について

(別添資料⑤ P133~P141)

○ 慢性維持透析患者数はピークアウトし、減少傾向になっており、高齢化が進ん

でいる。また、腹膜透析患者数は 10,585 人で増加傾向だが、新規導入患者数

は 2,350 人で 2019 年のピークから減少し、直近は横ばいである。

○ 日本では諸外国に比して腎代替療法のうち血液透析患者の割合が高い。

○ 血液透析の提供体制について、災害対策は国や地方自治体と日本透析医会が連

携して取組を進めているところ、各医療機関の災害対策の取組状況にはばらつ

きがみられる。また、災害時情報ネットワークの等への登録や自治体等との連

携体制を確保していると回答した医療機関は 76.1%であった。

○ シャント閉塞等のシャントトラブルは発生頻度が高いが、5.9%の医療機関が事

前に連携していない医療機関に紹介していた。

○ 血液透析を実施する医療機関のうち、腹膜透析の導入や診療等を実施している

医療機関は 19.5%であり、腹膜透析を自院で実施していない医療機関は 77.1%

であった。腹膜透析を導入したことがない又は現在、腹膜透析患者を診療して

いない理由として、対象となる患者がいない(59.5%)が最多で、緊急時や入

院時のバックアップ体制に不安があるといった意見があった。

○ 全ての患者に対し、腎代替療法の3つの選択肢を提示している医療機関は

51.2%であり、情報提供の取組をしていない医療機関が 35.6%であり、通院困難

な患者に対する対応として、腹膜透析の導入を含めた在宅医療への案内は 5.4%

であった。また、緩和ケアに関する取組について、医療用麻薬を用いた疼痛緩

和を実施している医療機関は 32.2%、緩和ケアを実施している医療機関は

17.6%であった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 慢性維持透析を行った場合2及び3の算定回数は減少傾向であり、人工腎臓全

体の 2.1%であることから、透析用監視装置の台数や透析用監視装置一台当たり

の患者数による評価方法を見直してはどうかという意見があった。

○ シャントトラブルに対する取組として、治療施設と事前に連携していないと患

者への不利益が大きいことから、事前に連携することを促す評価方法を検討し

てはどうかという意見があった。

70