よむ、つかう、まなぶ。

入ー1 (61 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |

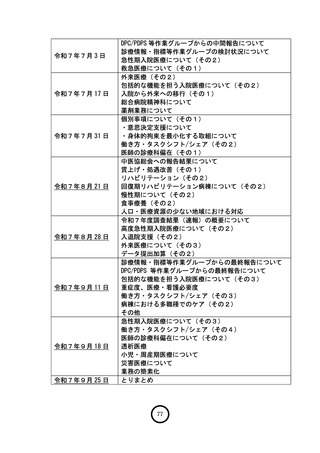

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○

○

○

○

身体的拘束が減少しているのだとすれば、もう少し評価を厳格化することもあ

り得るのではないかとの意見があった。

クリップセンサーは完全な拘束ではなく、動けば勝手に外れるものが多く、通

常の抑制とは少し性質が異なる。うまく活用することで、患者が完全に縛りつ

けられるといった環境から解放されるということを考慮していくことも必要な

のではないか。ただ、今回は身体的拘束最小化の基準が通則と位置づけられ、

取組が始まった直後であるため、今後の変化を見ることが重要ではないかとの

意見があった。

ICT や AI の活用で拘束を減らすことを評価するようなプラスの評価も重要では

ないか。取組をインセンティブとして活用するのがよいのではないかとの意見

があった。

病棟では、認知症等に関する評価様式が多く、実際の対策の検討に十分な時間

が確保されていないのではないかとの意見があった。

活動の裏返しでもあるので、転倒・転落はある程度するものという考えが必要

であり、骨折予防やインフォームド・コンセントの取組も必要ではないか。ラ

イン・チューブ類の自己抜去防止について、治療室は急性期であることからや

むを得ないものの、療養病棟等における継続的な身体的拘束とはどのような状

況なのか深堀りする必要があるのではないかとの意見があった。

17-3.栄養管理体制について (別添資料⑤ P33~P36)

○ 令和6年度改定で導入した低栄養評価の GLIM 基準の活用状況は、地域包括医

療病棟が 100%と最も高く、特定機能病院が 40.4%と最も低かった。GLIM 基準

の導入により、多職種連携が進んだという回答が約5割だった。

○ 入院時に低栄養リスクを有する患者は、急性期一般で約4割、地域包括医療病

棟などでは約8割だった。

○ 入院時に GLIM 基準による低栄養(重度・中等度)に該当する患者は、地域包

括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟等で約3割だった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 地域包括医療病棟で低栄養リスクの患者が多いのは、管理栄養士が病棟配置さ

れて、的確に栄養スクリーニングが行えているという結果ではないかとの意見

があった。

○ 低栄養リスクだけではなく、GLIM 基準で低栄養と判定された患者の状況につい

ても示せないかとの指摘があった。

17-4.リハビリテーションについて (別添資料⑤ P37~P50)

○ 入院中のリハビリテーションには、身体機能の回復や廃用症候群の予防だけで

なく、退院後の生活を見据えた生活機能の回復のための介入が求められる。

61

○

○

○

身体的拘束が減少しているのだとすれば、もう少し評価を厳格化することもあ

り得るのではないかとの意見があった。

クリップセンサーは完全な拘束ではなく、動けば勝手に外れるものが多く、通

常の抑制とは少し性質が異なる。うまく活用することで、患者が完全に縛りつ

けられるといった環境から解放されるということを考慮していくことも必要な

のではないか。ただ、今回は身体的拘束最小化の基準が通則と位置づけられ、

取組が始まった直後であるため、今後の変化を見ることが重要ではないかとの

意見があった。

ICT や AI の活用で拘束を減らすことを評価するようなプラスの評価も重要では

ないか。取組をインセンティブとして活用するのがよいのではないかとの意見

があった。

病棟では、認知症等に関する評価様式が多く、実際の対策の検討に十分な時間

が確保されていないのではないかとの意見があった。

活動の裏返しでもあるので、転倒・転落はある程度するものという考えが必要

であり、骨折予防やインフォームド・コンセントの取組も必要ではないか。ラ

イン・チューブ類の自己抜去防止について、治療室は急性期であることからや

むを得ないものの、療養病棟等における継続的な身体的拘束とはどのような状

況なのか深堀りする必要があるのではないかとの意見があった。

17-3.栄養管理体制について (別添資料⑤ P33~P36)

○ 令和6年度改定で導入した低栄養評価の GLIM 基準の活用状況は、地域包括医

療病棟が 100%と最も高く、特定機能病院が 40.4%と最も低かった。GLIM 基準

の導入により、多職種連携が進んだという回答が約5割だった。

○ 入院時に低栄養リスクを有する患者は、急性期一般で約4割、地域包括医療病

棟などでは約8割だった。

○ 入院時に GLIM 基準による低栄養(重度・中等度)に該当する患者は、地域包

括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟等で約3割だった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 地域包括医療病棟で低栄養リスクの患者が多いのは、管理栄養士が病棟配置さ

れて、的確に栄養スクリーニングが行えているという結果ではないかとの意見

があった。

○ 低栄養リスクだけではなく、GLIM 基準で低栄養と判定された患者の状況につい

ても示せないかとの指摘があった。

17-4.リハビリテーションについて (別添資料⑤ P37~P50)

○ 入院中のリハビリテーションには、身体機能の回復や廃用症候群の予防だけで

なく、退院後の生活を見据えた生活機能の回復のための介入が求められる。

61