よむ、つかう、まなぶ。

入ー1 (33 ページ)

出典

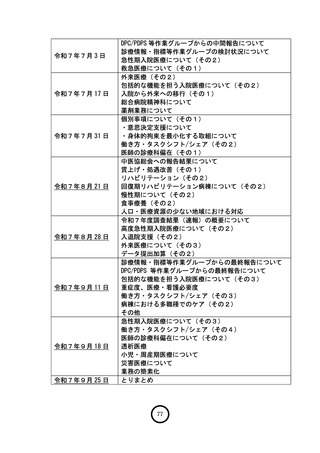

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○ 日々のデータが蓄積されることが日々の評価や分析につながる。国際的にみて

も、患者像を表すデータなくして患者像の評価はできないのではないか。令和

2年度の診療報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、

より正確な評価となった。患者像が複雑化していくなかで、重症度、医療・看

護必要度A・B・C項目全体で患者像を表現できると考えられ、必要なケアを

評価していくためのリアルワールドデータとしてB項目の有用性があるのでな

いかとの意見があった。B項目に代わる指標がないのであれば、引き続きB項

目の測定が必要であるとの意見があった。

○ 令和6年度診療報酬改定以前はA項目が低くなっても、B項目の点数で重症度、

医療・看護必要度を評価できていた。内科ではB項目の点数が高くなっており、

内科系診療の重症度、医療・看護必要度は、A・C項目で測れるのであればよ

いが、難しければ、ある程度急性期にふさわしい患者像であることを入院時に

絞ったうえで、B項目の活用が可能なのではないかとの意見があった。

○ B項目については、要介護度が高いと高い点数で変化しない傾向や、A項目と

同じ方向へ動く傾向がみられており、一定の要件に該当した場合は測定を省略

するといった負担軽減策は検討しうるのではないかとの意見があった。

○ 内科系症例の診療を評価する方法として、緊急入院等を評価することは効果が

あると考えられるものの、指標が煩雑になりすぎないよう、病院の負担や予見

可能性の観点を踏まえ、技術的な課題について詳細に検討すべきとの意見があ

った。

8. 救急医療について(別添資料③ P2~P27)

○ 令和6年中の救急自動車による救急出動件数、搬送人員は、集計を開始した昭

和 38 年以降、最多となった。年齢区分別の搬送人員と構成比の推移をみると、

「高齢者」が増加している。

○ 令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間は、全国平均で約 10.0 分で

あった。また、救急自動車による病院収容所要時間は、全国平均で約 45.6 分

であった。新型コロナウイルス感染症の発生前の令和元年と比べ、現場到着所

要時間は約 1.3 分、病院収容所要時間は約 6.1 分それぞれ延伸している。

8-1.救急搬送に関する評価について(別添資料③ P6~P15)

○ 救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救

急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件未満であるため」

「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関が

緊急自動車を保有していないため」等が多かった。

○ 令和6年 10 月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんど

の医療機関において少数であった。

○ 第二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の 25%以上が転院搬送で受

33

も、患者像を表すデータなくして患者像の評価はできないのではないか。令和

2年度の診療報酬改定で「できるADL」と「しているADL」が区別され、

より正確な評価となった。患者像が複雑化していくなかで、重症度、医療・看

護必要度A・B・C項目全体で患者像を表現できると考えられ、必要なケアを

評価していくためのリアルワールドデータとしてB項目の有用性があるのでな

いかとの意見があった。B項目に代わる指標がないのであれば、引き続きB項

目の測定が必要であるとの意見があった。

○ 令和6年度診療報酬改定以前はA項目が低くなっても、B項目の点数で重症度、

医療・看護必要度を評価できていた。内科ではB項目の点数が高くなっており、

内科系診療の重症度、医療・看護必要度は、A・C項目で測れるのであればよ

いが、難しければ、ある程度急性期にふさわしい患者像であることを入院時に

絞ったうえで、B項目の活用が可能なのではないかとの意見があった。

○ B項目については、要介護度が高いと高い点数で変化しない傾向や、A項目と

同じ方向へ動く傾向がみられており、一定の要件に該当した場合は測定を省略

するといった負担軽減策は検討しうるのではないかとの意見があった。

○ 内科系症例の診療を評価する方法として、緊急入院等を評価することは効果が

あると考えられるものの、指標が煩雑になりすぎないよう、病院の負担や予見

可能性の観点を踏まえ、技術的な課題について詳細に検討すべきとの意見があ

った。

8. 救急医療について(別添資料③ P2~P27)

○ 令和6年中の救急自動車による救急出動件数、搬送人員は、集計を開始した昭

和 38 年以降、最多となった。年齢区分別の搬送人員と構成比の推移をみると、

「高齢者」が増加している。

○ 令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間は、全国平均で約 10.0 分で

あった。また、救急自動車による病院収容所要時間は、全国平均で約 45.6 分

であった。新型コロナウイルス感染症の発生前の令和元年と比べ、現場到着所

要時間は約 1.3 分、病院収容所要時間は約 6.1 分それぞれ延伸している。

8-1.救急搬送に関する評価について(別添資料③ P6~P15)

○ 救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救

急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件未満であるため」

「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関が

緊急自動車を保有していないため」等が多かった。

○ 令和6年 10 月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんど

の医療機関において少数であった。

○ 第二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の 25%以上が転院搬送で受

33