よむ、つかう、まなぶ。

入ー1 (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |

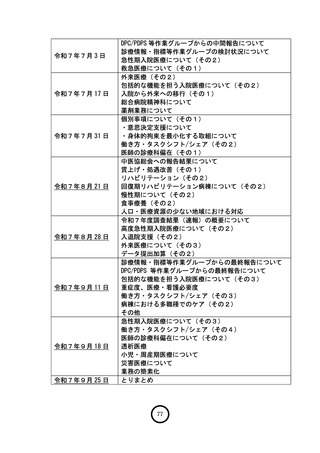

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

は、心大血管 0.1%、脳血管疾患等 54.3%、廃用諸侯群 7.3%、運動器 38.2%、

呼吸器 0.1%であった。

○ 回復期リハビリテーション病棟における廃用症候群リハビリテーション料の算

定割合は 7.3%であった。廃用症候群リハビリテーションが実施された患者に

おける医療資源を最も投入した傷病名としては、廃用症候群が 55.0%で最も多

かった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 回復期リハビリテーション病棟において、心大血管リハビリテーションの算定

回数が少ないことについて、心大血管リハビリテーションを届け出ている施設

が少ないために廃用症候群リハビリテーションとして実施されている実態があ

るかを含め、原因について検討、分析すべきとの意見があった。

○ 令和6年度改定後も運動器リハビリテーション料について6単位を超えて実施

している患者が相当数いるが、単位数が増えても FIM 利得がほとんど変わって

いないため、6単位を超えるリハビリを実施できる対象について、分析を深め

てはどうかとの意見があった。

○ 廃用症候群リハビリテーション料について、7単位以上で FIM 利得が小さくな

る傾向が認められたことや、かなり多くの廃用症候群リハビリテーションを実

施している施設があることを踏まえると、疾患別リハビリテーション料の算定

上限単位数の在り方についても検討する必要があるのではないかとの意見があ

った。

○ 廃用症候群リハビリテーションも運動器リハビリテーションも、7単位以上に

おける実施単位数増加に伴う FIM 改善の度合いは脳血管疾患等リハビリテーシ

ョンと比較して低いものの、確実に上がっており、改善しないと結論づけずに

慎重に議論を行うべきではないかとの意見があった。

5-4.質の高いリハビリテーション医療の推進(別添資料② P101~P112)

○ 発症後の機能回復を図る上では、ベッド上等で行われる徒手でのアプローチの

みでは不十分であり、他のアプローチと組み合わせた介入が重要である。

○ 入棟時の FIM 運動項目が 20 点以下かつ要介護4、5の患者は、FIM21 点以上や

要介護4、5以外と比較し、患者1日当たりの平均リハビリテーション実施単

位数は変わらないものの、運動項目の FIM 利得が低かった。

○ 退院前訪問指導は、回復期リハビリテーション病棟において包括されているも

のの、全入院患者の3~5%ほどに実施されており、その割合は他の病棟より

も高かった。一方、各入院料を算定する施設において、退院前訪問指導を実施

している病院の割合は、14~24%に留まっていた。

○ 退院前訪問指導は、ほとんどの施設で 60 分以上の実施時間を要しており、120

分以上 150 分未満の割合が最も多かった。具体的な実施内容として、家屋調査

24

呼吸器 0.1%であった。

○ 回復期リハビリテーション病棟における廃用症候群リハビリテーション料の算

定割合は 7.3%であった。廃用症候群リハビリテーションが実施された患者に

おける医療資源を最も投入した傷病名としては、廃用症候群が 55.0%で最も多

かった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 回復期リハビリテーション病棟において、心大血管リハビリテーションの算定

回数が少ないことについて、心大血管リハビリテーションを届け出ている施設

が少ないために廃用症候群リハビリテーションとして実施されている実態があ

るかを含め、原因について検討、分析すべきとの意見があった。

○ 令和6年度改定後も運動器リハビリテーション料について6単位を超えて実施

している患者が相当数いるが、単位数が増えても FIM 利得がほとんど変わって

いないため、6単位を超えるリハビリを実施できる対象について、分析を深め

てはどうかとの意見があった。

○ 廃用症候群リハビリテーション料について、7単位以上で FIM 利得が小さくな

る傾向が認められたことや、かなり多くの廃用症候群リハビリテーションを実

施している施設があることを踏まえると、疾患別リハビリテーション料の算定

上限単位数の在り方についても検討する必要があるのではないかとの意見があ

った。

○ 廃用症候群リハビリテーションも運動器リハビリテーションも、7単位以上に

おける実施単位数増加に伴う FIM 改善の度合いは脳血管疾患等リハビリテーシ

ョンと比較して低いものの、確実に上がっており、改善しないと結論づけずに

慎重に議論を行うべきではないかとの意見があった。

5-4.質の高いリハビリテーション医療の推進(別添資料② P101~P112)

○ 発症後の機能回復を図る上では、ベッド上等で行われる徒手でのアプローチの

みでは不十分であり、他のアプローチと組み合わせた介入が重要である。

○ 入棟時の FIM 運動項目が 20 点以下かつ要介護4、5の患者は、FIM21 点以上や

要介護4、5以外と比較し、患者1日当たりの平均リハビリテーション実施単

位数は変わらないものの、運動項目の FIM 利得が低かった。

○ 退院前訪問指導は、回復期リハビリテーション病棟において包括されているも

のの、全入院患者の3~5%ほどに実施されており、その割合は他の病棟より

も高かった。一方、各入院料を算定する施設において、退院前訪問指導を実施

している病院の割合は、14~24%に留まっていた。

○ 退院前訪問指導は、ほとんどの施設で 60 分以上の実施時間を要しており、120

分以上 150 分未満の割合が最も多かった。具体的な実施内容として、家屋調査

24