よむ、つかう、まなぶ。

入ー1 (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |

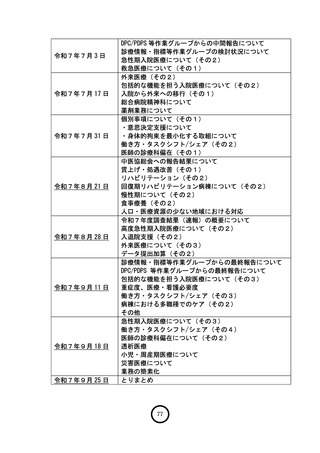

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○ 後方支援機能は地域の拠点を担う上で重要と考えるが、指標として検討された

加算の現行の施設基準では、200 床や 400 床といった病床規模の制限が設けら

れている。後方支援機能は地域の拠点を担う上で重要と考えるが、指標として

検討された加算の現行の施設基準では、200 床や 400 床といった病床規模の制

限が設けられている。地域の医療資源を有効に活用できるよう、柔軟に見直し

を検討してもよいのではないかとの意見があった。

4-4.包括算定病棟における高額薬剤の使用について(別添資料② P74~P77)

○ 地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養病棟において、入院

受入が困難となる理由として「高額薬剤を使用している」と回答した施設の割

合は、いずれの入院料においても 40%を超えていた。

○ 特に困難である薬剤として、4割を超える施設がトルバプタン、パーキンソン

病治療薬、血友病以外の出血傾向の抑制に係る医薬品が該当すると回答した。

自由記載では、骨粗鬆症治療薬や、生物学的製剤を含む分子標的治療薬が多く

挙げられていた。4分の1を超える回復期リハビリテーション病棟を有する病

院で抗がん剤が回答されており、他の病棟と除外薬剤の範囲が異なる影響と考

えられた。療養病棟では特定の薬剤ではなく「高額な薬剤」のように薬価に言

及した施設が多かった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 転院前に急性期の病院で大量の高額薬剤の処方をしなければならなくなり、包

括期だけの問題ではなく、急性期の病院の負担になっているケースも多いとの

指摘があった。

○ 高額薬剤を使用しているために、包括期の病棟の適応があるにも関わらず受入

困難となる事例は実際にあり、適切な在宅復帰等の観点で不合理であると思わ

れる。薬剤や有害事象の管理が難しいといった事由がないか、維持期の薬剤と

して使われうるか、薬価と入院料の関係等の視点を踏まえ、使用や受入の状況

について検討を深めてはどうかとの意見があった。

○ 抗悪性腫瘍剤や生物学的製剤を長期に使いながら維持期を過ごす患者が増えて

いることは事実であり、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟と

の間に除外薬剤の差があることや、除外薬剤そのものの考え方について改めて

検討する必要があるのではないかとの意見があった。

5. 回復期リハビリテーション病棟入院料について(別添資料② P78~P112)

○ 令和5年時点で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病床数は約 9.5 万

床、届出機関数は 1,620 施設であった。届出病床数は直近 10 年で約 1.4 倍に増

加しており、届出機関数は直近5年ほど概ね横ばいになっている。

○ 入院料ごとの 40 床あたりの療法士数について、回復期リハビリテーション病

21

加算の現行の施設基準では、200 床や 400 床といった病床規模の制限が設けら

れている。後方支援機能は地域の拠点を担う上で重要と考えるが、指標として

検討された加算の現行の施設基準では、200 床や 400 床といった病床規模の制

限が設けられている。地域の医療資源を有効に活用できるよう、柔軟に見直し

を検討してもよいのではないかとの意見があった。

4-4.包括算定病棟における高額薬剤の使用について(別添資料② P74~P77)

○ 地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養病棟において、入院

受入が困難となる理由として「高額薬剤を使用している」と回答した施設の割

合は、いずれの入院料においても 40%を超えていた。

○ 特に困難である薬剤として、4割を超える施設がトルバプタン、パーキンソン

病治療薬、血友病以外の出血傾向の抑制に係る医薬品が該当すると回答した。

自由記載では、骨粗鬆症治療薬や、生物学的製剤を含む分子標的治療薬が多く

挙げられていた。4分の1を超える回復期リハビリテーション病棟を有する病

院で抗がん剤が回答されており、他の病棟と除外薬剤の範囲が異なる影響と考

えられた。療養病棟では特定の薬剤ではなく「高額な薬剤」のように薬価に言

及した施設が多かった。

(分科会での評価・分析に関する意見)

○ 転院前に急性期の病院で大量の高額薬剤の処方をしなければならなくなり、包

括期だけの問題ではなく、急性期の病院の負担になっているケースも多いとの

指摘があった。

○ 高額薬剤を使用しているために、包括期の病棟の適応があるにも関わらず受入

困難となる事例は実際にあり、適切な在宅復帰等の観点で不合理であると思わ

れる。薬剤や有害事象の管理が難しいといった事由がないか、維持期の薬剤と

して使われうるか、薬価と入院料の関係等の視点を踏まえ、使用や受入の状況

について検討を深めてはどうかとの意見があった。

○ 抗悪性腫瘍剤や生物学的製剤を長期に使いながら維持期を過ごす患者が増えて

いることは事実であり、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟と

の間に除外薬剤の差があることや、除外薬剤そのものの考え方について改めて

検討する必要があるのではないかとの意見があった。

5. 回復期リハビリテーション病棟入院料について(別添資料② P78~P112)

○ 令和5年時点で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病床数は約 9.5 万

床、届出機関数は 1,620 施設であった。届出病床数は直近 10 年で約 1.4 倍に増

加しており、届出機関数は直近5年ほど概ね横ばいになっている。

○ 入院料ごとの 40 床あたりの療法士数について、回復期リハビリテーション病

21