総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (86 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

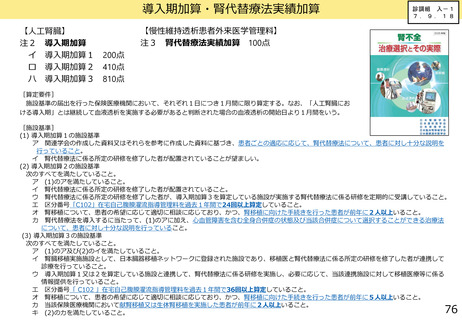

(人工腎臓等に係る評価について)

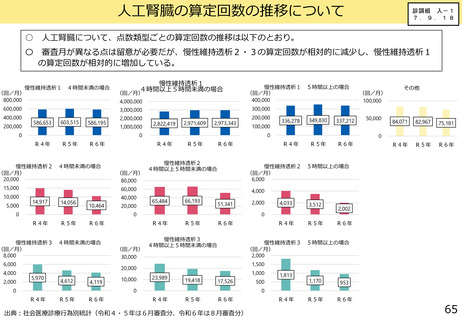

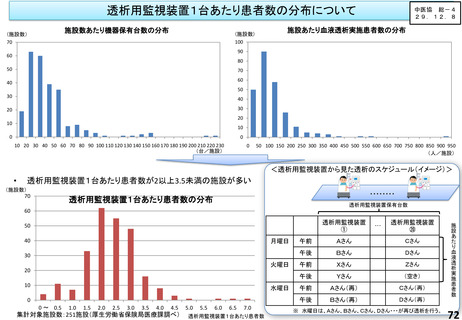

• 平成30年度診療報酬改定において、施設の効率性等の観点から、透析用監視装置の台数及び透析用監視装置一台当

たりの患者数による評価が導入されたところ。医療機関別の人工腎臓の算定回数の分布を見ると、慢性維持透析1を算

定している医療機関のうち月別の算定回数が2,500回を超える医療機関が複数ある。

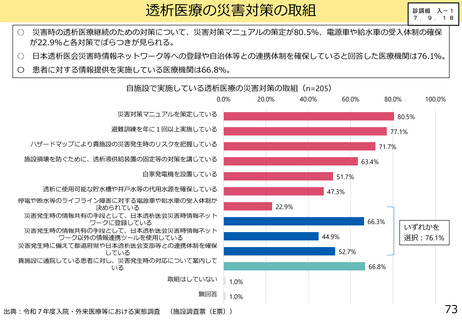

• 災害時の透析医療継続のための対策について、災害対策マニュアルの策定が80.5%、電源車や給水車の受入体制の確

保が22.9%と各対策でばらつきが見られる。日本透析医会災害時情報ネットワーク等への登録や自治体等との連携体制

を確保していると回答した医療機関は76.1%、患者に対する情報提供を実施している医療機関は66.8%であった。

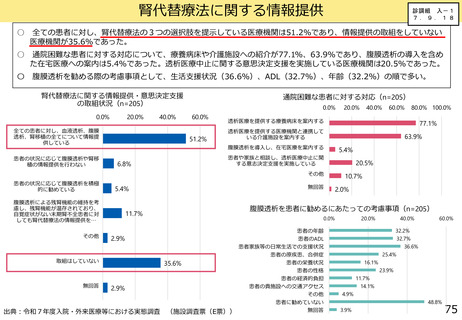

• 腎代替療法に関する情報提供について、全ての患者に対し、腎代替療法の3つの選択肢を提示している医療機関は

51.2%であり、情報提供の取組をしていない医療機関が35.6%であった。

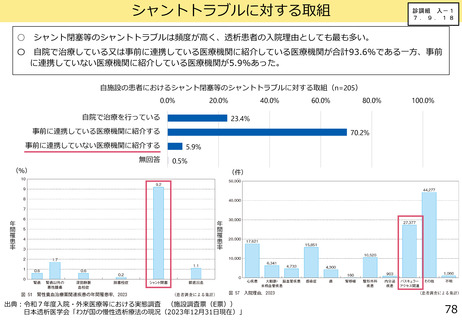

• シャントトラブル対応について、自院で治療している又は事前に連携している医療機関に紹介している医療機関が合計

93.6%である一方、事前に連携していない医療機関に紹介している医療機関が5.9%あった。

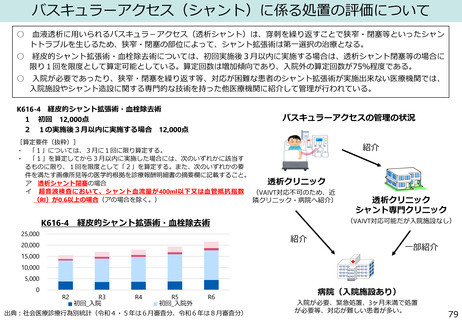

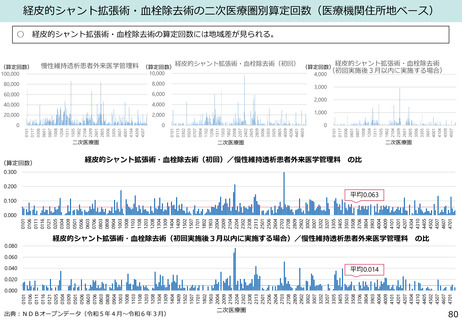

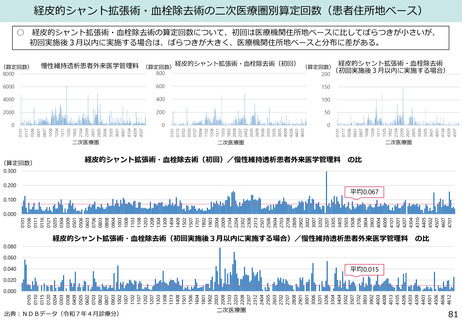

• 経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定回数は増加傾向であり、75%が入院外で実施されている。医療機関住所地

ベースと患者住所地ベースで見た場合に、いずれにおいても算定回数に地域差が見られる。

(腹膜透析について)

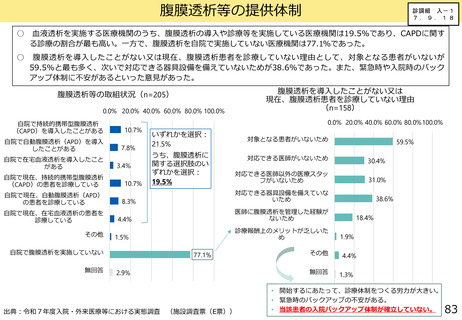

• 血液透析を実施する医療機関のうち、腹膜透析の導入や診療等を実施している医療機関は19.5%であり、CAPDに関す

る診療の割合が最も高い。一方で、腹膜透析を自院で実施していない医療機関は77.1%であった。腹膜透析を導入したこ

とがない又は現在、腹膜透析患者を診療していない理由として、対象となる患者がいないが59.5%と最も多く、緊急時や

入院時のバックアップ体制に不安があるといった意見があった。

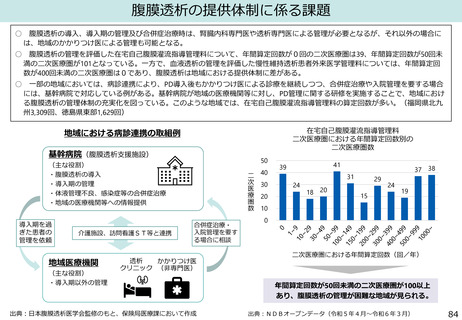

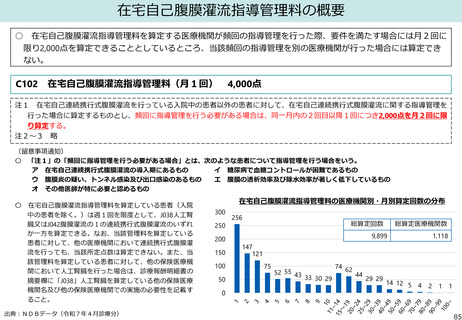

• 腹膜透析の導入、導入期の管理及び合併症治療時は、腎臓内科専門医や透析専門医による管理が必要となるが、そ

れ以外の場合には、地域のかかりつけ医による管理も可能となるところ、在宅自己腹膜灌流指導管理料について、年間

算定回数が0回の二次医療圏は39、年間算定回数が50回未満の二次医療圏が101となっており、血液透析と比較した

場合に提供体制に差がある。

• 一部の地域においては、病診連携により、PD導入後もかかりつけ医による診療を継続しつつ、合併症治療や入院管理

を要する場合には、基幹病院で対応している例がある。基幹病院が地域の医療機関等に対し、PD管理に関する研修を

実施することで、地域における腹膜透析の管理体制の充実化を図っている。

86