総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

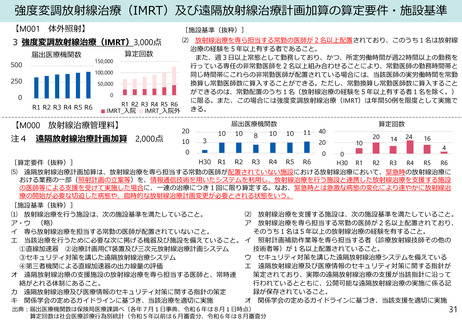

(放射線療法について)

•

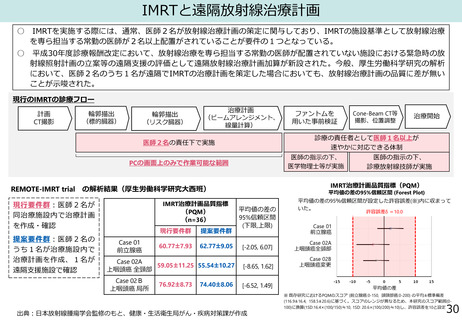

標準的な放射線治療のうち強度変調放射線治療(IMRT)について、実施可能な医療機関が存在する二次医療圏は171(50.9%)に留まり、都

道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院(計391施設)のうち93施設(23.8%)が施設基準を満たすことができていない。

また、施設基準を満たす場合でも各施設におけるIMRT実施患者数にはばらつきが見られる。

•

IMRTを実施する際には、通常、医師2名が放射線治療計画の策定に関与しており、IMRTの施設基準として放射線治療を専ら担当する常勤

の医師が2名以上配置がされていることが要件の1つとなっている。

•

平成30年度診療報酬改定において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が配置されていない施設における緊急時の放射線照射計画の

立案等の遠隔支援の評価として遠隔放射線治療計画加算が新設された。今般、厚生労働科学研究の解析において、医師2名のうち1名が

遠隔でIMRTの治療計画を策定した場合においても、放射線治療計画の品質に差が無いことが示唆された。

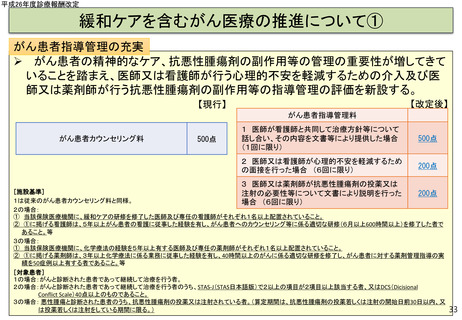

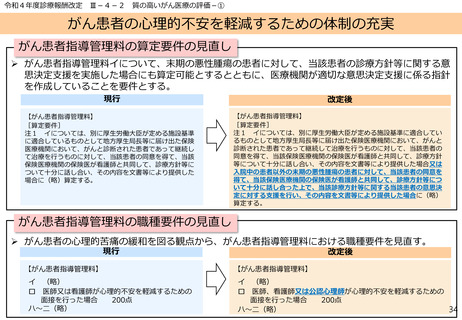

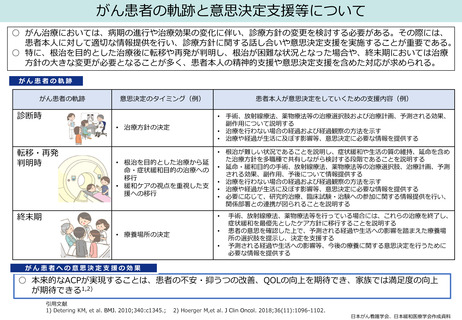

(がん患者の意思決定支援等について)

•

平成26年度診療報酬改定において、医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤

の副作用等の指導管理の評価が新設され、令和4年度改定では心理的不安を軽減するための面接を行った場合に算定する点数の職種要

件に公認心理師を加える等の見直しが行われている。

•

がん治療においては、病期の進行や治療効果の変化に伴い、診療方針の変更を検討する必要がある。その際には、患者本人に対して適切

な情報提供を行い、診療方針に関する話し合いや意思決定支援を実施することが重要である。特に、根治を目的とした治療後に転移や再

発が判明し、根治が困難な状況となった場合や、終末期においては治療方針の大きな変更が必要となることが多く、患者本人の精神的支

援や意思決定支援を含めた対応が求められる。

•

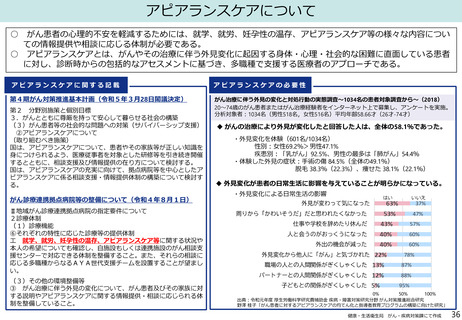

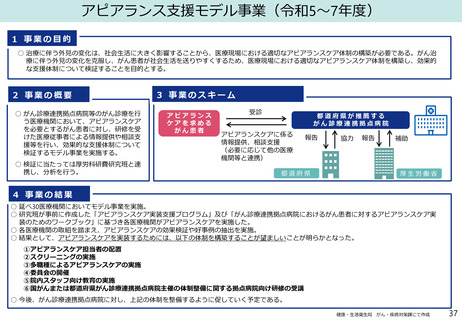

がん患者の心理的不安を軽減するためには、就学、就労、妊孕性の温存、アピアランスケア等の様々な内容についての情報提供や相談に

応じる体制が必要である。アピアランスケアとは、がんやその治療に伴う外見変化に起因する身体・心理・社会的な困難に直面している患者

に対し、診断時からの包括的なアセスメントに基づき、多職種で支援する医療者のアプローチである。

•

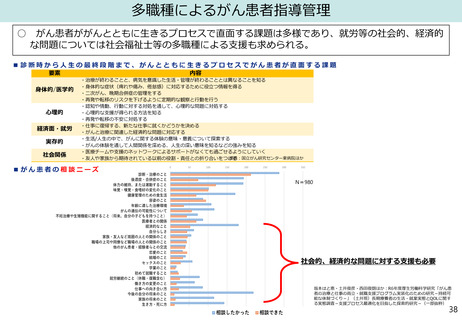

がん患者ががんとともに生きるプロセスで直面する課題は多様であり、就労等の社会的、経済的な問題については社会福祉士等の多職種

による支援も求められる。

(抗悪性腫瘍剤の取扱について)

•

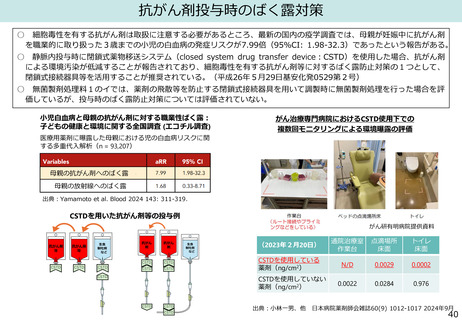

細胞毒性を有する抗がん剤は取扱に注意する必要があるところ、最新の国内の疫学調査では、母親が妊娠中に抗がん剤を職業的に取り

扱った3歳までの小児の白血病の発症リスクが7.99倍(95%CI: 1.98-32.3)であったという報告がある。

•

静脈内投与時に閉鎖式薬物移送システム(closed system drug transfer device:CSTD)を使用した場合、抗がん剤による環境汚染が低減す

ることが報告されており、細胞毒性を有する抗がん剤等に対するばく露防止対策の1つとして、閉鎖式接続器具等を活用することが推奨され

ている。(平成26年5月29日基安化発0529第2号)

•

無菌製剤処理料1のイでは、薬剤の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を用いて調製時に無菌製剤処理を行った場合を評価しているが、投

44

与時のばく露防止対策については評価されていない。