総-8個別事項について(その5)がん対策・難病対策・透析医療・緩和ケア[6.7MB] (84 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○

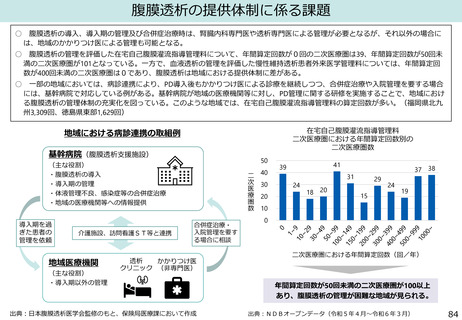

腹膜透析の導入、導入期の管理及び合併症治療時は、腎臓内科専門医や透析専門医による管理が必要となるが、それ以外の場合に

は、地域のかかりつけ医による管理も可能となる。

○

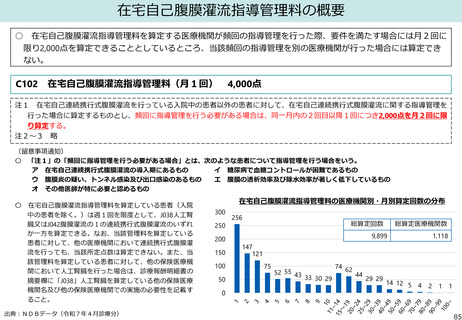

腹膜透析の管理を評価した在宅自己腹膜灌流指導管理料について、年間算定回数が0回の二次医療圏は39、年間算定回数が50回未

満の二次医療圏が101となっている。一方で、血液透析の管理を評価した慢性維持透析患者外来医学管理料については、年間算定回

数が400回未満の二次医療圏は0であり、腹膜透析は地域における提供体制に差がある。

○

一部の地域においては、病診連携により、PD導入後もかかりつけ医による診療を継続しつつ、合併症治療や入院管理を要する場合

には、基幹病院で対応している例がある。基幹病院が地域の医療機関等に対し、PD管理に関する研修を実施することで、地域におけ

る腹膜透析の管理体制の充実化を図っている。このような地域では、在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定回数が多い。(福岡県北九

州3,309回、徳島県東部1,629回)

在宅自己腹膜灌流指導管理料

二次医療圏における年間算定回数別の

二次医療圏数

地域における病診連携の取組例

基幹病院(腹膜透析支援施設)

50

(主な役割)

・腹膜透析の導入

・導入期の管理

・体液管理不良、感染症等の合併症治療

・地域の医療機関等への情報提供

導入期を過

ぎた患者の

管理を依頼

介護施設、訪問看護ST等と連携

地域医療機関

(主な役割)

・導入期以外の管理

二 40

次 30

医

療 20

圏

数 10

合併症治療・

入院管理を要す

る場合に相談

透析

かかりつけ医

クリニック (非専門医)

出典:日本腹膜透析医学会監修のもと、保険局医療課において作成

41

39

24

37 38

31

18 20

29

15

24

19

0

二次医療圏における年間算定回数(回/年)

年間算定回数が50回未満の二次医療圏が100以上

あり、腹膜透析の管理が困難な地域が見られる。

出典:NDBオープンデータ(令和5年4月~令和6年3月)

84