よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (50 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

コラム

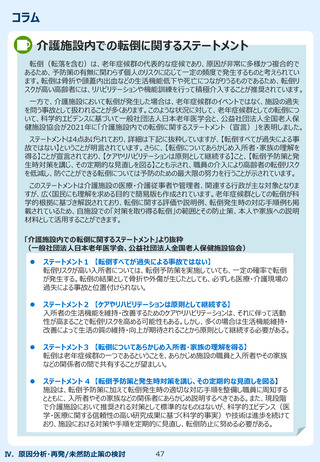

介護施設内での転倒に関するステートメント

転倒(転落を含む)は、老年症候群の代表的な症候であり、原因が非常に多様かつ複合的で

あるため、予防策の有無に関わらず個人のリスクに応じて一定の頻度で発生するものと考えられてい

ます。転倒は骨折や頭蓋内出血などの生活機能低下や死亡につながりうるものであるため、転倒リ

スクが高い高齢者には、リハビリテーションや機能訓練を行って積極介入することが推奨されています。

一方で、介護施設において転倒が発生した場合は、老年症候群のイベントではなく、施設の過失

を問う事故として扱われることが多くあります。このような状況に対して、老年症候群としての転倒につ

いて、科学的エビデンスに基づいて一般社団法人日本老年医学会と、公益社団法人全国老人保

健施設協会が2021年に「介護施設内での転倒に関するステートメント(宣言)」を表明しました。

ステートメントは4点あげられており、詳細は下記に抜粋していますが、【転倒すべてが過失による事

故ではない】ということが明言されています。さらに、【転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を

得る】ことが宣言されており、【ケアやリハビリテーションは原則として継続する】こと、【転倒予防策と発

生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る】ことも示され、職員の介入により高齢者の転倒リスク

を低減し、防ぐことができる転倒については予防のための最大限の努力を行うことが示されています。

このステートメントは介護施設の医療・介護従事者や管理者、関連する行政が主な対象となりま

すが、広く国民にも理解を求める目的で簡易版も作成されています。老年症候群としての転倒が科

学的根拠に基づき解説されており、転倒に関する評価や説明例、転倒発生時の対応手順例も掲

載されているため、自施設での「対策を取り得る転倒」の範囲とその防止策、本人や家族への説明

材料として活用することができます。

「介護施設内での転倒に関するステートメント」より抜粋

(一般社団法人日本老年医学会、公益社団法人全国老人保健施設協会)

⚫

ステートメント1 【転倒すべてが過失による事故ではない】

転倒リスクが高い入所者については、転倒予防策を実施していても、一定の確率で転倒

が発生する。転倒の結果として骨折や外傷が生じたとしても、必ずしも医療・介護現場の

過失による事故と位置付けられない。

⚫

ステートメント2 【ケアやリハビリテーションは原則として継続する】

入所者の生活機能を維持・改善するためのケアやリハビリテーションは、それに伴って活動

性が高まることで転倒リスクを高める可能性もある。しかし、多くの場合は生活機能維持・

改善によって生活の質の維持・向上が期待されることから原則として継続する必要がある。

⚫

ステートメント3 【転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を得る】

転倒は老年症候群の一つであるということを、あらかじめ施設の職員と入所者やその家族

などの関係者の間で共有することが望ましい。

⚫

ステートメント 4 【転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る】

施設は、転倒予防策に加えて転倒発生時の適切な対応手順を整備し職員に周知する

とともに、入所者やその家族などの関係者にあらかじめ説明するべきである。また、現段階

で介護施設において推奨される対策として標準的なものはないが、科学的エビデンス(医

学・医療に関する信頼性の高い研究成果に基づく科学的事実)や技術は進歩を続けて

おり、施設における対策や手順を定期的に見直し、転倒防止に努める必要がある。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

47

介護施設内での転倒に関するステートメント

転倒(転落を含む)は、老年症候群の代表的な症候であり、原因が非常に多様かつ複合的で

あるため、予防策の有無に関わらず個人のリスクに応じて一定の頻度で発生するものと考えられてい

ます。転倒は骨折や頭蓋内出血などの生活機能低下や死亡につながりうるものであるため、転倒リ

スクが高い高齢者には、リハビリテーションや機能訓練を行って積極介入することが推奨されています。

一方で、介護施設において転倒が発生した場合は、老年症候群のイベントではなく、施設の過失

を問う事故として扱われることが多くあります。このような状況に対して、老年症候群としての転倒につ

いて、科学的エビデンスに基づいて一般社団法人日本老年医学会と、公益社団法人全国老人保

健施設協会が2021年に「介護施設内での転倒に関するステートメント(宣言)」を表明しました。

ステートメントは4点あげられており、詳細は下記に抜粋していますが、【転倒すべてが過失による事

故ではない】ということが明言されています。さらに、【転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を

得る】ことが宣言されており、【ケアやリハビリテーションは原則として継続する】こと、【転倒予防策と発

生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る】ことも示され、職員の介入により高齢者の転倒リスク

を低減し、防ぐことができる転倒については予防のための最大限の努力を行うことが示されています。

このステートメントは介護施設の医療・介護従事者や管理者、関連する行政が主な対象となりま

すが、広く国民にも理解を求める目的で簡易版も作成されています。老年症候群としての転倒が科

学的根拠に基づき解説されており、転倒に関する評価や説明例、転倒発生時の対応手順例も掲

載されているため、自施設での「対策を取り得る転倒」の範囲とその防止策、本人や家族への説明

材料として活用することができます。

「介護施設内での転倒に関するステートメント」より抜粋

(一般社団法人日本老年医学会、公益社団法人全国老人保健施設協会)

⚫

ステートメント1 【転倒すべてが過失による事故ではない】

転倒リスクが高い入所者については、転倒予防策を実施していても、一定の確率で転倒

が発生する。転倒の結果として骨折や外傷が生じたとしても、必ずしも医療・介護現場の

過失による事故と位置付けられない。

⚫

ステートメント2 【ケアやリハビリテーションは原則として継続する】

入所者の生活機能を維持・改善するためのケアやリハビリテーションは、それに伴って活動

性が高まることで転倒リスクを高める可能性もある。しかし、多くの場合は生活機能維持・

改善によって生活の質の維持・向上が期待されることから原則として継続する必要がある。

⚫

ステートメント3 【転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を得る】

転倒は老年症候群の一つであるということを、あらかじめ施設の職員と入所者やその家族

などの関係者の間で共有することが望ましい。

⚫

ステートメント 4 【転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る】

施設は、転倒予防策に加えて転倒発生時の適切な対応手順を整備し職員に周知する

とともに、入所者やその家族などの関係者にあらかじめ説明するべきである。また、現段階

で介護施設において推奨される対策として標準的なものはないが、科学的エビデンス(医

学・医療に関する信頼性の高い研究成果に基づく科学的事実)や技術は進歩を続けて

おり、施設における対策や手順を定期的に見直し、転倒防止に努める必要がある。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

47