よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

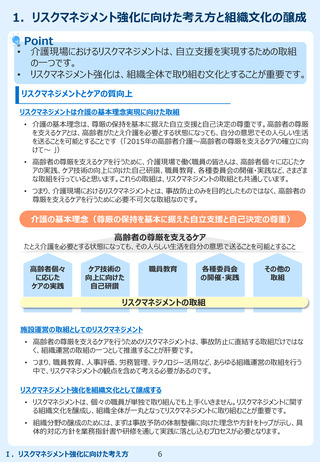

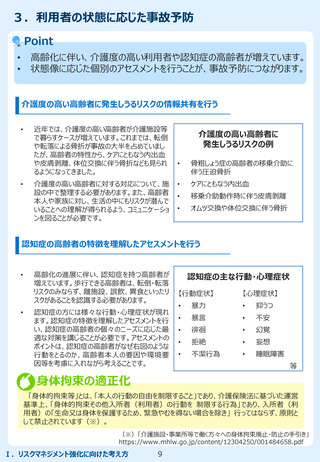

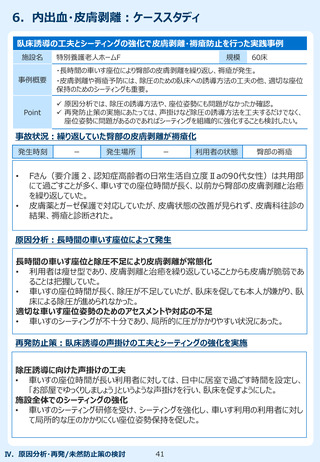

3.利用者の状態に応じた事故予防

Point

高齢化に伴い、介護度の高い利用者や認知症の高齢者が増えています。

状態像に応じた個別のアセスメントを行うことが、事故予防につながります。

•

•

介護度の高い高齢者に発生しうるリスクの情報共有を行う

•

•

近年では、介護度の高い高齢者が介護施設等

で暮らすケースが増えています。これまでは、転倒

や転落による骨折が事故の大半を占めていまし

たが、高齢者の特性から、ケアにともなう内出血

や皮膚剥離、体位交換に伴う骨折なども見られ

るようになってきました。

介護度の高い高齢者に対する対応について、施

設の中で整理する必要があります。また、高齢者

本人や家族に対し、生活の中にもリスクが潜んで

いることへの理解が得られるよう、コミュニケーショ

ンを図ることが必要です。

介護度の高い高齢者に

発生しうるリスクの例

•

骨粗しょう症の高齢者の移乗介助に

伴う圧迫骨折

•

ケアにともなう内出血

•

移乗介助動作時に伴う皮膚剥離

•

オムツ交換や体位交換に伴う骨折

認知症の高齢者の特徴を理解したアセスメントを行う

•

•

高齢化の進展に伴い、認知症を持つ高齢者が

増えています。歩行できる高齢者は、転倒・転落

リスクのみならず、離施設、誤飲、異食といったリ

スクがあることを認識する必要があります。

認知症の方には様々な行動・心理症状が現れ

ます。認知症の特徴を理解したアセスメントを行

い、認知症の高齢者の個々のニーズに応じた最

適な対策を講じることが必要です。アセスメントの

ポイントは、認知症の高齢者がなぜ右図のような

行動をとるのか、高齢者本人の要因や環境要

因等を考慮に入れながら考えることです。

認知症の主な行動・心理症状

【行動症状】

【心理症状】

•

暴力

•

抑うつ

•

暴言

•

不安

•

徘徊

•

幻覚

•

拒絶

•

妄想

•

不潔行為

•

睡眠障害

等

身体拘束の適正化

「身体的拘束等」とは、「本人の行動の自由を制限すること」であり、介護保険法に基づいた運営

基準上、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を 制限する行為」であり、入所者(利

用者)の「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き」 行ってはならず、原則と

して禁止されています(※)。

(※)「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001484658.pdf

Ⅰ.リスクマネジメント強化に向けた考え方

9

Point

高齢化に伴い、介護度の高い利用者や認知症の高齢者が増えています。

状態像に応じた個別のアセスメントを行うことが、事故予防につながります。

•

•

介護度の高い高齢者に発生しうるリスクの情報共有を行う

•

•

近年では、介護度の高い高齢者が介護施設等

で暮らすケースが増えています。これまでは、転倒

や転落による骨折が事故の大半を占めていまし

たが、高齢者の特性から、ケアにともなう内出血

や皮膚剥離、体位交換に伴う骨折なども見られ

るようになってきました。

介護度の高い高齢者に対する対応について、施

設の中で整理する必要があります。また、高齢者

本人や家族に対し、生活の中にもリスクが潜んで

いることへの理解が得られるよう、コミュニケーショ

ンを図ることが必要です。

介護度の高い高齢者に

発生しうるリスクの例

•

骨粗しょう症の高齢者の移乗介助に

伴う圧迫骨折

•

ケアにともなう内出血

•

移乗介助動作時に伴う皮膚剥離

•

オムツ交換や体位交換に伴う骨折

認知症の高齢者の特徴を理解したアセスメントを行う

•

•

高齢化の進展に伴い、認知症を持つ高齢者が

増えています。歩行できる高齢者は、転倒・転落

リスクのみならず、離施設、誤飲、異食といったリ

スクがあることを認識する必要があります。

認知症の方には様々な行動・心理症状が現れ

ます。認知症の特徴を理解したアセスメントを行

い、認知症の高齢者の個々のニーズに応じた最

適な対策を講じることが必要です。アセスメントの

ポイントは、認知症の高齢者がなぜ右図のような

行動をとるのか、高齢者本人の要因や環境要

因等を考慮に入れながら考えることです。

認知症の主な行動・心理症状

【行動症状】

【心理症状】

•

暴力

•

抑うつ

•

暴言

•

不安

•

徘徊

•

幻覚

•

拒絶

•

妄想

•

不潔行為

•

睡眠障害

等

身体拘束の適正化

「身体的拘束等」とは、「本人の行動の自由を制限すること」であり、介護保険法に基づいた運営

基準上、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を 制限する行為」であり、入所者(利

用者)の「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き」 行ってはならず、原則と

して禁止されています(※)。

(※)「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001484658.pdf

Ⅰ.リスクマネジメント強化に向けた考え方

9