よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (38 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

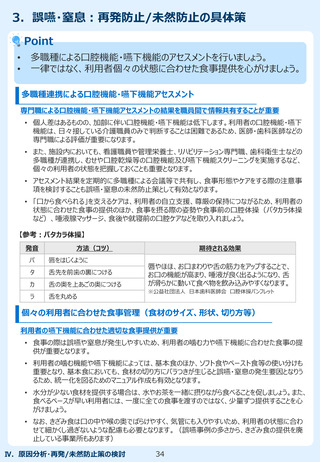

3.誤嚥・窒息:ケーススタディ

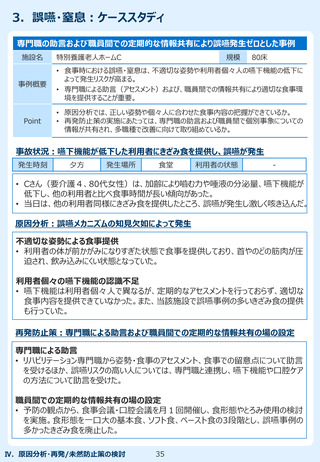

専門職の助言および職員間での定期的な情報共有により誤嚥発生ゼロとした事例

施設名

特別養護老人ホームC

規模

80床

事例概要

• 食事時における誤嚥・窒息は、不適切な姿勢や利用者個々人の嚥下機能の低下に

よって発生リスクが高まる。

• 専門職による助言(アセスメント)および、職員間での情報共有により適切な食事環

境を提供することが重要。

Point

• 原因分析では、正しい姿勢や個々人に合わせた食事内容の把握ができているか。

• 再発防止策の実施にあたっては、専門職の助言および職員間で個別事象についての

情報が共有され、多職種で改善に向けて取り組めているか。

事故状況:嚥下機能が低下した利用者にきざみ食を提供し、誤嚥が発生

発生時刻

夕方

発生場所

食堂

利用者の状態

-

• Cさん(要介護4、80代女性)は、加齢により嚙む力や唾液の分泌量、嚥下機能が

低下し、他の利用者と比べ食事時間が長い傾向があった。

• 当日は、他の利用者同様にきざみ食を提供したところ、誤嚥が発生し激しく咳き込んだ。

原因分析:誤嚥メカニズムの知見欠如によって発生

不適切な姿勢による食事提供

• 利用者の体が前かがみになりすぎた状態で食事を提供しており、首やのどの筋肉が圧

迫され、飲み込みにくい状態となっていた。

利用者個々の嚥下機能の認識不足

• 嚥下機能は利用者個々人で異なるが、定期的なアセスメントを行っておらず、適切な

食事内容を提供できていなかった。また、当該施設で誤嚥事例の多いきざみ食の提供

も行っていた。

再発防止策:専門職による助言および職員間での定期的な情報共有の場の設定

専門職による助言

• リハビリテーション専門職から姿勢・食事のアセスメント、食事での留意点について助言

を受けるほか、誤嚥リスクの高い人については、専門職と連携し、嚥下機能や口腔ケア

の方法について助言を受けた。

職員間での定期的な情報共有の場の設定

• 予防の観点から、食事会議・口腔会議を月1回開催し、食形態やとろみ使用の検討

を実施。食形態を一口大の基本食、ソフト食、ペースト食の3段階とし、誤嚥事例の

多かったきざみ食を廃止した。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

35

専門職の助言および職員間での定期的な情報共有により誤嚥発生ゼロとした事例

施設名

特別養護老人ホームC

規模

80床

事例概要

• 食事時における誤嚥・窒息は、不適切な姿勢や利用者個々人の嚥下機能の低下に

よって発生リスクが高まる。

• 専門職による助言(アセスメント)および、職員間での情報共有により適切な食事環

境を提供することが重要。

Point

• 原因分析では、正しい姿勢や個々人に合わせた食事内容の把握ができているか。

• 再発防止策の実施にあたっては、専門職の助言および職員間で個別事象についての

情報が共有され、多職種で改善に向けて取り組めているか。

事故状況:嚥下機能が低下した利用者にきざみ食を提供し、誤嚥が発生

発生時刻

夕方

発生場所

食堂

利用者の状態

-

• Cさん(要介護4、80代女性)は、加齢により嚙む力や唾液の分泌量、嚥下機能が

低下し、他の利用者と比べ食事時間が長い傾向があった。

• 当日は、他の利用者同様にきざみ食を提供したところ、誤嚥が発生し激しく咳き込んだ。

原因分析:誤嚥メカニズムの知見欠如によって発生

不適切な姿勢による食事提供

• 利用者の体が前かがみになりすぎた状態で食事を提供しており、首やのどの筋肉が圧

迫され、飲み込みにくい状態となっていた。

利用者個々の嚥下機能の認識不足

• 嚥下機能は利用者個々人で異なるが、定期的なアセスメントを行っておらず、適切な

食事内容を提供できていなかった。また、当該施設で誤嚥事例の多いきざみ食の提供

も行っていた。

再発防止策:専門職による助言および職員間での定期的な情報共有の場の設定

専門職による助言

• リハビリテーション専門職から姿勢・食事のアセスメント、食事での留意点について助言

を受けるほか、誤嚥リスクの高い人については、専門職と連携し、嚥下機能や口腔ケア

の方法について助言を受けた。

職員間での定期的な情報共有の場の設定

• 予防の観点から、食事会議・口腔会議を月1回開催し、食形態やとろみ使用の検討

を実施。食形態を一口大の基本食、ソフト食、ペースト食の3段階とし、誤嚥事例の

多かったきざみ食を廃止した。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

35