よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

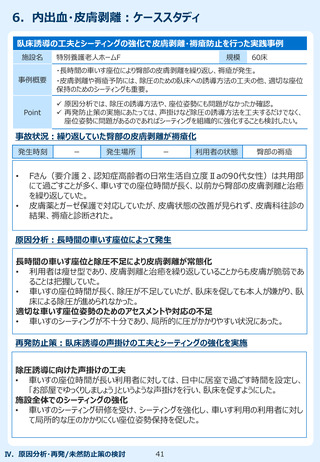

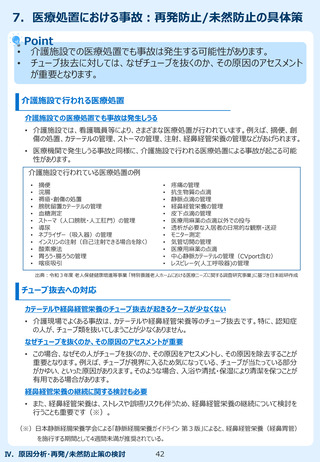

7.医療処置における事故:再発防止/未然防止の具体策

Point

•

•

介護施設での医療処置でも事故は発生する可能性があります。

チューブ抜去に対しては、なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメント

が重要となります。

介護施設で行われる医療処置

介護施設での医療処置でも事故は発生しうる

• 介護施設では、看護職員等により、さまざまな医療処置が行われています。例えば、摘便、創

傷の処置、カテーテルの管理、ストーマの管理、注射、経鼻経管栄養の管理などがあげられます。

• 医療機関で発生しうる事故と同様に、介護施設で行われる医療処置による事故が起こる可能

性があります。

介護施設で行われている医療処置の例

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

摘便

浣腸

褥瘡・創傷の処置

膀胱留置カテーテルの管理

血糖測定

ストーマ(人口膀胱・人工肛門)の管理

導尿

ネブライザー(吸入器)の管理

インスリンの注射(自己注射できる場合を除く)

酸素療法

胃ろう・腸ろうの管理

喀痰吸引

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

疼痛の管理

抗生物質の点滴

静脈点滴の管理

経鼻経管栄養の管理

皮下点滴の管理

医療用麻薬の点滴以外での投与

透析が必要な入居者の日常的な観察・送迎

モニター測定

気管切開の管理

医療用麻薬の点滴

中心静脈カテーテルの管理(CVport含む)

レスピレータ(人工呼吸器)の管理

出典:令和3年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業」に基づき日本総研作成

チューブ抜去への対応

カテーテルや経鼻経管栄養のチューブ抜去が起きるケースが少なくない

• 介護現場でよくある事故は、カテーテルや経鼻経管栄養等のチューブ抜去です。特に、認知症

の人が、チューブ類を抜いてしまうことが少なくありません。

なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメントが重要

• この場合、なぜその人がチューブを抜くのか、その原因をアセスメントし、その原因を除去することが

重要となります。例えば、チューブが視界に入るため気になっている、チューブが当たっている部分

がかゆい、といった原因がありえます。そのような場合、入浴や清拭・保湿により清潔を保つことが

有用である場合があります。

経鼻経管栄養の継続に関する検討も必要

• また、経鼻経管栄養は、ストレスや誤嚥リスクも伴うため、経鼻経管栄養の継続について検討を

行うことも重要です(※)。

(※)日本静脈経腸栄養学会による「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」によると、経鼻経管栄養(経鼻胃管)

を施行する期間として4週間未満が推奨されている。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

42

Point

•

•

介護施設での医療処置でも事故は発生する可能性があります。

チューブ抜去に対しては、なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメント

が重要となります。

介護施設で行われる医療処置

介護施設での医療処置でも事故は発生しうる

• 介護施設では、看護職員等により、さまざまな医療処置が行われています。例えば、摘便、創

傷の処置、カテーテルの管理、ストーマの管理、注射、経鼻経管栄養の管理などがあげられます。

• 医療機関で発生しうる事故と同様に、介護施設で行われる医療処置による事故が起こる可能

性があります。

介護施設で行われている医療処置の例

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

摘便

浣腸

褥瘡・創傷の処置

膀胱留置カテーテルの管理

血糖測定

ストーマ(人口膀胱・人工肛門)の管理

導尿

ネブライザー(吸入器)の管理

インスリンの注射(自己注射できる場合を除く)

酸素療法

胃ろう・腸ろうの管理

喀痰吸引

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

疼痛の管理

抗生物質の点滴

静脈点滴の管理

経鼻経管栄養の管理

皮下点滴の管理

医療用麻薬の点滴以外での投与

透析が必要な入居者の日常的な観察・送迎

モニター測定

気管切開の管理

医療用麻薬の点滴

中心静脈カテーテルの管理(CVport含む)

レスピレータ(人工呼吸器)の管理

出典:令和3年度 老人保健健康増進等事業 「特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業」に基づき日本総研作成

チューブ抜去への対応

カテーテルや経鼻経管栄養のチューブ抜去が起きるケースが少なくない

• 介護現場でよくある事故は、カテーテルや経鼻経管栄養等のチューブ抜去です。特に、認知症

の人が、チューブ類を抜いてしまうことが少なくありません。

なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメントが重要

• この場合、なぜその人がチューブを抜くのか、その原因をアセスメントし、その原因を除去することが

重要となります。例えば、チューブが視界に入るため気になっている、チューブが当たっている部分

がかゆい、といった原因がありえます。そのような場合、入浴や清拭・保湿により清潔を保つことが

有用である場合があります。

経鼻経管栄養の継続に関する検討も必要

• また、経鼻経管栄養は、ストレスや誤嚥リスクも伴うため、経鼻経管栄養の継続について検討を

行うことも重要です(※)。

(※)日本静脈経腸栄養学会による「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」によると、経鼻経管栄養(経鼻胃管)

を施行する期間として4週間未満が推奨されている。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

42