よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (28 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

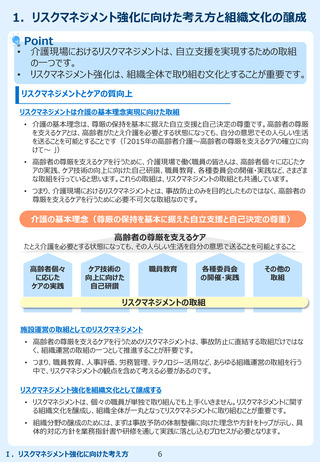

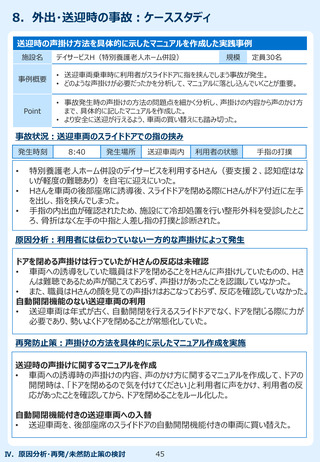

2.事故発生時の対応(初動対応)

Point

•

•

迅速な初動対応のためには、事故発生時の状況確認や職員連携の方

法をルール化するとよいでしょう。

看護職員と連携して、できる限り正確な状況把握に努めましょう。

利用者の救命や安全確保を行い迅速に初期報告

事実確認を行うべき例

利用者の救命・安全確保を第一に行う

• 事故が発生したら、まずは利用者の救命や安全確保を

第一に行動します。

• この際の状況確認はルール化をしておくとよいでしょう。

「事故かもしれない」という、判断がつきにくい場合の事

実確認もルール化しておくと判断に迷いがなくなります。

• 例えば、転倒・転落事故の際は本人に状況を聞く他、

目撃者がいた場合はその人からも話を聞く、頭を打って

いる場合は即受診する、といったことをルールで定めてお

くとよいでしょう。

現場リーダーや上司へ迅速に報告する

• この時点では口頭でもよいので現場のリーダーや上司に

迅速に報告を行い、他の利用者にも発生しうる可能性

がある危険な環境については速やかに対処をします。

ベッド脇に利用者が

うずくまっていた

“転落”が発生したか

確認

食事中に動きが止

まっている

“誤嚥”が発生したか

確認

確認方法のルールの例

転倒転落

•

•

•

本人に状況を聞く

目撃者がいた場合は状況を聞く

頭を打っている場合は即受診 等

誤嚥

比較的早期

• 声掛け、肩を揺らし意識確認

• 意識があればタッピングをする

• 意識がなければ即吸引、救急車要請

発見が遅れたとき

• 唇の色を確認(紫色であれば発見の遅れ)

• 吸引、心肺蘇生を行い救急車要請

状況把握を正確に行う

看護職員と連携して利用者の状態を正確に把握する

• 事故が発生した際の利用者の状態が、今後の対応の判断材料になるため、利用者の状態はで

きる限り正確に把握しましょう。

• 正確な状態把握には医学的知見が不可欠なため、看護職員が場合は看護職員を呼び、不在

の場合は電話連絡等で指示を仰ぎましょう。いる事業所の

• この際、確認すべき項目や基準を定めておくと看護職員の状態把握がスムーズになります。意識

や呼吸の有無、血圧・脈拍・体温・酸素飽和度などのバイタルサインが該当します。

事故の損害を最小限に抑える早期発見対策

事故は発見が遅れると、詳しい状況や何が原因かがわかりにくくなり、手当てが遅れる、発見したと

きには重篤な状態に陥っているなど、発見が遅れれば遅れるだけ被害が深刻化するケースもあります。

事故を「早期発見」できれば、万が一事故が起こっても事故の被害を最小限に抑えることができる

可能性があります。「早期発見」のためにも、『徘徊や転倒の可能性の高い利用者に対する1時間

に1回の所在確認』、『フロア全体を見渡せる位置への常時職員の配置』といったマニュアルを取り入

れることも効果的です。

Ⅲ.事故発生時の対応のポイント

25

Point

•

•

迅速な初動対応のためには、事故発生時の状況確認や職員連携の方

法をルール化するとよいでしょう。

看護職員と連携して、できる限り正確な状況把握に努めましょう。

利用者の救命や安全確保を行い迅速に初期報告

事実確認を行うべき例

利用者の救命・安全確保を第一に行う

• 事故が発生したら、まずは利用者の救命や安全確保を

第一に行動します。

• この際の状況確認はルール化をしておくとよいでしょう。

「事故かもしれない」という、判断がつきにくい場合の事

実確認もルール化しておくと判断に迷いがなくなります。

• 例えば、転倒・転落事故の際は本人に状況を聞く他、

目撃者がいた場合はその人からも話を聞く、頭を打って

いる場合は即受診する、といったことをルールで定めてお

くとよいでしょう。

現場リーダーや上司へ迅速に報告する

• この時点では口頭でもよいので現場のリーダーや上司に

迅速に報告を行い、他の利用者にも発生しうる可能性

がある危険な環境については速やかに対処をします。

ベッド脇に利用者が

うずくまっていた

“転落”が発生したか

確認

食事中に動きが止

まっている

“誤嚥”が発生したか

確認

確認方法のルールの例

転倒転落

•

•

•

本人に状況を聞く

目撃者がいた場合は状況を聞く

頭を打っている場合は即受診 等

誤嚥

比較的早期

• 声掛け、肩を揺らし意識確認

• 意識があればタッピングをする

• 意識がなければ即吸引、救急車要請

発見が遅れたとき

• 唇の色を確認(紫色であれば発見の遅れ)

• 吸引、心肺蘇生を行い救急車要請

状況把握を正確に行う

看護職員と連携して利用者の状態を正確に把握する

• 事故が発生した際の利用者の状態が、今後の対応の判断材料になるため、利用者の状態はで

きる限り正確に把握しましょう。

• 正確な状態把握には医学的知見が不可欠なため、看護職員が場合は看護職員を呼び、不在

の場合は電話連絡等で指示を仰ぎましょう。いる事業所の

• この際、確認すべき項目や基準を定めておくと看護職員の状態把握がスムーズになります。意識

や呼吸の有無、血圧・脈拍・体温・酸素飽和度などのバイタルサインが該当します。

事故の損害を最小限に抑える早期発見対策

事故は発見が遅れると、詳しい状況や何が原因かがわかりにくくなり、手当てが遅れる、発見したと

きには重篤な状態に陥っているなど、発見が遅れれば遅れるだけ被害が深刻化するケースもあります。

事故を「早期発見」できれば、万が一事故が起こっても事故の被害を最小限に抑えることができる

可能性があります。「早期発見」のためにも、『徘徊や転倒の可能性の高い利用者に対する1時間

に1回の所在確認』、『フロア全体を見渡せる位置への常時職員の配置』といったマニュアルを取り入

れることも効果的です。

Ⅲ.事故発生時の対応のポイント

25