よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

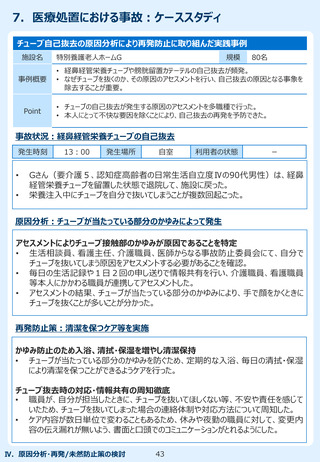

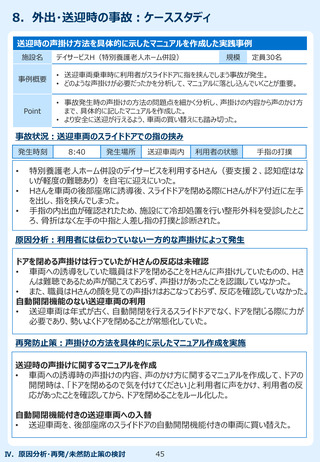

7.医療処置における事故:ケーススタディ

チューブ自己抜去の原因分析により再発防止に取り組んだ実践事例

施設名

特別養護老人ホームG

事例概要

• 経鼻経管栄養チューブや膀胱留置カテーテルの自己抜去が頻発。

• なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメントを行い、自己抜去の原因となる事象を

除去することが重要。

Point

規模

80名

• チューブの自己抜去が発生する原因のアセスメントを多職種で行った。

• 本人にとって不快な要因を除くことにより、自己抜去の再発を予防できた。

事故状況:経鼻経管栄養チューブの自己抜去

発生時刻

•

•

13:00

発生場所

自室

利用者の状態

ー

Gさん(要介護5、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳの90代男性)は、経鼻

経管栄養チューブを留置した状態で退院して、施設に戻った。

栄養注入中にチューブを自分で抜いてしまうことが複数回起こった。

原因分析:チューブが当たっている部分のかゆみによって発生

アセスメントによりチューブ接触部のかゆみが原因であることを特定

• 生活相談員、看護主任、介護職員、医師からなる事故防止委員会にて、自分で

チューブを抜いてしまう原因をアセスメントする必要があることを確認。

• 毎日の生活記録や1日2回の申し送りで情報共有を行い、介護職員、看護職員

等本人にかかわる職員が連携してアセスメントした。

• アセスメントの結果、チューブが当たっている部分のかゆみにより、手で顔をかくときに

チューブを抜くことが多いことが分かった。

再発防止策:清潔を保つケア等を実施

かゆみ防止のため入浴、清拭・保湿を増やし清潔保持

• チューブが当たっている部分のかゆみを防ぐため、定期的な入浴、毎日の清拭・保湿

により清潔を保つことができるようケアを行った。

チューブ抜去時の対応・情報共有の周知徹底

• 職員が、自分が担当したときに、チューブを抜いてほしくない等、不安や責任を感じて

いたため、チューブを抜いてしまった場合の連絡体制や対応方法について周知した。

• ケア内容が数日単位で変わることもあるため、休みや夜勤の職員に対して、変更内

容の伝え漏れが無いよう、書面と口頭でのコミュニケーションがとれるようにした。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

43

チューブ自己抜去の原因分析により再発防止に取り組んだ実践事例

施設名

特別養護老人ホームG

事例概要

• 経鼻経管栄養チューブや膀胱留置カテーテルの自己抜去が頻発。

• なぜチューブを抜くのか、その原因のアセスメントを行い、自己抜去の原因となる事象を

除去することが重要。

Point

規模

80名

• チューブの自己抜去が発生する原因のアセスメントを多職種で行った。

• 本人にとって不快な要因を除くことにより、自己抜去の再発を予防できた。

事故状況:経鼻経管栄養チューブの自己抜去

発生時刻

•

•

13:00

発生場所

自室

利用者の状態

ー

Gさん(要介護5、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳの90代男性)は、経鼻

経管栄養チューブを留置した状態で退院して、施設に戻った。

栄養注入中にチューブを自分で抜いてしまうことが複数回起こった。

原因分析:チューブが当たっている部分のかゆみによって発生

アセスメントによりチューブ接触部のかゆみが原因であることを特定

• 生活相談員、看護主任、介護職員、医師からなる事故防止委員会にて、自分で

チューブを抜いてしまう原因をアセスメントする必要があることを確認。

• 毎日の生活記録や1日2回の申し送りで情報共有を行い、介護職員、看護職員

等本人にかかわる職員が連携してアセスメントした。

• アセスメントの結果、チューブが当たっている部分のかゆみにより、手で顔をかくときに

チューブを抜くことが多いことが分かった。

再発防止策:清潔を保つケア等を実施

かゆみ防止のため入浴、清拭・保湿を増やし清潔保持

• チューブが当たっている部分のかゆみを防ぐため、定期的な入浴、毎日の清拭・保湿

により清潔を保つことができるようケアを行った。

チューブ抜去時の対応・情報共有の周知徹底

• 職員が、自分が担当したときに、チューブを抜いてほしくない等、不安や責任を感じて

いたため、チューブを抜いてしまった場合の連絡体制や対応方法について周知した。

• ケア内容が数日単位で変わることもあるため、休みや夜勤の職員に対して、変更内

容の伝え漏れが無いよう、書面と口頭でのコミュニケーションがとれるようにした。

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

43