よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |

| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

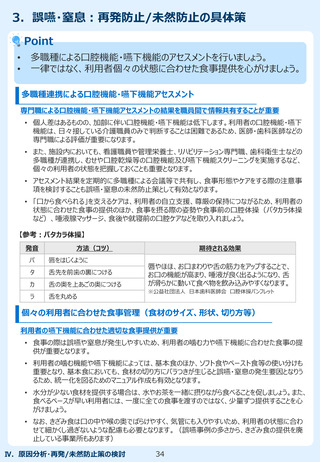

3.誤嚥・窒息:再発防止/未然防止の具体策

Point

•

•

多職種による口腔機能・嚥下機能のアセスメントを行いましょう。

一律ではなく、利用者個々の状態に合わせた食事提供を心がけましょう。

多職種連携による口腔機能・嚥下機能アセスメント

専門職による口腔機能・嚥下機能アセスメントの結果を職員間で情報共有することが重要

• 個人差はあるものの、加齢に伴い口腔機能・嚥下機能は低下します。利用者の口腔機能・嚥下

機能は、日々接している介護職員のみで判断することは困難であるため、医師・歯科医師などの

専門職による評価が重要になります。

• また、施設内においても、看護職員や管理栄養士、リハビリテーション専門職、歯科衛生士などの

多職種が連携し、むせや口腔乾燥等の口腔機能及び嚥下機能スクリーニングを実施するなど、

個々の利用者の状態を把握しておくことも重要となります。

• アセスメント結果を定期的に多職種による会議等で共有し、食事形態やケアをする際の注意事

項を検討することも誤嚥・窒息の未然防止策として有効となります。

• 「口から食べられる」を支えるケアは、利用者の自立支援、尊厳の保持につながるため、利用者の

状態に合わせた食事の提供のほか、食事を摂る際の姿勢や食事前の口腔体操(パタカラ体操

など)、唾液腺マッサージ、食後や就寝前の口腔ケアなどを取り入れましょう。

【参考:パタカラ体操】

発音

方法(コツ)

パ

唇をはじくように

タ

舌先を前歯の裏につける

カ

舌の奥を上あごの奥につける

ラ

舌を丸める

期待される効果

唇やほほ、お口まわりや舌の筋力をアップすることで、

お口の機能が高まり、唾液が良く出るようになり、舌

が滑らかに動いて食べ物を飲み込みやすくなります。

※公益社団法人 日本歯科医師会 口腔体操パンフレット

個々の利用者に合わせた食事管理(食材のサイズ、形状、切り方等)

利用者の嚥下機能に合わせた適切な食事提供が重要

• 食事の際は誤嚥や窒息が発生しやすいため、利用者の噛む力や嚥下機能に合わせた食事の提

供が重要となります。

• 利用者の噛む機能や嚥下機能によっては、基本食のほか、ソフト食やペースト食等の使い分けも

重要となり、基本食においても、食材の切り方にバラつきが生じると誤嚥・窒息の発生要因となりう

るため、統一化を図るためのマニュアル作成も有効となります。

• 水分が少ない食材を提供する場合は、水やお茶を一緒に摂りながら食べることを促しましょう。また、

食べるペースが早い利用者には、一度に全ての食事を渡すのではなく、少量ずつ提供することを心

がけましょう。

• なお、きざみ食は口の中や喉の奥でばらけやすく、気管にも入りやすいため、利用者の状態に合わ

せて細かくし過ぎないような配慮も必要となります。(誤嚥事例の多さから、きざみ食の提供を廃

止している事業所もあります)

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

34

Point

•

•

多職種による口腔機能・嚥下機能のアセスメントを行いましょう。

一律ではなく、利用者個々の状態に合わせた食事提供を心がけましょう。

多職種連携による口腔機能・嚥下機能アセスメント

専門職による口腔機能・嚥下機能アセスメントの結果を職員間で情報共有することが重要

• 個人差はあるものの、加齢に伴い口腔機能・嚥下機能は低下します。利用者の口腔機能・嚥下

機能は、日々接している介護職員のみで判断することは困難であるため、医師・歯科医師などの

専門職による評価が重要になります。

• また、施設内においても、看護職員や管理栄養士、リハビリテーション専門職、歯科衛生士などの

多職種が連携し、むせや口腔乾燥等の口腔機能及び嚥下機能スクリーニングを実施するなど、

個々の利用者の状態を把握しておくことも重要となります。

• アセスメント結果を定期的に多職種による会議等で共有し、食事形態やケアをする際の注意事

項を検討することも誤嚥・窒息の未然防止策として有効となります。

• 「口から食べられる」を支えるケアは、利用者の自立支援、尊厳の保持につながるため、利用者の

状態に合わせた食事の提供のほか、食事を摂る際の姿勢や食事前の口腔体操(パタカラ体操

など)、唾液腺マッサージ、食後や就寝前の口腔ケアなどを取り入れましょう。

【参考:パタカラ体操】

発音

方法(コツ)

パ

唇をはじくように

タ

舌先を前歯の裏につける

カ

舌の奥を上あごの奥につける

ラ

舌を丸める

期待される効果

唇やほほ、お口まわりや舌の筋力をアップすることで、

お口の機能が高まり、唾液が良く出るようになり、舌

が滑らかに動いて食べ物を飲み込みやすくなります。

※公益社団法人 日本歯科医師会 口腔体操パンフレット

個々の利用者に合わせた食事管理(食材のサイズ、形状、切り方等)

利用者の嚥下機能に合わせた適切な食事提供が重要

• 食事の際は誤嚥や窒息が発生しやすいため、利用者の噛む力や嚥下機能に合わせた食事の提

供が重要となります。

• 利用者の噛む機能や嚥下機能によっては、基本食のほか、ソフト食やペースト食等の使い分けも

重要となり、基本食においても、食材の切り方にバラつきが生じると誤嚥・窒息の発生要因となりう

るため、統一化を図るためのマニュアル作成も有効となります。

• 水分が少ない食材を提供する場合は、水やお茶を一緒に摂りながら食べることを促しましょう。また、

食べるペースが早い利用者には、一度に全ての食事を渡すのではなく、少量ずつ提供することを心

がけましょう。

• なお、きざみ食は口の中や喉の奥でばらけやすく、気管にも入りやすいため、利用者の状態に合わ

せて細かくし過ぎないような配慮も必要となります。(誤嚥事例の多さから、きざみ食の提供を廃

止している事業所もあります)

Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討

34