よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

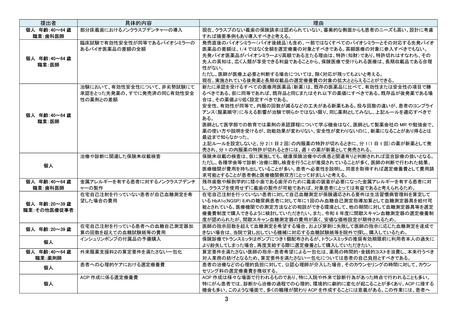

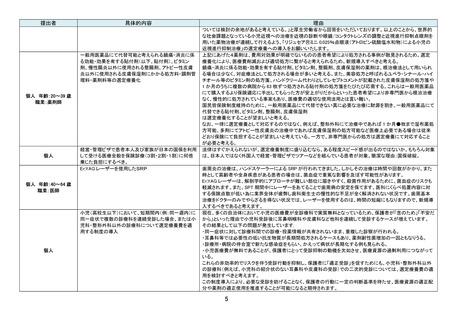

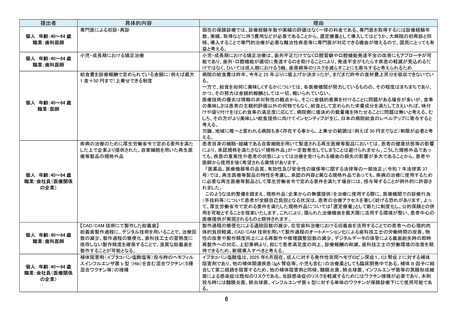

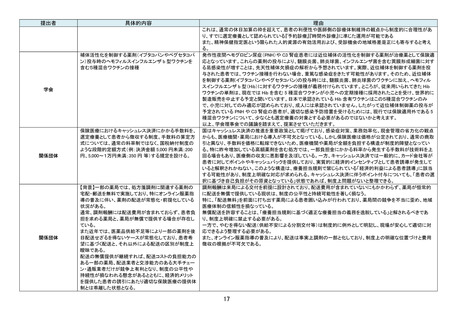

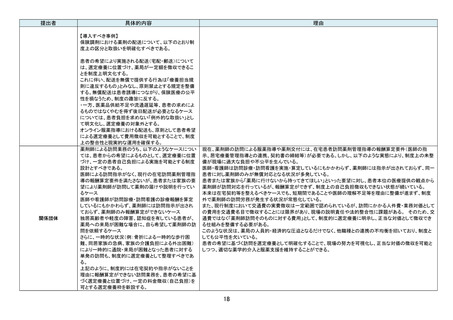

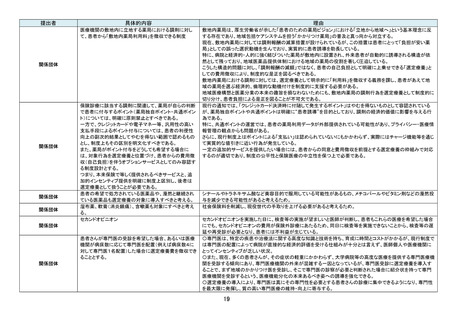

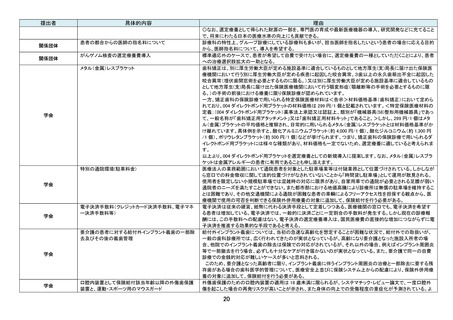

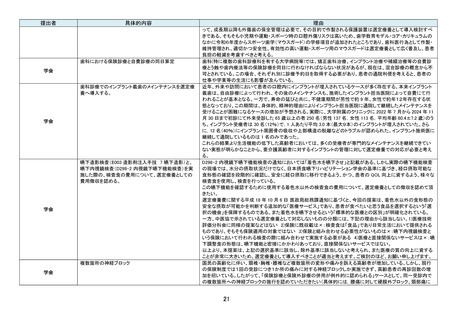

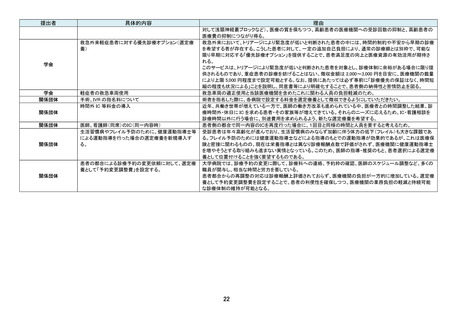

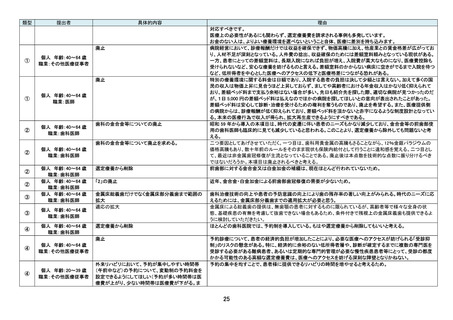

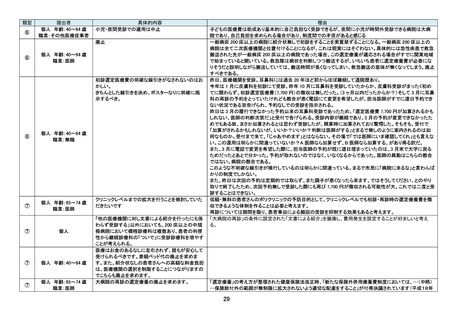

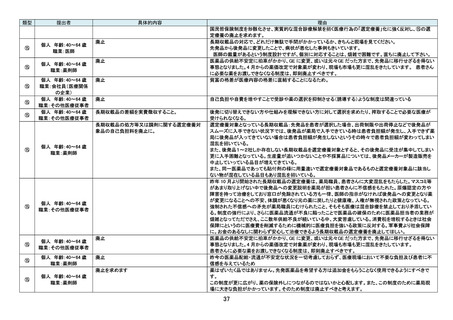

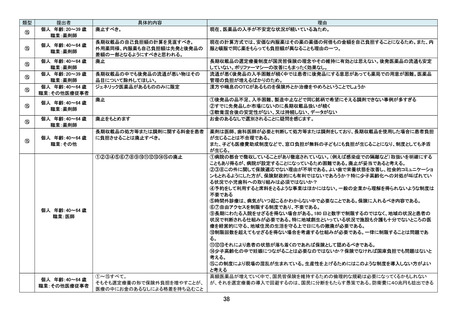

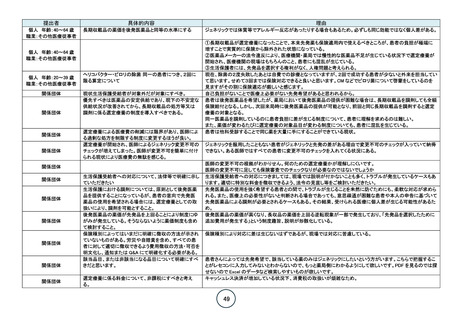

提出者

具体的内容

理由

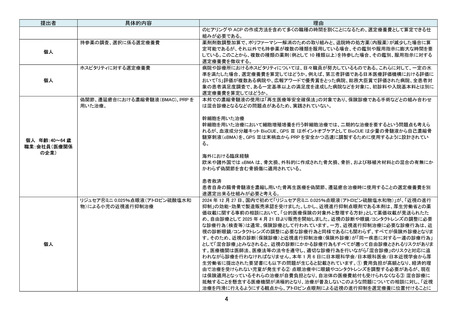

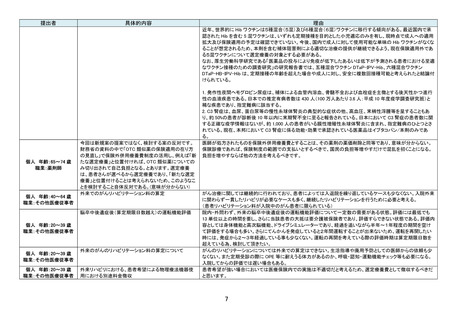

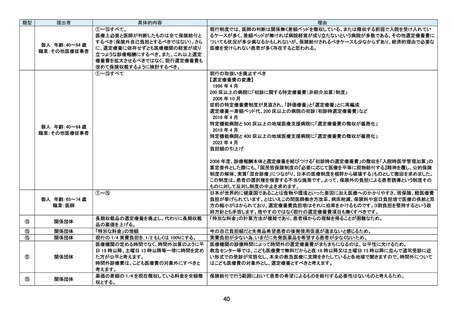

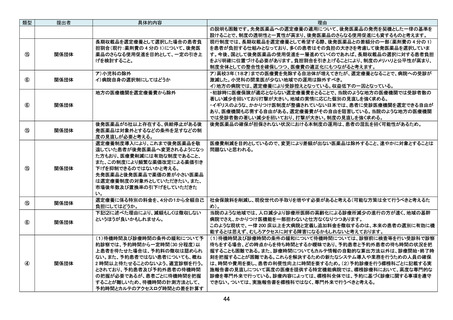

近年、世界的に Hib ワクチンは5種混合(5混)及び6種混合(6混)ワクチンに移行する傾向がある。最近国内で承

認された Hib を含む 5 混ワクチンは、いずれも定期接種を目的とした小児適応のみを有し、現時点で成人への適用

拡大及び保険適用の予定は確認できていない。今後、国内で成人に対して使用可能な単味の Hib ワクチンがなくな

ることが想定されるため、本剤を含む補体阻害剤による適切な治療の提供が継続できるよう、現在保険適用外であ

る5混ワクチンについて選定療養の対象とする必要がある。

なお、厚生労働科学研究である「医薬品の投与により免疫が低下したあるいは低下が予測される患者における至適

なワクチン接種のための調査研究」の研究報告書では、五種混合ワクチン DTaP-IPV-Hib、六種混合ワクチン

DTaP-HB-IPV-Hib は、定期接種の年齢を超えた場合や成人に対し、安全に複数回接種可能と考えられたと結論付

けられている。

個人 年齢:65~74 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

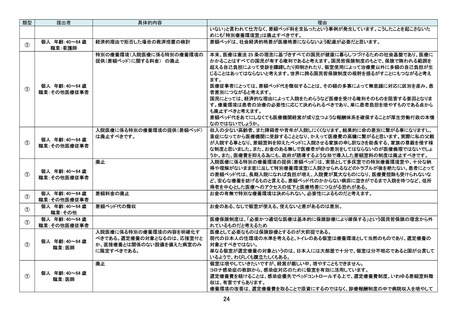

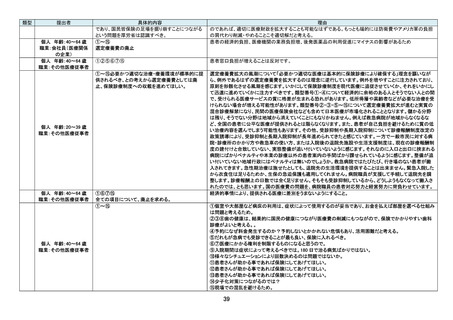

今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。

財務省の資料の中で「OTC 類似薬の保険適用の在り方

の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新

たな選定療養」と位置付ければ、OTC 類似薬についての

み切り出されて自己負担となる。とあります。選定療養

は、患者さんが選べるから選定療養であり、「新たな選定

療養」と位置付けることは考えられないため、このようなこ

とを検討すること自体反対である。(意味が分からない)

外来でのがんリハビリテーション料の算定

脳卒中後遺症後(算定期限日数越え)の運転機能評価

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

外来のがんのリハビリテーション料の算定について

外来リハビリにおける、患者希望による物理療法機器使

用における別途料金徴収

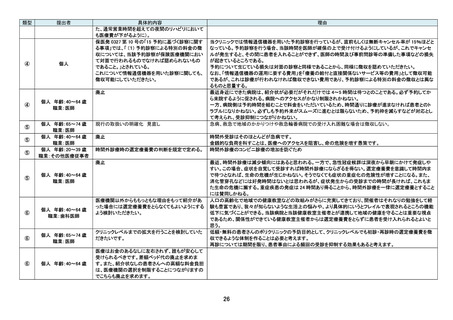

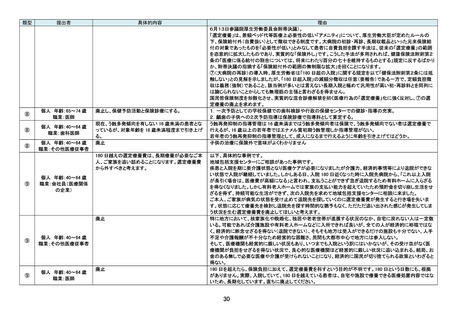

1. 発作性夜間ヘモグロビン尿症は、補体による血管内溶血、骨髄不全および血栓症を主徴とする後天性かつ進行

性の血液疾患である。日本での推定有病者数は 430 人(100 万人あたり 3.6 人:平成 10 年度疫学調査研究班)と

稀な疾患であり、指定難病に該当する。

2. C3 腎症は、血尿、蛋白尿等の慢性糸球体腎炎の典型的な症状の他、高血圧、末梢性浮腫等を呈することもあ

り、約 50%の患者が診断後 10 年以内に末期腎不全に至ると報告されている。日本において C3 腎症の患者数に関

する正確な疫学情報はないが、約 1,000 人の患者がいる膜性増殖性糸球体腎炎に含まれ、指定難病のひとつとさ

れている。現在、本邦において C3 腎症に係る効能・効果で承認されている医薬品はイプタコパン/本剤のみであ

る。

医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。

保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。

負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。

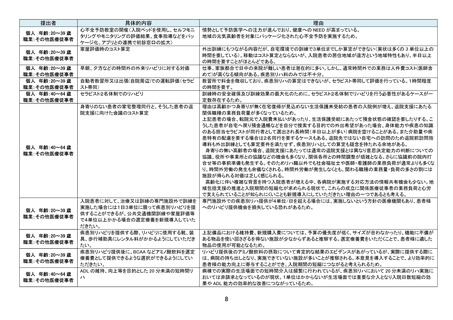

がん治療に関しては継続的に行われており、患者によっては入退院を繰り返しているケースも少なくない。入院外来

に関わらず一貫したリハビリが必要なケースも多く、継続したリハビリテーションを行うために必要と考える。

(患者リハビリテーション料が入院中のがん患者に限られている)

院内・外問わず、外来の脳卒中後遺症後の運転機能評価について一定数の需要がある状態。評価には最低でも

13 単位以上の時間を要し、さらに当該患者の大抵は要介護被保険者であり、評価すらできない状態である。評価内

容としては身体機能と高次脳機能、ドライブシミュレーターであり、経過を追いながら半年~1年程度の期間を空け

て評価をする場合も多い。さらにてんかんを発症していると2年間運転することが出来ないため、運転を再開したい

時には、発症から2~3年経過している事も少なくない。運転の再開を考えている際の評価時期は算定期限日数を

超えている為、検討して頂きたい。

がんのリハビリテーションについては外来での算定はできない。生活指導や廃用予防としての医師からの依頼も少

なくない。また定期受診の際に OPE 等に耐えうる体力があるのか、呼吸・認知・運動機能チェック等も必要になる。

入院してからの評価では遅い場合もある。

患者希望が強い場合においては医療保険内での実施は不適切だと考えるため、選定療養費として徴収するべきだ

と思います。

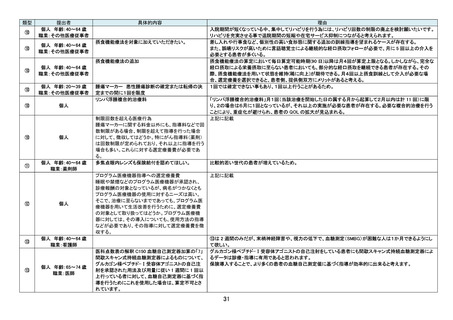

7

具体的内容

理由

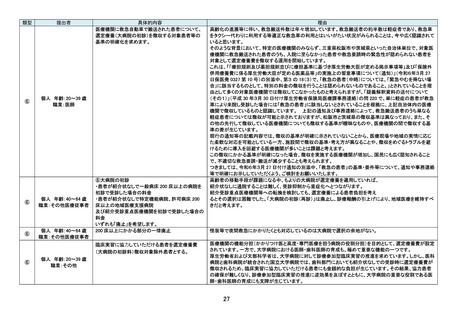

近年、世界的に Hib ワクチンは5種混合(5混)及び6種混合(6混)ワクチンに移行する傾向がある。最近国内で承

認された Hib を含む 5 混ワクチンは、いずれも定期接種を目的とした小児適応のみを有し、現時点で成人への適用

拡大及び保険適用の予定は確認できていない。今後、国内で成人に対して使用可能な単味の Hib ワクチンがなくな

ることが想定されるため、本剤を含む補体阻害剤による適切な治療の提供が継続できるよう、現在保険適用外であ

る5混ワクチンについて選定療養の対象とする必要がある。

なお、厚生労働科学研究である「医薬品の投与により免疫が低下したあるいは低下が予測される患者における至適

なワクチン接種のための調査研究」の研究報告書では、五種混合ワクチン DTaP-IPV-Hib、六種混合ワクチン

DTaP-HB-IPV-Hib は、定期接種の年齢を超えた場合や成人に対し、安全に複数回接種可能と考えられたと結論付

けられている。

個人 年齢:65~74 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。

財務省の資料の中で「OTC 類似薬の保険適用の在り方

の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新

たな選定療養」と位置付ければ、OTC 類似薬についての

み切り出されて自己負担となる。とあります。選定療養

は、患者さんが選べるから選定療養であり、「新たな選定

療養」と位置付けることは考えられないため、このようなこ

とを検討すること自体反対である。(意味が分からない)

外来でのがんリハビリテーション料の算定

脳卒中後遺症後(算定期限日数越え)の運転機能評価

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

外来のがんのリハビリテーション料の算定について

外来リハビリにおける、患者希望による物理療法機器使

用における別途料金徴収

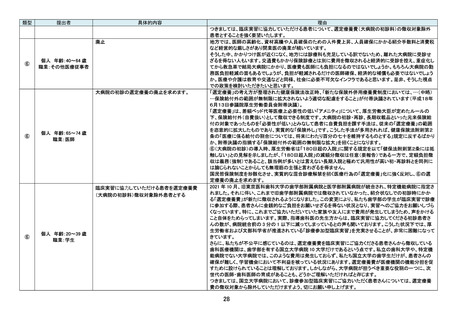

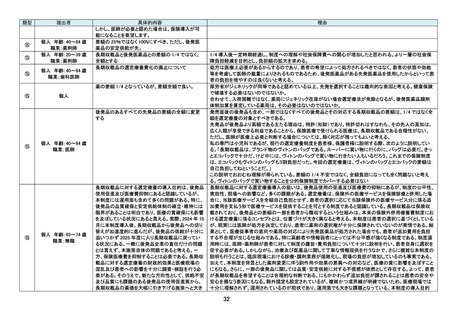

1. 発作性夜間ヘモグロビン尿症は、補体による血管内溶血、骨髄不全および血栓症を主徴とする後天性かつ進行

性の血液疾患である。日本での推定有病者数は 430 人(100 万人あたり 3.6 人:平成 10 年度疫学調査研究班)と

稀な疾患であり、指定難病に該当する。

2. C3 腎症は、血尿、蛋白尿等の慢性糸球体腎炎の典型的な症状の他、高血圧、末梢性浮腫等を呈することもあ

り、約 50%の患者が診断後 10 年以内に末期腎不全に至ると報告されている。日本において C3 腎症の患者数に関

する正確な疫学情報はないが、約 1,000 人の患者がいる膜性増殖性糸球体腎炎に含まれ、指定難病のひとつとさ

れている。現在、本邦において C3 腎症に係る効能・効果で承認されている医薬品はイプタコパン/本剤のみであ

る。

医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。

保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。

負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。

がん治療に関しては継続的に行われており、患者によっては入退院を繰り返しているケースも少なくない。入院外来

に関わらず一貫したリハビリが必要なケースも多く、継続したリハビリテーションを行うために必要と考える。

(患者リハビリテーション料が入院中のがん患者に限られている)

院内・外問わず、外来の脳卒中後遺症後の運転機能評価について一定数の需要がある状態。評価には最低でも

13 単位以上の時間を要し、さらに当該患者の大抵は要介護被保険者であり、評価すらできない状態である。評価内

容としては身体機能と高次脳機能、ドライブシミュレーターであり、経過を追いながら半年~1年程度の期間を空け

て評価をする場合も多い。さらにてんかんを発症していると2年間運転することが出来ないため、運転を再開したい

時には、発症から2~3年経過している事も少なくない。運転の再開を考えている際の評価時期は算定期限日数を

超えている為、検討して頂きたい。

がんのリハビリテーションについては外来での算定はできない。生活指導や廃用予防としての医師からの依頼も少

なくない。また定期受診の際に OPE 等に耐えうる体力があるのか、呼吸・認知・運動機能チェック等も必要になる。

入院してからの評価では遅い場合もある。

患者希望が強い場合においては医療保険内での実施は不適切だと考えるため、選定療養費として徴収するべきだ

と思います。

7