よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (35 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

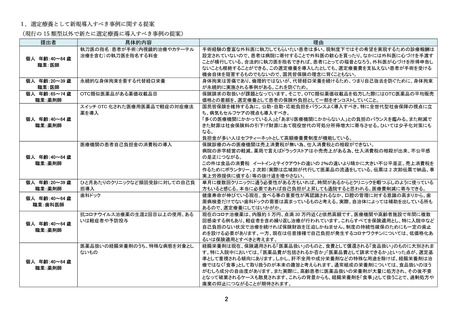

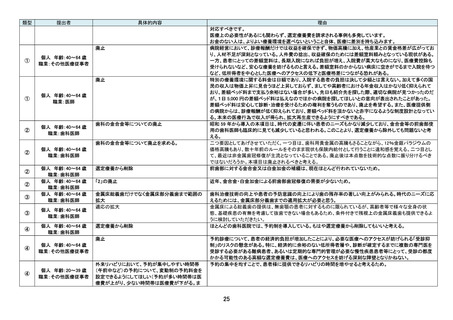

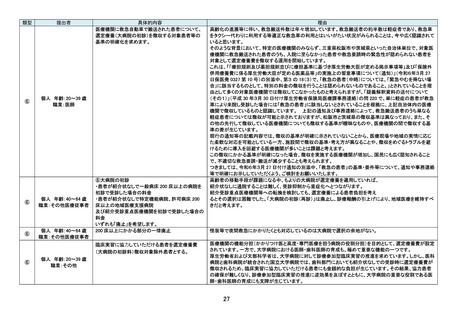

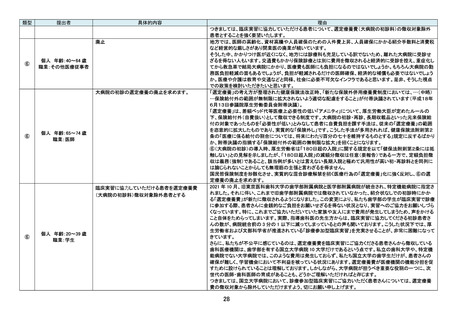

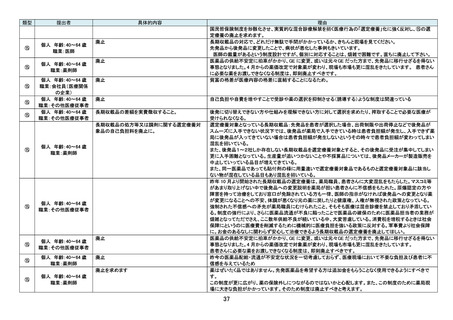

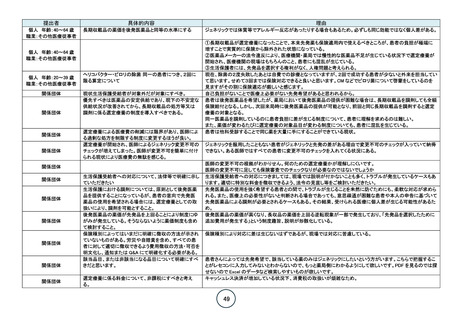

類型

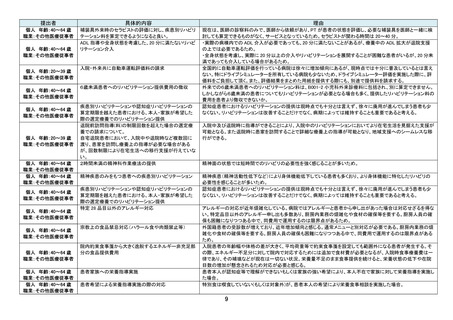

提出者

⑮

個人

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

具体的内容

選定療養の長期収載品の 1 部自己負担の制度は、

廃止するべきである。まず、長期収載品がよく、変わ

る。薬品の規格によっても算定できないものがある。

事務処理に時間と労力を割くことになる。患者様に説

明するのも大変。患者様も理解するうえで、混乱す

る。やめるべきである。

現行の長期収載品は後発医薬品との差額の 4 分の1

を特別の料金として患者負担とするが、具体的な期限

を決めて負担額を差額の2分の1、4分の3、全額と段

階を追って増額すべきである。

選定療養の取扱いについて廃止すべき。

⑮

⑮

⑮

⑮

個人 年齢:65~74 歳

職業:医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:40~64 歳

職業:会社員(医療関係

の企業)

長期収載品の選定療養は中止すべきです。

長期収載品薬品に対する選定療養の廃止

医療の中でも投薬という診療行為の中核をなす部分にかかるものであり、貧富の格差が医療内容の格差に直

結するから

廃止

特に高齢者、軽度認知症など、薬の知識に乏しい患者が、医師の診断なしに保険外医薬品を自己判断で選択

した結果生じた副反応、相互作用などを自己責任とするのは酷である。また、市販薬の価格の高さにより服用が

できず、疾病が放置され、病状が複雑化、重症化する危険性も高い。

「選定療養」は、患者さんが追加費用を負担することで、保険適用外の治療やサービスを保険診療と同時に受け

ることができる。一方で、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差の広がりをもたらし、必要な

医療は保険診療でという皆保険制度の形骸化につながる。

長期収載品の選定療養を開始後、医薬品の供給問題はさらに悪化。2025 年度薬価改定を行い、選定療養対象

薬の変更は現場への混乱を招く結果となっている。また本来医薬品は開発段階からのデータの蓄積があり、現

在の安全な医薬品提供に繋がっていると考える。選定療養開始後、長期収載品(先発品)の販売中止ケースも

発生している。過去のデータの損失に繋がる恐れが大きい。後発品使用を推進し、医療費を抑える目的は理解

しつつも選定療養と言う自己負担を強いる制度は、問題の解決には至らないのではないか?大きな損失から目

を背けているのではないか。

1. 医薬品供給の不安定性と制度の矛盾

後発医薬品の供給は、製造上の不備や原材料不足、企業の経営難などにより慢性的に不安定です。にもかか

わらず、選定療養制度では「後発品がある」という前提で長期収載品に追加負担を課すため、実際には後発品

が手に入らない状況でも患者に選定療養費を求めるケースが発生する可能性があります。

2. 薬局現場の業務負担と在庫リスク

日本保険薬局協会が 2024 年11月-12 月に実施した調査によれば、薬局の約 90%が制度対応に「とても負担を

感じている」と回答しており、特に「患者説明」「在庫管理」「会計処理」などの工程で業務が煩雑化しています。ま

た、後発品が選ばれることで長期収載品が不動在庫化し、廃棄リスクや経営的損失も増加しています。このよう

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

長期収載品に関する選定療養費制度は廃止すべき。

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:会社員(医療関係

の企業)

①安価な後発医薬品への切り替えを一層促進し、国民医療費を軽減する必要があるため。

②疾病治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合や、副作用・相互作用等の安全性の観点から先発

医薬品を処方する必要がある場合等は、先発医薬品を使用しても特別の料金は発生せず患者負担は増加しな

い制度設計になっているため。

③軽減できた医療資源はドラッグラグ・ロスを解消するため新薬開発に投下して頂きたい。

薬剤処方は、医療行為の中核をなすものであり、保険適用からの除外は、実質の混合診療である。低額の薬剤

では薬価の 10 割超となる患者負担が発生するケースがあり矛盾も大きく、負担増による受診控えを招き、患者

の健康に影響を及ぼすものと考えるため。

保険収載を前提としない選定療養の拡大は国民皆保険制度の形骸化に繋がるため、行うべきではない。

すべての患者、国民は自分の望む医療を受ける権利がある。薬剤も同様で、先発品であろうとジェネリック医薬

品であろうと、それが必要であれば望むものを処方されるべき。

患者にとって必要な医薬品が追加負担なく処方されることが必要であり当然と考えるから。

廃止

現行制度の長期収載品選定療養費には廃止

⑮

理由

この原因は、薬を使いすぎることが原因なのだ。漫然と、薬を処方する。残薬を利用しない。一般市販薬への移

行がすすまず、医療医薬品に対する保険財政の圧迫が原因である。一般市販薬に使うのを増やし、薬価をつけ

る薬を少なくすることである。また、セルフィメディフィケーションの推進があれば、この制度は必要ないと考える。

35

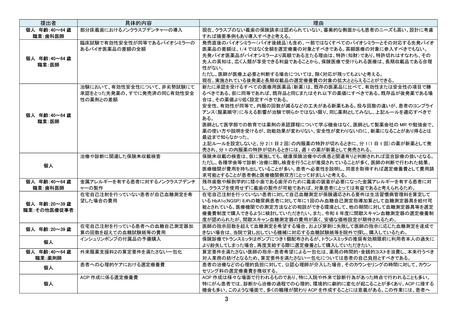

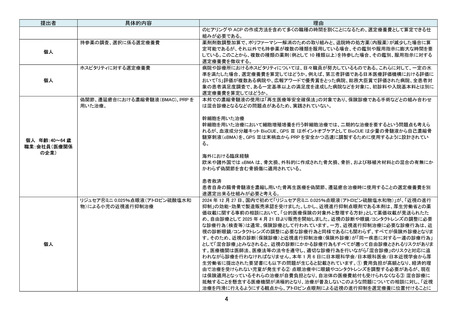

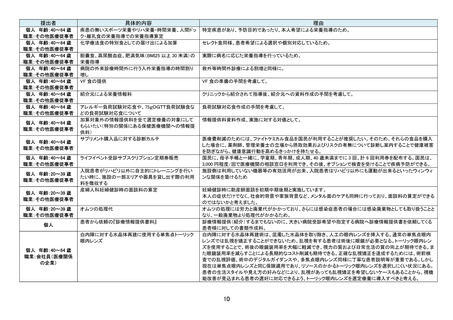

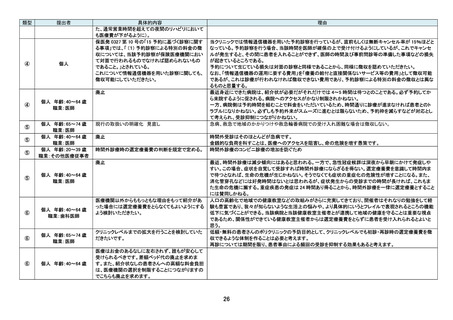

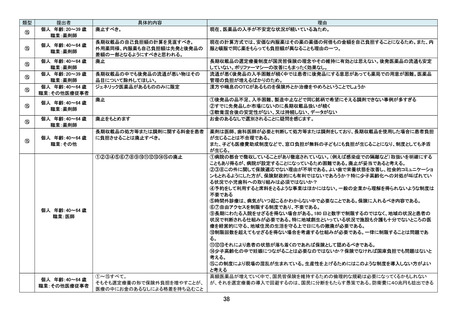

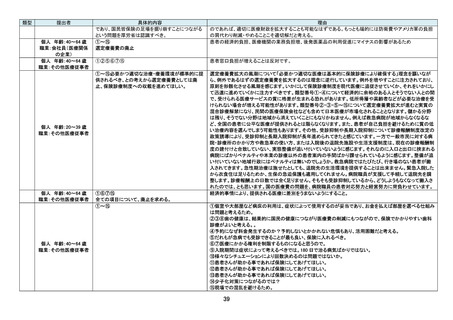

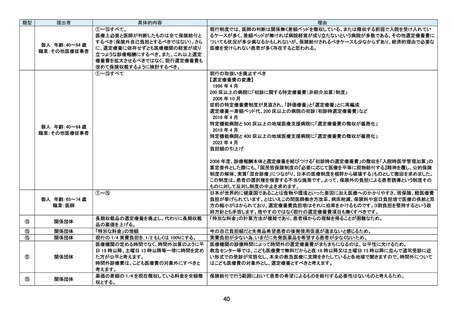

提出者

⑮

個人

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

具体的内容

選定療養の長期収載品の 1 部自己負担の制度は、

廃止するべきである。まず、長期収載品がよく、変わ

る。薬品の規格によっても算定できないものがある。

事務処理に時間と労力を割くことになる。患者様に説

明するのも大変。患者様も理解するうえで、混乱す

る。やめるべきである。

現行の長期収載品は後発医薬品との差額の 4 分の1

を特別の料金として患者負担とするが、具体的な期限

を決めて負担額を差額の2分の1、4分の3、全額と段

階を追って増額すべきである。

選定療養の取扱いについて廃止すべき。

⑮

⑮

⑮

⑮

個人 年齢:65~74 歳

職業:医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:40~64 歳

職業:会社員(医療関係

の企業)

長期収載品の選定療養は中止すべきです。

長期収載品薬品に対する選定療養の廃止

医療の中でも投薬という診療行為の中核をなす部分にかかるものであり、貧富の格差が医療内容の格差に直

結するから

廃止

特に高齢者、軽度認知症など、薬の知識に乏しい患者が、医師の診断なしに保険外医薬品を自己判断で選択

した結果生じた副反応、相互作用などを自己責任とするのは酷である。また、市販薬の価格の高さにより服用が

できず、疾病が放置され、病状が複雑化、重症化する危険性も高い。

「選定療養」は、患者さんが追加費用を負担することで、保険適用外の治療やサービスを保険診療と同時に受け

ることができる。一方で、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差の広がりをもたらし、必要な

医療は保険診療でという皆保険制度の形骸化につながる。

長期収載品の選定療養を開始後、医薬品の供給問題はさらに悪化。2025 年度薬価改定を行い、選定療養対象

薬の変更は現場への混乱を招く結果となっている。また本来医薬品は開発段階からのデータの蓄積があり、現

在の安全な医薬品提供に繋がっていると考える。選定療養開始後、長期収載品(先発品)の販売中止ケースも

発生している。過去のデータの損失に繋がる恐れが大きい。後発品使用を推進し、医療費を抑える目的は理解

しつつも選定療養と言う自己負担を強いる制度は、問題の解決には至らないのではないか?大きな損失から目

を背けているのではないか。

1. 医薬品供給の不安定性と制度の矛盾

後発医薬品の供給は、製造上の不備や原材料不足、企業の経営難などにより慢性的に不安定です。にもかか

わらず、選定療養制度では「後発品がある」という前提で長期収載品に追加負担を課すため、実際には後発品

が手に入らない状況でも患者に選定療養費を求めるケースが発生する可能性があります。

2. 薬局現場の業務負担と在庫リスク

日本保険薬局協会が 2024 年11月-12 月に実施した調査によれば、薬局の約 90%が制度対応に「とても負担を

感じている」と回答しており、特に「患者説明」「在庫管理」「会計処理」などの工程で業務が煩雑化しています。ま

た、後発品が選ばれることで長期収載品が不動在庫化し、廃棄リスクや経営的損失も増加しています。このよう

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

長期収載品に関する選定療養費制度は廃止すべき。

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:会社員(医療関係

の企業)

①安価な後発医薬品への切り替えを一層促進し、国民医療費を軽減する必要があるため。

②疾病治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合や、副作用・相互作用等の安全性の観点から先発

医薬品を処方する必要がある場合等は、先発医薬品を使用しても特別の料金は発生せず患者負担は増加しな

い制度設計になっているため。

③軽減できた医療資源はドラッグラグ・ロスを解消するため新薬開発に投下して頂きたい。

薬剤処方は、医療行為の中核をなすものであり、保険適用からの除外は、実質の混合診療である。低額の薬剤

では薬価の 10 割超となる患者負担が発生するケースがあり矛盾も大きく、負担増による受診控えを招き、患者

の健康に影響を及ぼすものと考えるため。

保険収載を前提としない選定療養の拡大は国民皆保険制度の形骸化に繋がるため、行うべきではない。

すべての患者、国民は自分の望む医療を受ける権利がある。薬剤も同様で、先発品であろうとジェネリック医薬

品であろうと、それが必要であれば望むものを処方されるべき。

患者にとって必要な医薬品が追加負担なく処方されることが必要であり当然と考えるから。

廃止

現行制度の長期収載品選定療養費には廃止

⑮

理由

この原因は、薬を使いすぎることが原因なのだ。漫然と、薬を処方する。残薬を利用しない。一般市販薬への移

行がすすまず、医療医薬品に対する保険財政の圧迫が原因である。一般市販薬に使うのを増やし、薬価をつけ

る薬を少なくすることである。また、セルフィメディフィケーションの推進があれば、この制度は必要ないと考える。

35