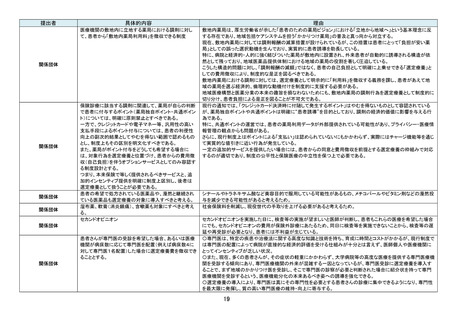

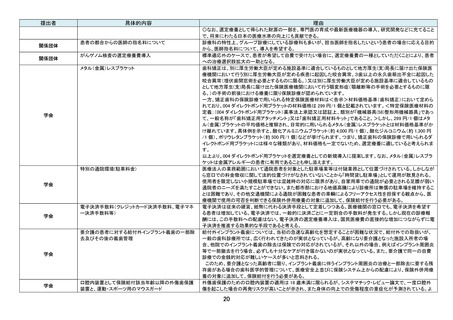

よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

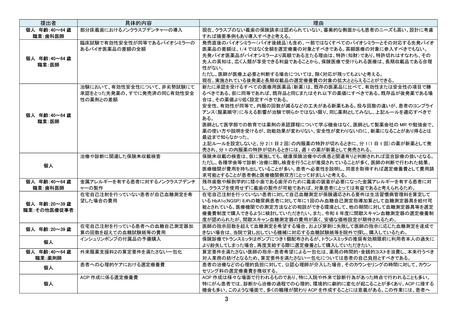

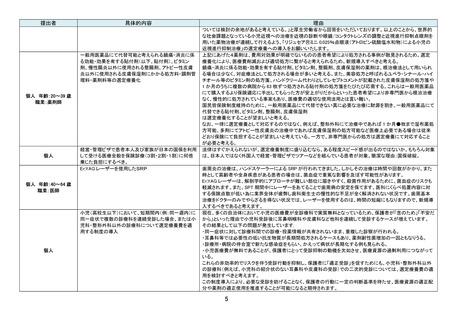

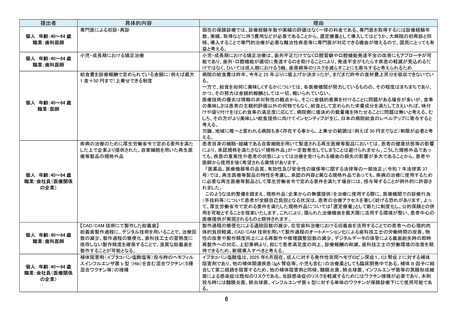

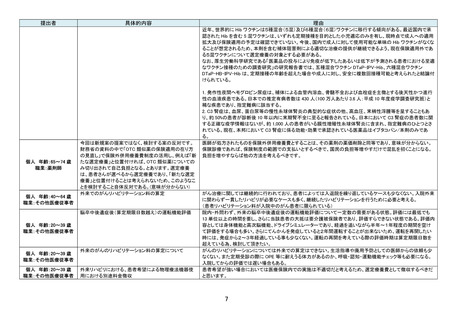

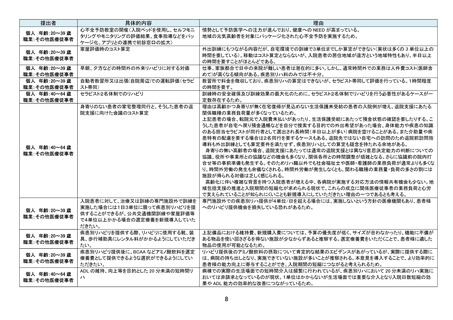

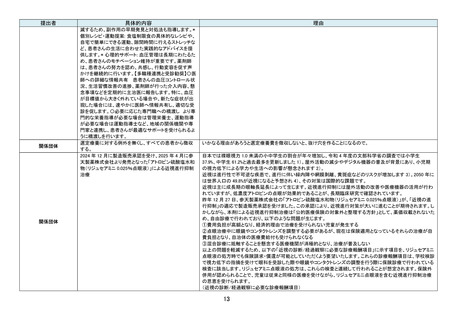

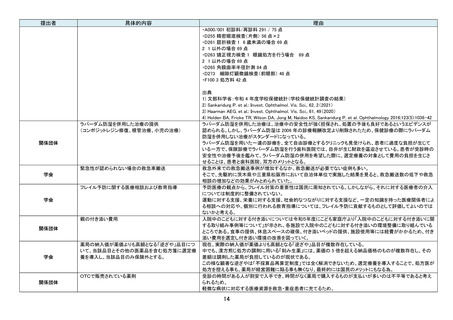

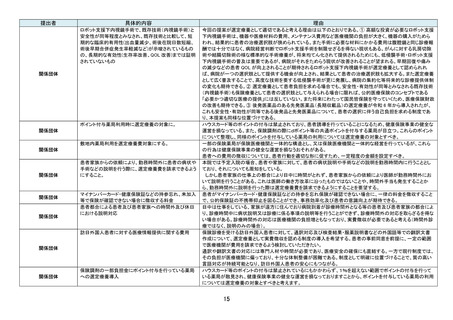

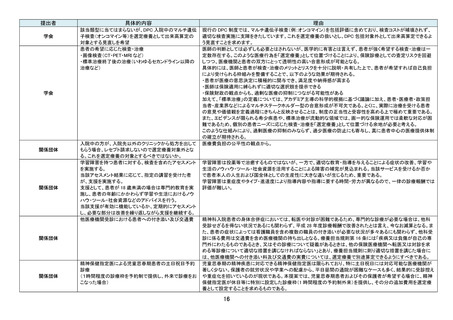

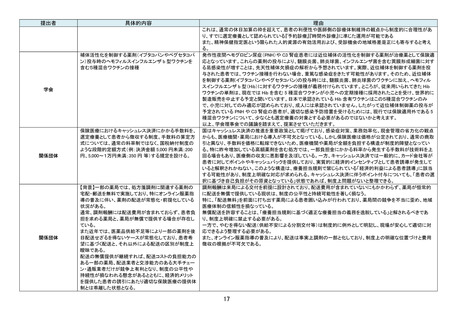

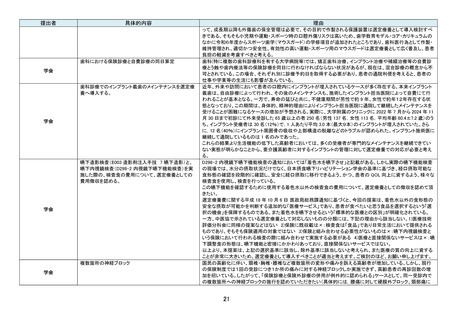

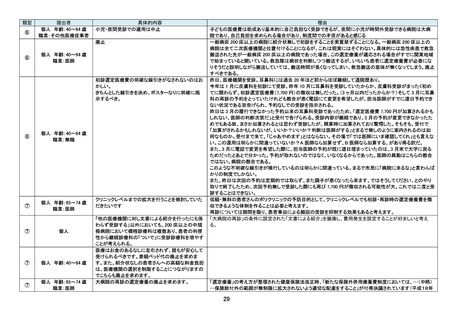

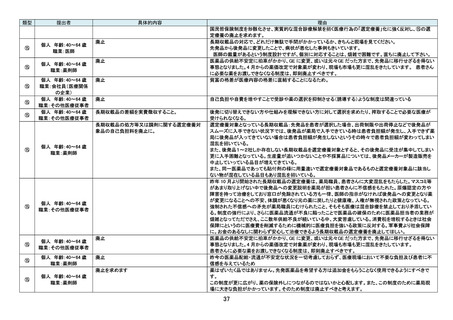

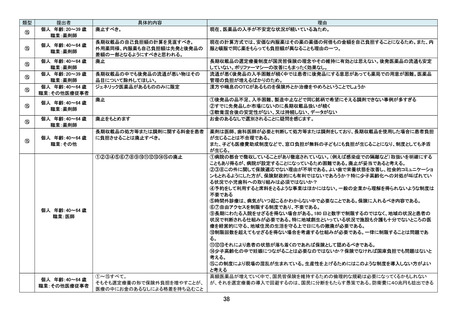

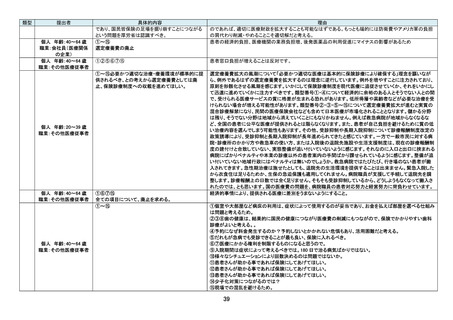

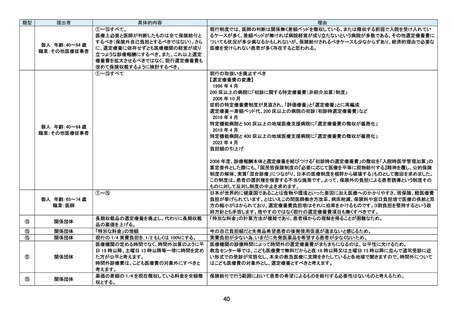

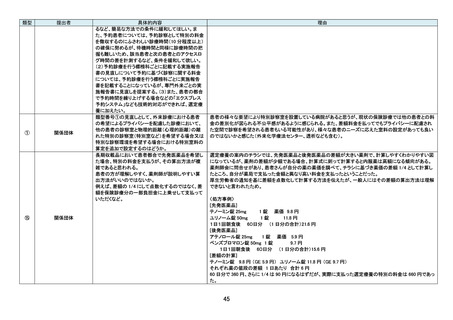

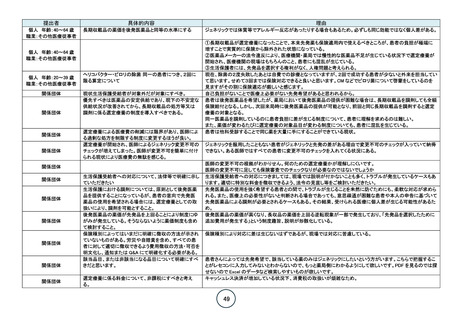

提出者

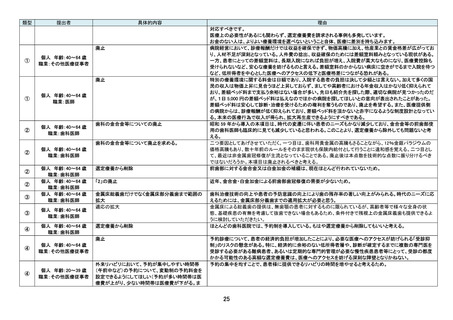

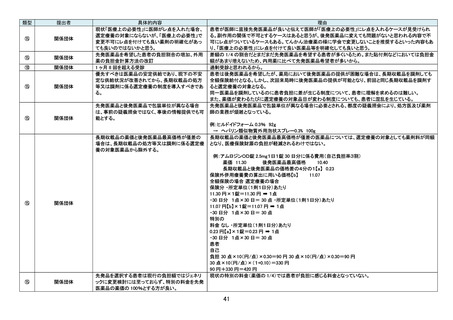

具体的内容

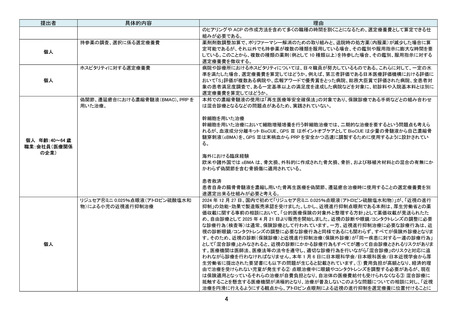

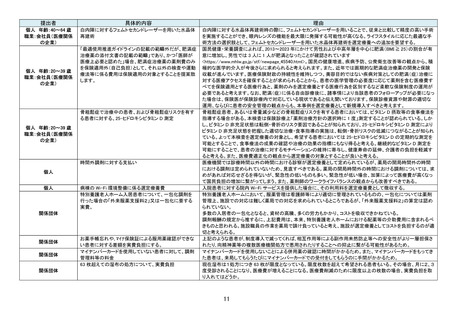

補体活性化を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパ

ン)投与時のヘモフィルスインフルエンザ b 型ワクチンを

含む5種混合ワクチンの接種

学会

関係団体

関係団体

保険医療におけるキャッシュレス決済にかかる手数料を、

選定療養として患者から徴収する制度。手数料の算定方

式については、通常の料率制ではなく、国税納付制度の

ような段階的定額方式(例:決済金額 5,000 円未満:200

円、5,000~1万円未満:350 円 等)する規定を設ける。

【背景】一部の薬局では、処方箋調剤に関連する薬剤の

宅配・郵送を無料で実施しており、特にオンライン服薬指

導の普及に伴い、薬剤の配送が常態化・前提化している

状況がある。

通常、調剤報酬には配送費用が含まれておらず、患者負

担を求める薬局と、薬局が無償で提供する場合が存在し

ている。

また近年では、医薬品供給不足等により一部の薬剤を後

日配送せざるを得ないケースが常態化しており、患者希

望に基づく配送と、それ以外による配送の区別が制度上

曖昧である。

配送の無償提供が継続すれば、配送コストの負担能力の

ある一部の薬局、配送業者と交渉能力のある大手チェー

ン・通販業者だけが競争上有利となり、制度の公平性や

持続性が損なわれる懸念があるとともに、経済的メリット

を提供した患者の誘引にあたり適切な保険医療の提供体

制とは乖離した状態となる。

理由

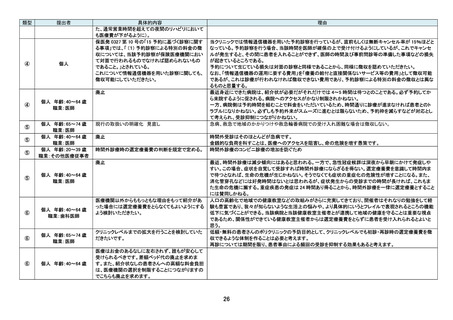

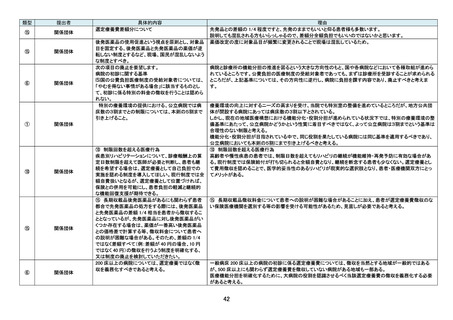

これは、通常の休日加算の枠を超えて、患者の利便性や医師側の診療体制維持の観点から制度的に合理性があ

り、すでに選定療養として認められている『予約診療』『時間外診療』に準じた運用が可能である

また、精神保健指定医という限られた人的資源の有効活用および、受診機会の地域格差是正にも寄与すると考え

る。

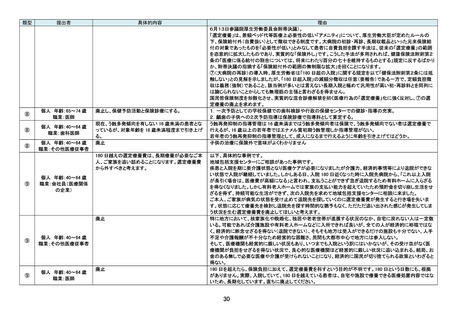

発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)や C3 腎症患者には近位補体の活性化を制御する薬剤が治療薬として保険適

応となっています。これらの薬剤の投与により、髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を含む莢膜形成細菌に対す

る易感染性が増すことは、先天性補体欠損症の解析から予想されています。実際、近位補体を制御する薬剤を投

与された患者では、ワクチン接種を行わない場合、重篤な感染症をきたす可能性があります。そのため、近位補体

を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパン)の投与時には、髄膜炎菌、肺炎球菌のワクチンに加え、ヘモフィル

スインフルエンザ b 型(Hib)に対するワクチンの接種が義務付けられています。ところが、従来用いられてきた Hib

ワクチンの単剤は、現在では Hib を含む 5 種混合ワクチンが小児への定期接種に採用されたことを受け、世界的に

製造販売を中止する予定と聞いています。日本で承認されている Hib 含有ワクチンはこの5種混合ワクチンのみ

で、小児に対してのみ適応が認められており、成人には承認されていません。したがって近位補体制御薬の投与が

予定されている PNH や C3 腎症の患者が、適切な感染予防措置を受けるためには、現行では保険適用外である 5

種混合ワクチンについて、少なくとも選定療養の対象とする必要があるのではないかと考えます。

以上、学会理事会での議論を踏まえて、提案させていただきます。

国はキャッシュレス決済の推進を重要政策として掲げており、感染症対策、業務効率化、現金管理の省力化の観点

からも、医療機関・薬局における導入が不可欠となっている。しかし保険医療は価格が公定されており、通常の商取

引と異なり、手数料を価格に転嫁できないため、医療機関や薬局が全額を負担する構造が制度的障壁となってい

る。特に昨今増加している高額薬剤を含む処方では、一部負担金にかかる料率から発生する手数料が技術料を上

回る場合もあり、医療側の収支に悪影響を及ぼしている。一方、キャッシュレス決済では一般的に、カード会社等が

患者に対してポイントやキャッシュバックを提供しており、実質的に経済的インセンティブとして患者誘導が発生して

いると解釈されかねない。このような構造は、療養担当規則で禁じられている「経済的利益による患者誘導」に該当

する可能性があり、制度上明確な対応が求められる。キャッシュレス決済に伴うポイント付与についても、「患者の選

択に基づき自己負担がその原資となっている」状態であれば、制度上問題がないと整理できる。

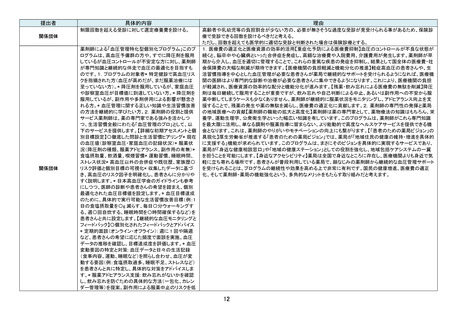

調剤報酬は来局による交付を前提に設計されており、配送費用が含まれていないにもかかわらず、薬局が恒常的

に配送を無償で提供している現状は、制度の公平性と持続可能性を著しく損なう。

特に、「配送無料」を前面に打ち出す薬局による患者囲い込みが行われており、薬局間の競争を不当に歪め、地域

医療体制の信頼性を損なっている。

無償配送を許容することは、「療養担当規則に基づく適正な療養担当の義務を逸脱している」と解されるべきであ

り、制度上明確に禁止する必要がある。

一方で、やむを得ない配送(供給不安による分割交付等)は制度的に例外として明記し、現場が安心して適切に対

応できるよう整理する必要がある。

また、オンライン服薬指導の普及により、配送は事実上調剤の一部と化しており、制度上の明確な位置づけと費用

徴収の根拠が不可欠である。

17

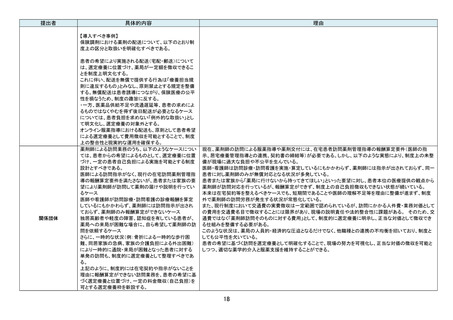

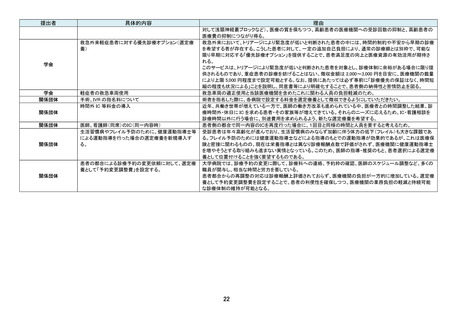

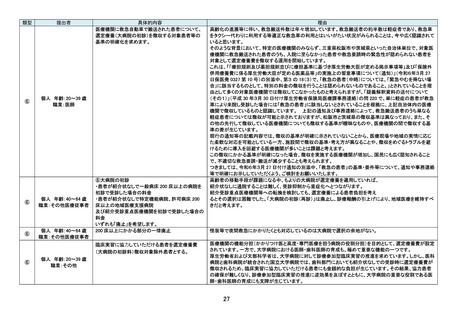

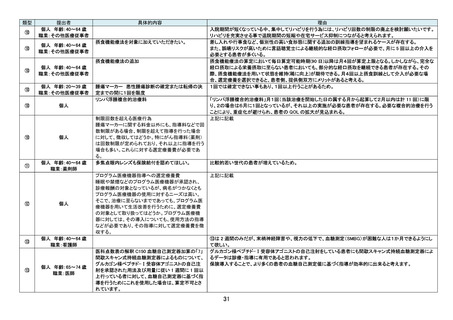

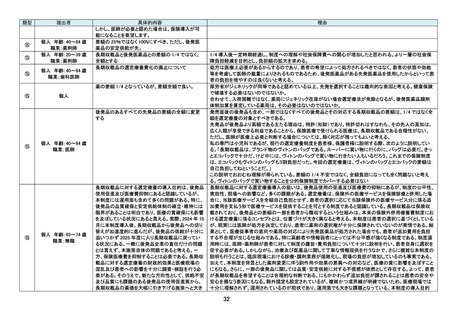

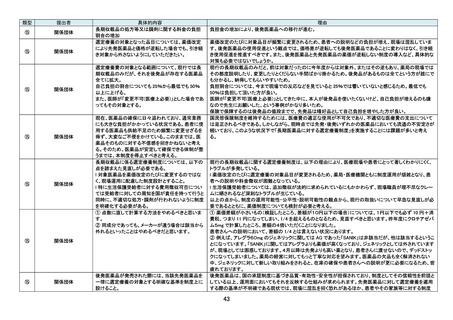

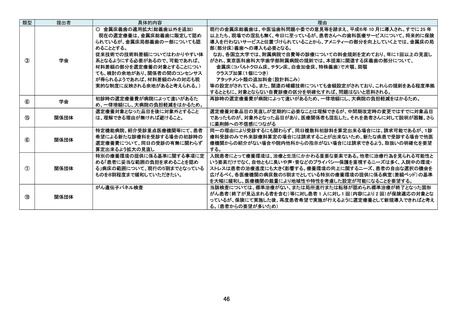

具体的内容

補体活性化を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパ

ン)投与時のヘモフィルスインフルエンザ b 型ワクチンを

含む5種混合ワクチンの接種

学会

関係団体

関係団体

保険医療におけるキャッシュレス決済にかかる手数料を、

選定療養として患者から徴収する制度。手数料の算定方

式については、通常の料率制ではなく、国税納付制度の

ような段階的定額方式(例:決済金額 5,000 円未満:200

円、5,000~1万円未満:350 円 等)する規定を設ける。

【背景】一部の薬局では、処方箋調剤に関連する薬剤の

宅配・郵送を無料で実施しており、特にオンライン服薬指

導の普及に伴い、薬剤の配送が常態化・前提化している

状況がある。

通常、調剤報酬には配送費用が含まれておらず、患者負

担を求める薬局と、薬局が無償で提供する場合が存在し

ている。

また近年では、医薬品供給不足等により一部の薬剤を後

日配送せざるを得ないケースが常態化しており、患者希

望に基づく配送と、それ以外による配送の区別が制度上

曖昧である。

配送の無償提供が継続すれば、配送コストの負担能力の

ある一部の薬局、配送業者と交渉能力のある大手チェー

ン・通販業者だけが競争上有利となり、制度の公平性や

持続性が損なわれる懸念があるとともに、経済的メリット

を提供した患者の誘引にあたり適切な保険医療の提供体

制とは乖離した状態となる。

理由

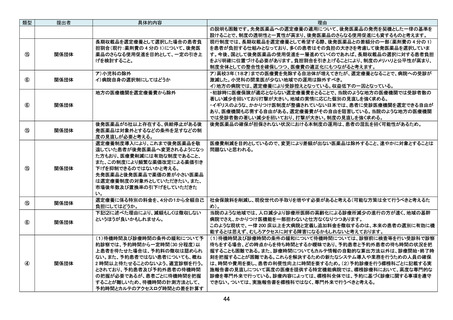

これは、通常の休日加算の枠を超えて、患者の利便性や医師側の診療体制維持の観点から制度的に合理性があ

り、すでに選定療養として認められている『予約診療』『時間外診療』に準じた運用が可能である

また、精神保健指定医という限られた人的資源の有効活用および、受診機会の地域格差是正にも寄与すると考え

る。

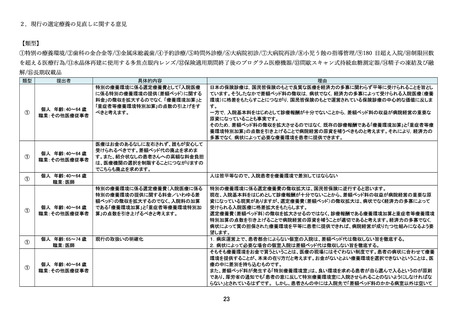

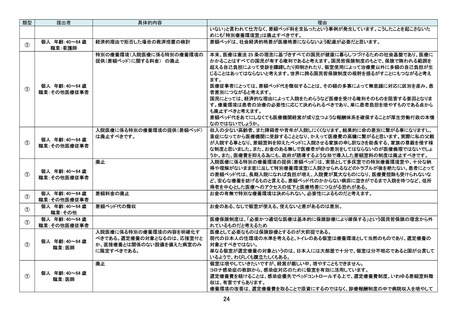

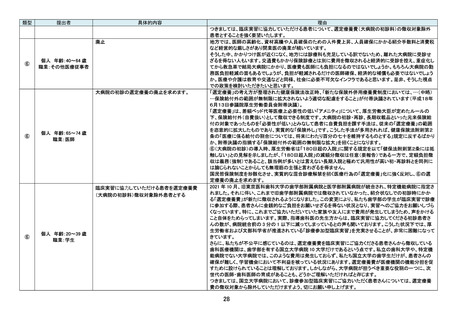

発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)や C3 腎症患者には近位補体の活性化を制御する薬剤が治療薬として保険適

応となっています。これらの薬剤の投与により、髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を含む莢膜形成細菌に対す

る易感染性が増すことは、先天性補体欠損症の解析から予想されています。実際、近位補体を制御する薬剤を投

与された患者では、ワクチン接種を行わない場合、重篤な感染症をきたす可能性があります。そのため、近位補体

を制御する薬剤(イプタコパンやペグセタコパン)の投与時には、髄膜炎菌、肺炎球菌のワクチンに加え、ヘモフィル

スインフルエンザ b 型(Hib)に対するワクチンの接種が義務付けられています。ところが、従来用いられてきた Hib

ワクチンの単剤は、現在では Hib を含む 5 種混合ワクチンが小児への定期接種に採用されたことを受け、世界的に

製造販売を中止する予定と聞いています。日本で承認されている Hib 含有ワクチンはこの5種混合ワクチンのみ

で、小児に対してのみ適応が認められており、成人には承認されていません。したがって近位補体制御薬の投与が

予定されている PNH や C3 腎症の患者が、適切な感染予防措置を受けるためには、現行では保険適用外である 5

種混合ワクチンについて、少なくとも選定療養の対象とする必要があるのではないかと考えます。

以上、学会理事会での議論を踏まえて、提案させていただきます。

国はキャッシュレス決済の推進を重要政策として掲げており、感染症対策、業務効率化、現金管理の省力化の観点

からも、医療機関・薬局における導入が不可欠となっている。しかし保険医療は価格が公定されており、通常の商取

引と異なり、手数料を価格に転嫁できないため、医療機関や薬局が全額を負担する構造が制度的障壁となってい

る。特に昨今増加している高額薬剤を含む処方では、一部負担金にかかる料率から発生する手数料が技術料を上

回る場合もあり、医療側の収支に悪影響を及ぼしている。一方、キャッシュレス決済では一般的に、カード会社等が

患者に対してポイントやキャッシュバックを提供しており、実質的に経済的インセンティブとして患者誘導が発生して

いると解釈されかねない。このような構造は、療養担当規則で禁じられている「経済的利益による患者誘導」に該当

する可能性があり、制度上明確な対応が求められる。キャッシュレス決済に伴うポイント付与についても、「患者の選

択に基づき自己負担がその原資となっている」状態であれば、制度上問題がないと整理できる。

調剤報酬は来局による交付を前提に設計されており、配送費用が含まれていないにもかかわらず、薬局が恒常的

に配送を無償で提供している現状は、制度の公平性と持続可能性を著しく損なう。

特に、「配送無料」を前面に打ち出す薬局による患者囲い込みが行われており、薬局間の競争を不当に歪め、地域

医療体制の信頼性を損なっている。

無償配送を許容することは、「療養担当規則に基づく適正な療養担当の義務を逸脱している」と解されるべきであ

り、制度上明確に禁止する必要がある。

一方で、やむを得ない配送(供給不安による分割交付等)は制度的に例外として明記し、現場が安心して適切に対

応できるよう整理する必要がある。

また、オンライン服薬指導の普及により、配送は事実上調剤の一部と化しており、制度上の明確な位置づけと費用

徴収の根拠が不可欠である。

17