よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

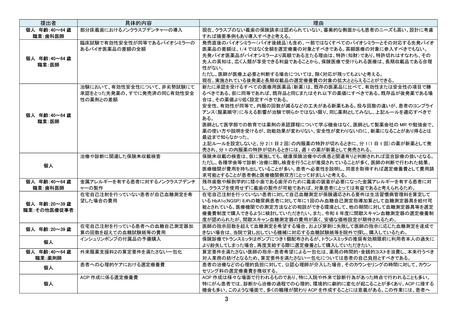

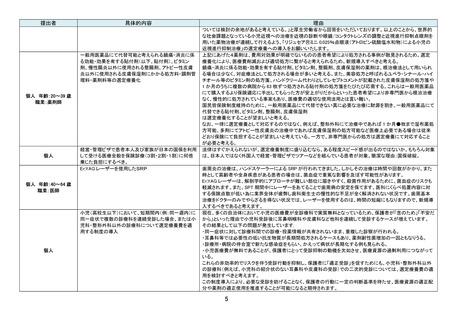

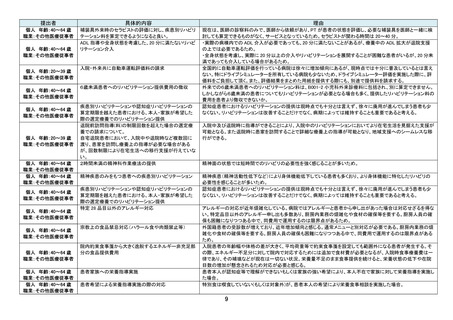

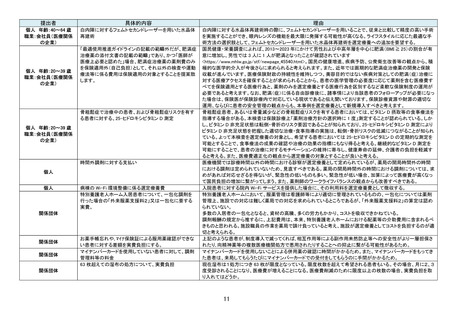

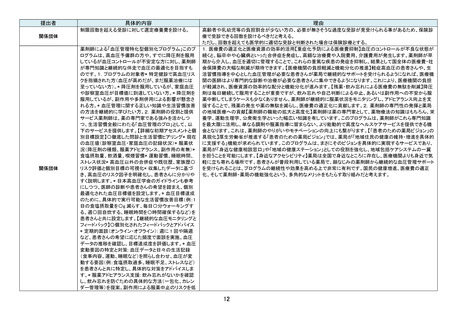

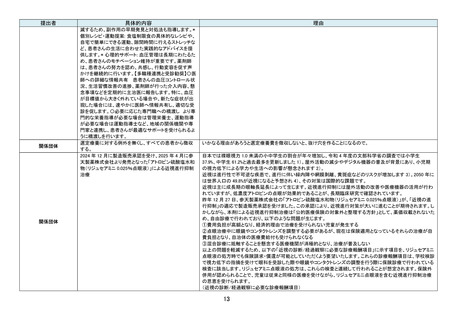

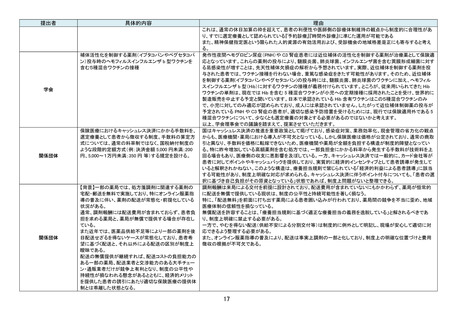

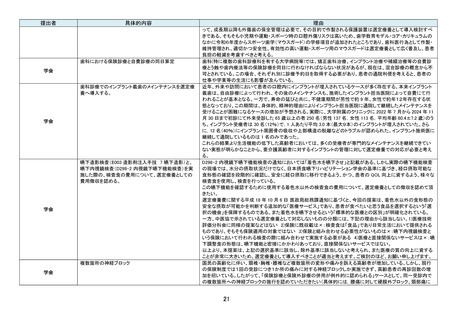

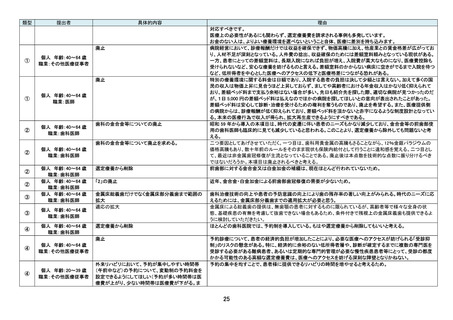

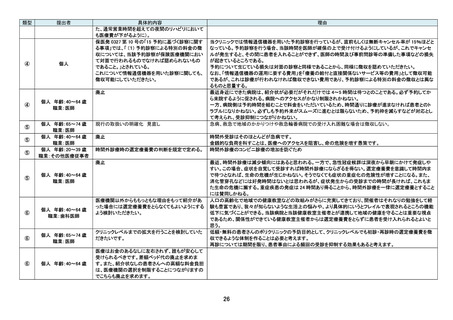

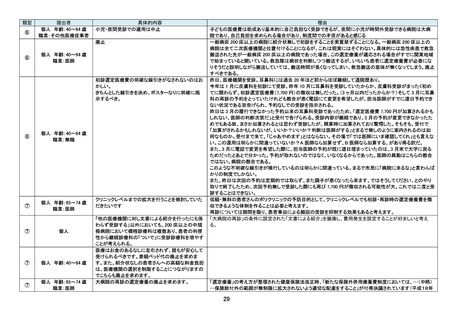

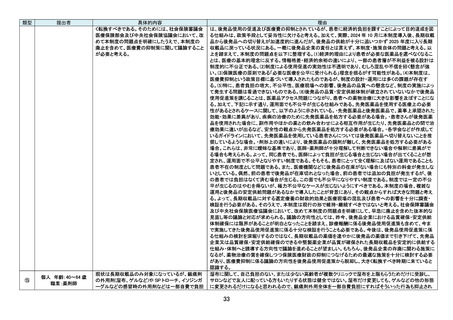

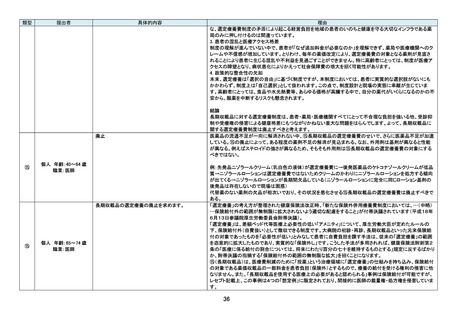

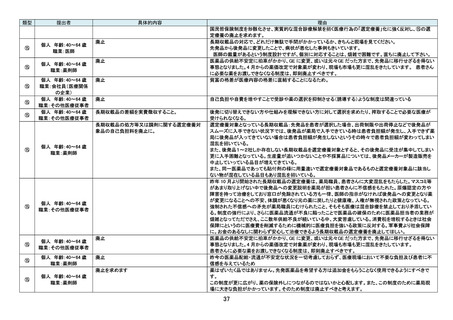

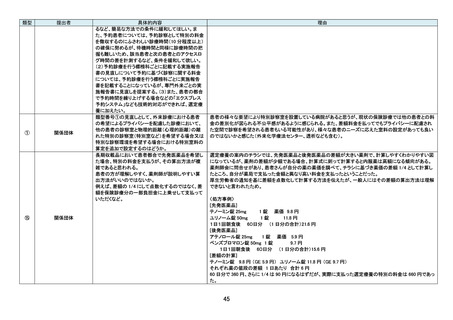

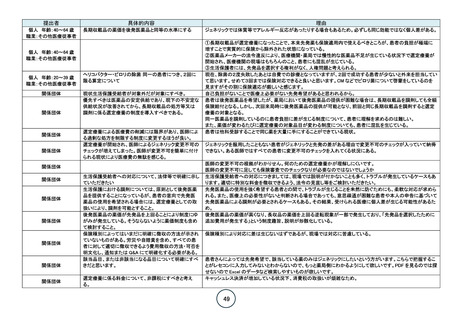

提出者

学会

具体的内容

理由

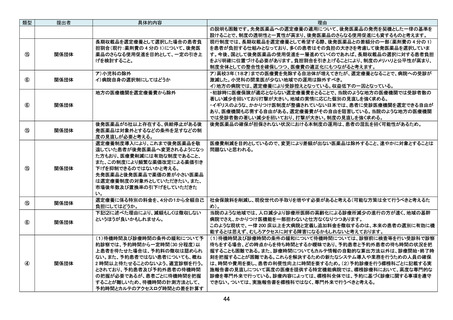

該当類型に当てはまらないが、DPC 入院中のマルチ遺伝

子検査(オンコマイン等)を選定療養として出来高算定の

対象とする見直しを希望

患者の希望に応じた検査・治療

・画像検査(CT・PET・MRI など)

・標準治療終了後の治療(いわゆるセカンドライン以降の

治療など)

現行の DPC 制度では、マルチ遺伝子検査(例:オンコマイン)を包括評価に含めており、検査コストが補填されず、

適切な検査実施に支障をきたしています。これを選定療養の扱いとし、DPC 包括対象外として出来高算定できるよ

う見直すことを求めます。

医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く希望する検査・治療は一

定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけることにより、保険診療としての査定リスクを回避

しつつ、医療機関と患者の双方にとって透明性の高い合意形成が可能となる。

具体的には、医師と患者が検査・治療のメリットとリスクを十分に説明・共有した上で、患者が希望すれば自己負担

により受けられる枠組みを整備することで、以下のような効果が期待される。

・患者が医療の意思決定に積極的に関与でき、満足度や納得感が高まる

・医師は保険適用に縛られずに適切な選択肢を提示できる

・保険財政の観点からも、過剰な医療の抑制につながる可能性がある

加えて、「標準治療」の定義については、アカデミア主導の科学的根拠に基づく議論に加え、患者・医療者・政策担

当者・産業界などによるマルチステークホルダー型の合意形成が不可欠である。とくに、実際に治療を受ける患者

の意見や価値観を定義過程にきちんと反映させることは、制度の正当性と受容性を高める上で極めて重要である。

また、エビデンスが限られる希少疾患や、標準治療が流動的な領域では、画一的な保険運用では柔軟な対応が困

難であるため、個別の患者ニーズに応じた検査・治療を「選定療養」として位置づける余地が必要と考える。

このような仕組みにより、過剰医療の抑制のみならず、過少医療の防止にも寄与し、真に患者中心の医療提供体制

の確立が期待される。

医療費負担の公平性の観点から。

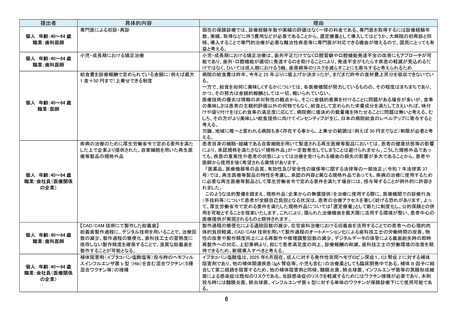

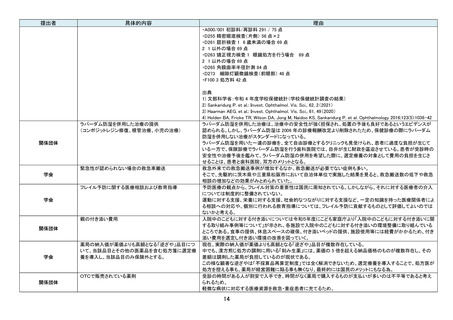

学会

関係団体

関係団体

入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出して

もらう場合、レセプト請求しないので選定療養対象外とな

る。これを選定療養の対象とするべきではないか。

学習障害を持つ患者に対する、検査を含めたアセスメント

を実施する。

当該アセスメント結果に応じて、指定の講習を受けた者

が、支援を実施する。

支援として、患者が 18 歳未満の場合は専門的教育を実

施し、患者の年齢にかかわらず学習や生活におけるノウ

ハウ・ツール・社会資源などのアドバイスを行う。

当該支援が有効に機能しているか、定期的にアセスメント

し、必要な部分は改善を繰り返しながら支援を継続する。

他医療機関受診における患者への付き添い及び交通費

関係団体

関係団体

精神保健指定医による児童思春期患者の土日祝日予約

診療

(1時間程度の診療枠を予約制で提供し、外来で診療をお

こなった場合)

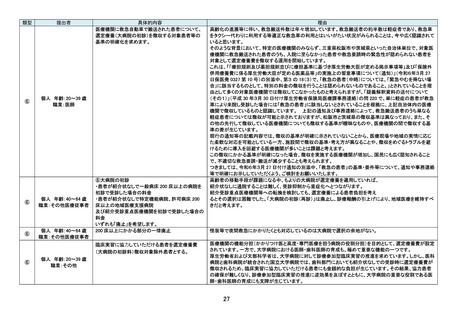

学習障害は投薬等で治癒するものではないが、一方で、適切な教育・指導を与えることによる症状の改善、学習や

生活のノウハウ・ツール・社会資源を活用することによる障害の補完が見込まれる。当該サービスを受けるか否か

で患者本人の人生および国全体としての生産性に大きな違いが生じるため、重要である。

学習障害は重症度やタイプ・進達度により指導内容や指導に要する時間・労力が異なるので、一律の診療報酬では

評価が難しい。

精神科入院患者の身体合併症においては、転医や対診が困難であるため、専門的な診療が必要な場合は、他科

受診せざるを得ない状況であるにも関わらず、平成 28 年度診療報酬で改善されたとは言え、今なお減算となる。ま

た、患者の症状によっては看護職員を含め複数の職員の付き添いが必要な状況が多々あるにも関わらず、他科受

診に係る費用は交通費を含め医療機関の持ち出しとなる。療養担当規則第 16 条には「疾病又は負傷が自己の専

門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医又は対診を求

める等診療について適切な措置を講じなければならない」とあり、療養担当規則に則り適切な措置を講じた場合に

は、他医療機関への付き添い料及び交通費の実費については、選定療養で別途算定できるようにすべきである。

児童思春期の精神疾患に対応できる精神保健指定医は限られており、特に土日祝日には対応可能な医療機関が

著しく少ない。保護者の就労状況や学業への配慮から、平日昼間の通院が困難なケースも多く、結果的に受診控え

や重症化を招いているのが現状である。本提案では、児童思春期患者およびその保護者が希望する場合に、精神

保健指定医が休日等に特別に設定した診療枠(1 時間程度の予約制外来)を提供し、その分の追加費用を選定療

養として設定することを求めるものである。

16

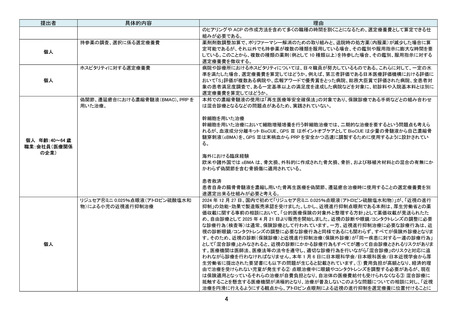

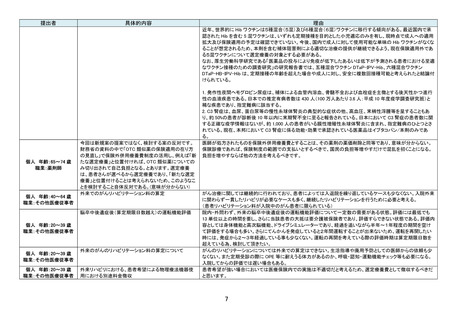

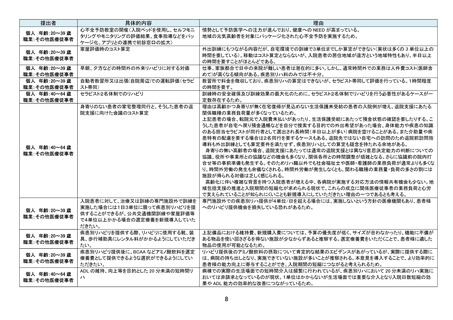

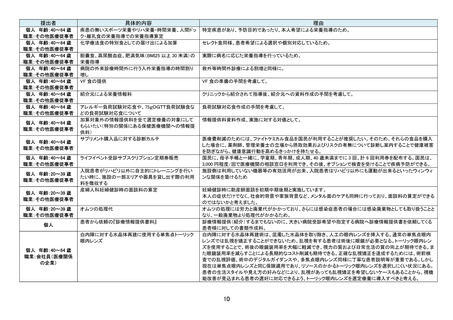

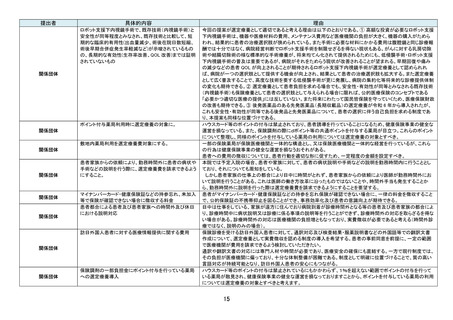

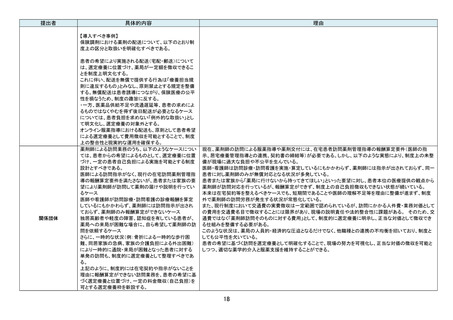

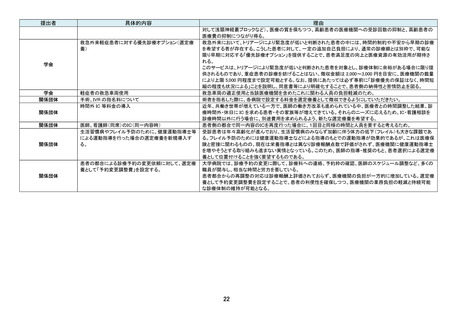

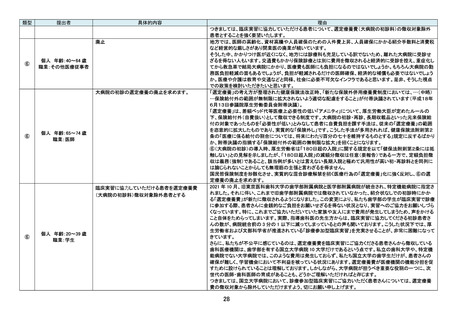

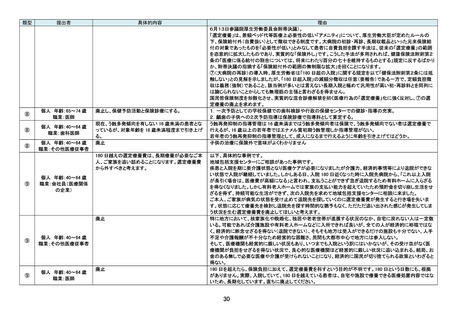

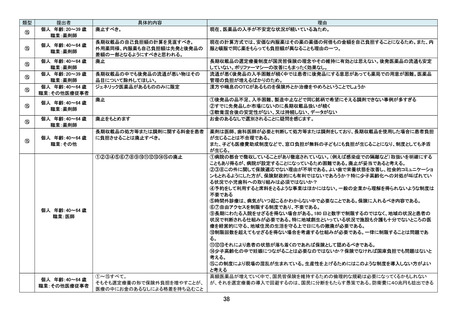

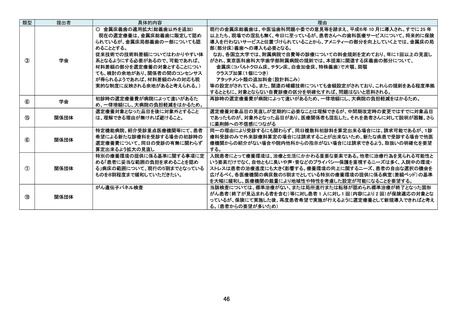

学会

具体的内容

理由

該当類型に当てはまらないが、DPC 入院中のマルチ遺伝

子検査(オンコマイン等)を選定療養として出来高算定の

対象とする見直しを希望

患者の希望に応じた検査・治療

・画像検査(CT・PET・MRI など)

・標準治療終了後の治療(いわゆるセカンドライン以降の

治療など)

現行の DPC 制度では、マルチ遺伝子検査(例:オンコマイン)を包括評価に含めており、検査コストが補填されず、

適切な検査実施に支障をきたしています。これを選定療養の扱いとし、DPC 包括対象外として出来高算定できるよ

う見直すことを求めます。

医師の判断としては必ずしも必要とはされないが、医学的に有害とは言えず、患者が強く希望する検査・治療は一

定数存在する。このような医療行為を「選定療養」として位置づけることにより、保険診療としての査定リスクを回避

しつつ、医療機関と患者の双方にとって透明性の高い合意形成が可能となる。

具体的には、医師と患者が検査・治療のメリットとリスクを十分に説明・共有した上で、患者が希望すれば自己負担

により受けられる枠組みを整備することで、以下のような効果が期待される。

・患者が医療の意思決定に積極的に関与でき、満足度や納得感が高まる

・医師は保険適用に縛られずに適切な選択肢を提示できる

・保険財政の観点からも、過剰な医療の抑制につながる可能性がある

加えて、「標準治療」の定義については、アカデミア主導の科学的根拠に基づく議論に加え、患者・医療者・政策担

当者・産業界などによるマルチステークホルダー型の合意形成が不可欠である。とくに、実際に治療を受ける患者

の意見や価値観を定義過程にきちんと反映させることは、制度の正当性と受容性を高める上で極めて重要である。

また、エビデンスが限られる希少疾患や、標準治療が流動的な領域では、画一的な保険運用では柔軟な対応が困

難であるため、個別の患者ニーズに応じた検査・治療を「選定療養」として位置づける余地が必要と考える。

このような仕組みにより、過剰医療の抑制のみならず、過少医療の防止にも寄与し、真に患者中心の医療提供体制

の確立が期待される。

医療費負担の公平性の観点から。

学会

関係団体

関係団体

入院中の方が、入院先以外のクリニックから処方を出して

もらう場合、レセプト請求しないので選定療養対象外とな

る。これを選定療養の対象とするべきではないか。

学習障害を持つ患者に対する、検査を含めたアセスメント

を実施する。

当該アセスメント結果に応じて、指定の講習を受けた者

が、支援を実施する。

支援として、患者が 18 歳未満の場合は専門的教育を実

施し、患者の年齢にかかわらず学習や生活におけるノウ

ハウ・ツール・社会資源などのアドバイスを行う。

当該支援が有効に機能しているか、定期的にアセスメント

し、必要な部分は改善を繰り返しながら支援を継続する。

他医療機関受診における患者への付き添い及び交通費

関係団体

関係団体

精神保健指定医による児童思春期患者の土日祝日予約

診療

(1時間程度の診療枠を予約制で提供し、外来で診療をお

こなった場合)

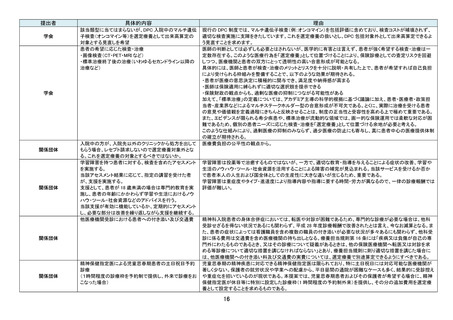

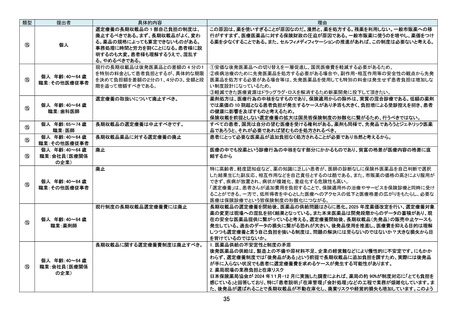

学習障害は投薬等で治癒するものではないが、一方で、適切な教育・指導を与えることによる症状の改善、学習や

生活のノウハウ・ツール・社会資源を活用することによる障害の補完が見込まれる。当該サービスを受けるか否か

で患者本人の人生および国全体としての生産性に大きな違いが生じるため、重要である。

学習障害は重症度やタイプ・進達度により指導内容や指導に要する時間・労力が異なるので、一律の診療報酬では

評価が難しい。

精神科入院患者の身体合併症においては、転医や対診が困難であるため、専門的な診療が必要な場合は、他科

受診せざるを得ない状況であるにも関わらず、平成 28 年度診療報酬で改善されたとは言え、今なお減算となる。ま

た、患者の症状によっては看護職員を含め複数の職員の付き添いが必要な状況が多々あるにも関わらず、他科受

診に係る費用は交通費を含め医療機関の持ち出しとなる。療養担当規則第 16 条には「疾病又は負傷が自己の専

門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医又は対診を求

める等診療について適切な措置を講じなければならない」とあり、療養担当規則に則り適切な措置を講じた場合に

は、他医療機関への付き添い料及び交通費の実費については、選定療養で別途算定できるようにすべきである。

児童思春期の精神疾患に対応できる精神保健指定医は限られており、特に土日祝日には対応可能な医療機関が

著しく少ない。保護者の就労状況や学業への配慮から、平日昼間の通院が困難なケースも多く、結果的に受診控え

や重症化を招いているのが現状である。本提案では、児童思春期患者およびその保護者が希望する場合に、精神

保健指定医が休日等に特別に設定した診療枠(1 時間程度の予約制外来)を提供し、その分の追加費用を選定療

養として設定することを求めるものである。

16