よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

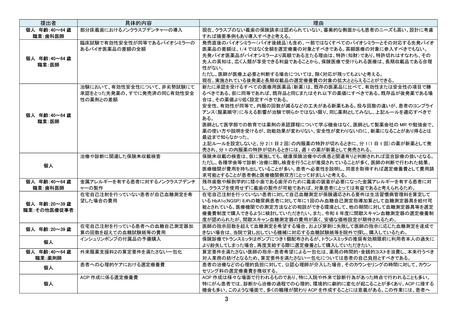

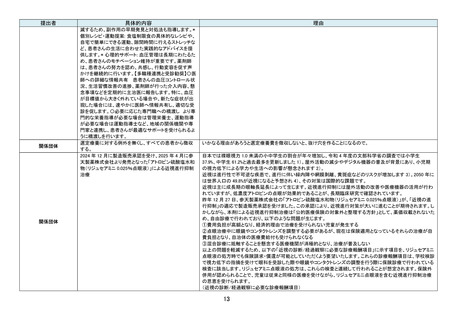

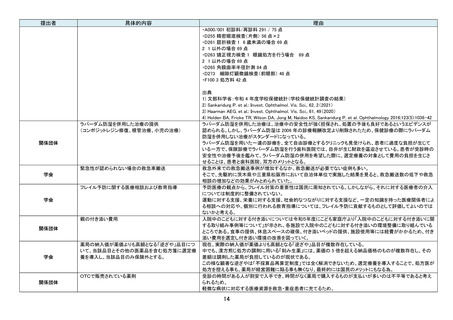

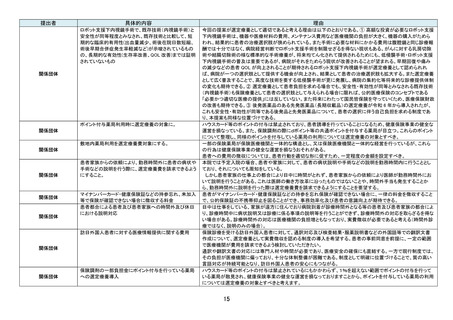

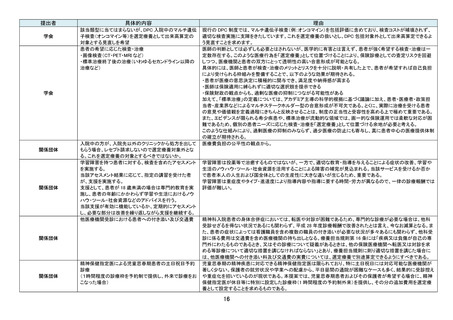

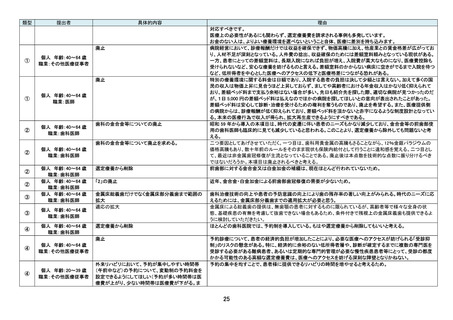

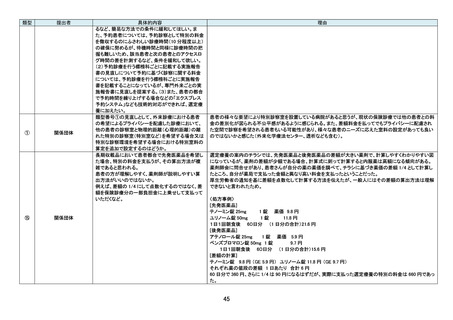

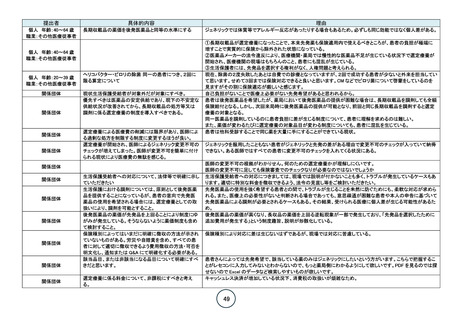

類型

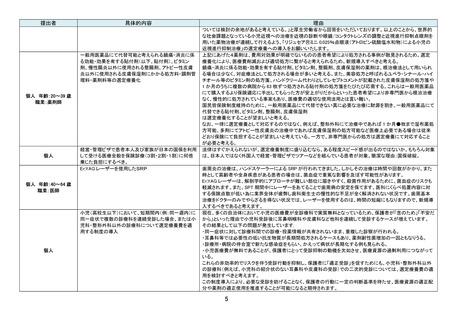

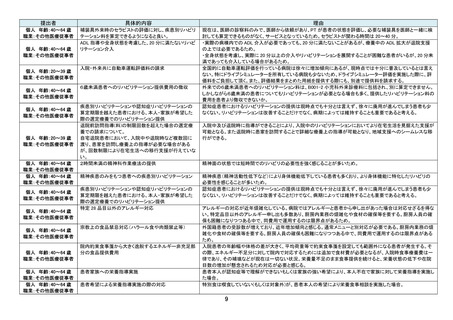

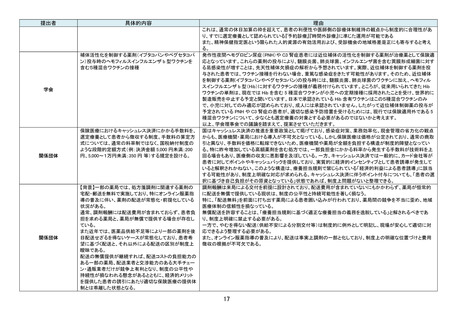

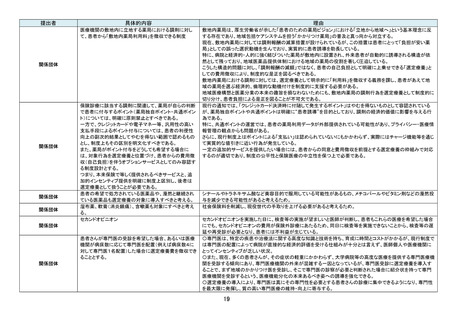

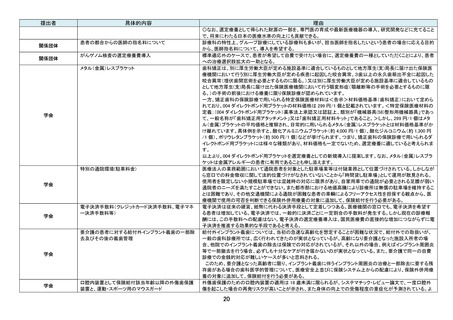

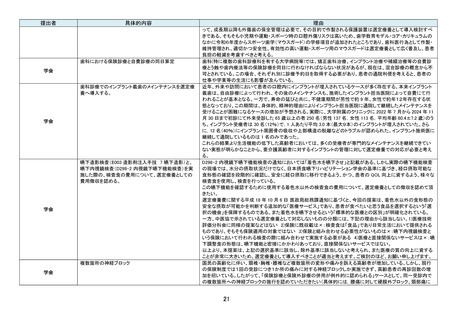

提出者

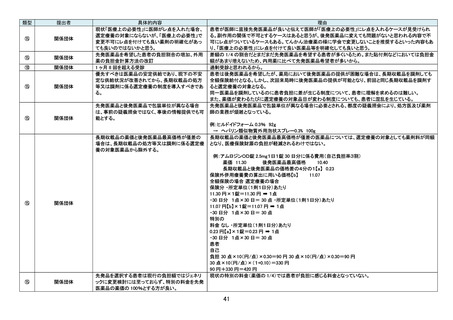

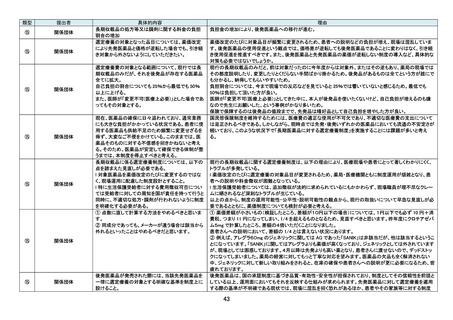

⑮

関係団体

⑮

⑥

①

⑩

⑮

⑥

関係団体

関係団体

具体的内容

選定療養費差額分について

後発医薬品の使用促進という視点を原則とし、対象品

目を固定する、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆

転しない制度とするなど、現場、国民が混乱しないよう

な制度とすべき。

次の項目の廃止を要望します。

病院の初診に関する基準

⑸国の公費負担医療制度の受給対象者については、

「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとし

て、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認めら

れない。

特別の療養環境の提供における、公立病院では病

床数の3割までとの制限については、本則の5割まで

引き上げること。

関係団体

関係団体

関係団体

関係団体

⑩ 制限回数を超える医療行為

疾患別リハビリテーションについて、診療報酬上の算

定日数制限を超えて医師が必要と判断し、患者も継

続を希望する場合は、選定療養として自己負担での

実施を認める制度を導入してほしい。現行制度では全

額自費扱いとなるが、選定療養として位置づければ、

保険との併用を可能にし、患者負担の軽減と継続的

な機能回復支援が期待できる。

⑮ 長期収載品後発医薬品があるにも関わらず患者

都合で先発医薬品の処方をする際には、後発医薬品

と先発医薬品の差額 1/4 相当を患者から徴収するこ

ととなっているが、先発医薬品に対し後発医薬品がい

くつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品

との価格差で計算する等、徴収料金について患者へ

の説明が困難な場合がある。そのため、差額の 1/4

ではなく差額すべて(例:差額が 40 円の場合、10 円

ではなく 40 円)の徴収を行うよう制度を明確化する、

又は制度の廃止を検討していただきたい。

200 床以上の病院については、選定療養ではなく徴

収を義務化すべきであると考える。

理由

先発品との差額の 1/4 程度ですと、先発のままでもいいと仰る患者様も多数います。

説明しても混乱される方もいらっしゃるので、差額分全額負担でもいいのではないかと思います。

薬価改定の度に対象品目が頻繁に変更されることで現場は混乱しているため。

病院と診療所の機能分担の推進を図るという大きな方向性のもと、国や各病院などにおいて各種取組が進めら

れているところです。公費負担の医療制度の受給対象者であっても、まずは診療所を受診することが求められる

ところだが、上記基準については、その方向性に逆行し、病院に負担を課す内容であり、廃止すべきと考えま

す。

療養環境の向上に対するニーズの高まりを受け、当院でも特別室の整備を進めているところだが、地方公共団

体が開設する病院にあっては病床数の3割以下とされている。

しかし、現在の地域医療構想における機能分化・役割分担が進められている状況下では、特別の療養環境の整

備基準にあたって、公立病院かどうかという性質に着目すべきではなく、よって公立病院は3割までという基準は

合理性のない制限と考える。

機能分化・役割分担が目指されている中で、同じ役割を果たしている病院には同じ基準を適用するべきであり、

公立病院においても本則の5割にまで引き上げるべきと考える。

⑩ 制限回数を超える医療行為

高齢者や慢性疾患の患者では、制限日数を超えてもリハビリの継続が機能維持・再発予防に有効な場合があ

る。現行制度では保険給付が打ち切られると全額自費となり、継続を断念する患者も少なくない。選定療養とし

て費用徴収を認めることで、医学的妥当性のあるリハビリが現実的な選択肢となり、患者・医療機関双方にとっ

てメリットがある。

⑮ 長期収載品徴収料金について患者への説明が困難な場合があることに加え、患者が選定療養費徴収のな

い保険医療機関を選別する等の影響を受ける可能性があるため、見直しが必要であると考える。

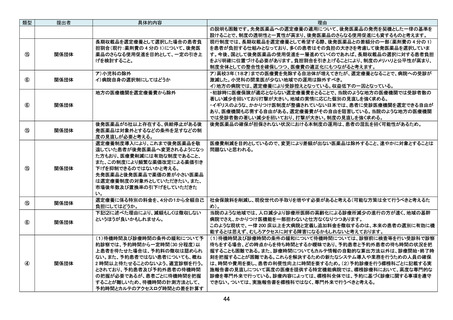

一般病床 200 床以上の病院の初診に係る選定療養費については、徴収を当然とする地域が一般的ではある

が、500 床以上にも関わらず選定療養費を徴収していない病院がある地域も一部ある。

医療機能分担を明確化するために、大病院の役割を認識させるべく当該選定療養費の徴収を義務化する必要

があると考える。

42

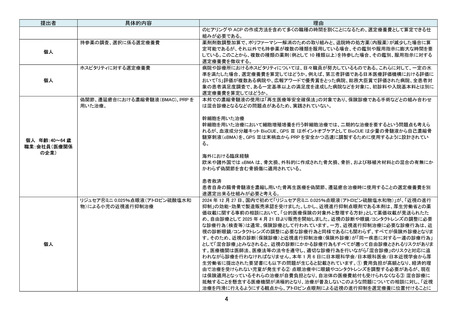

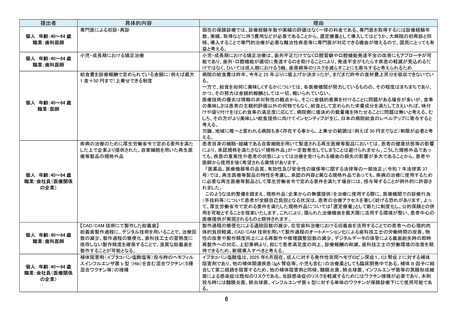

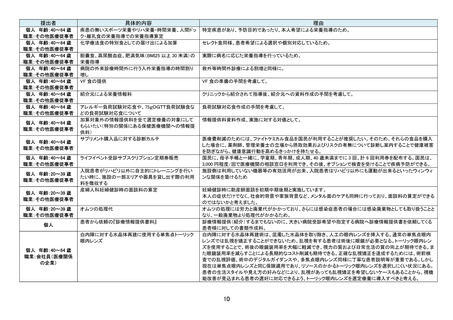

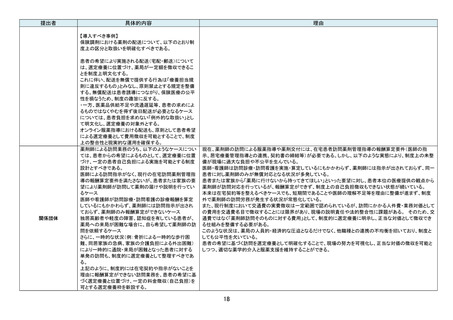

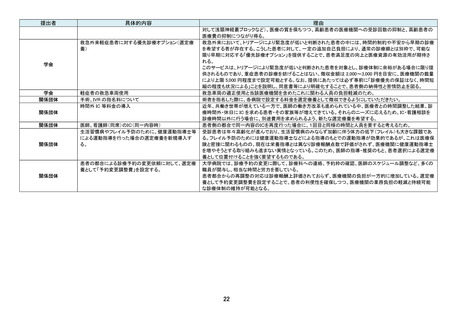

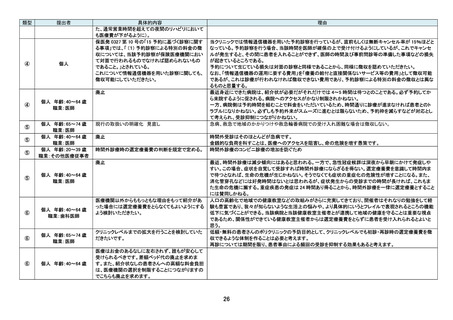

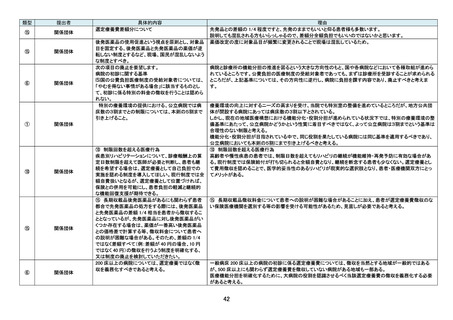

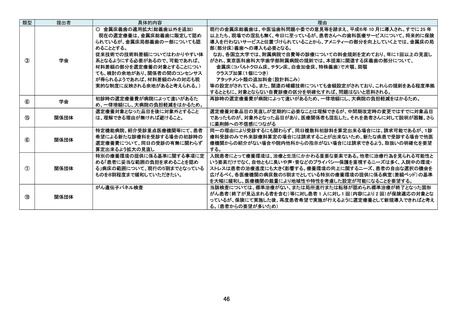

提出者

⑮

関係団体

⑮

⑥

①

⑩

⑮

⑥

関係団体

関係団体

具体的内容

選定療養費差額分について

後発医薬品の使用促進という視点を原則とし、対象品

目を固定する、後発医薬品と先発医薬品の薬価が逆

転しない制度とするなど、現場、国民が混乱しないよう

な制度とすべき。

次の項目の廃止を要望します。

病院の初診に関する基準

⑸国の公費負担医療制度の受給対象者については、

「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとし

て、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認めら

れない。

特別の療養環境の提供における、公立病院では病

床数の3割までとの制限については、本則の5割まで

引き上げること。

関係団体

関係団体

関係団体

関係団体

⑩ 制限回数を超える医療行為

疾患別リハビリテーションについて、診療報酬上の算

定日数制限を超えて医師が必要と判断し、患者も継

続を希望する場合は、選定療養として自己負担での

実施を認める制度を導入してほしい。現行制度では全

額自費扱いとなるが、選定療養として位置づければ、

保険との併用を可能にし、患者負担の軽減と継続的

な機能回復支援が期待できる。

⑮ 長期収載品後発医薬品があるにも関わらず患者

都合で先発医薬品の処方をする際には、後発医薬品

と先発医薬品の差額 1/4 相当を患者から徴収するこ

ととなっているが、先発医薬品に対し後発医薬品がい

くつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品

との価格差で計算する等、徴収料金について患者へ

の説明が困難な場合がある。そのため、差額の 1/4

ではなく差額すべて(例:差額が 40 円の場合、10 円

ではなく 40 円)の徴収を行うよう制度を明確化する、

又は制度の廃止を検討していただきたい。

200 床以上の病院については、選定療養ではなく徴

収を義務化すべきであると考える。

理由

先発品との差額の 1/4 程度ですと、先発のままでもいいと仰る患者様も多数います。

説明しても混乱される方もいらっしゃるので、差額分全額負担でもいいのではないかと思います。

薬価改定の度に対象品目が頻繁に変更されることで現場は混乱しているため。

病院と診療所の機能分担の推進を図るという大きな方向性のもと、国や各病院などにおいて各種取組が進めら

れているところです。公費負担の医療制度の受給対象者であっても、まずは診療所を受診することが求められる

ところだが、上記基準については、その方向性に逆行し、病院に負担を課す内容であり、廃止すべきと考えま

す。

療養環境の向上に対するニーズの高まりを受け、当院でも特別室の整備を進めているところだが、地方公共団

体が開設する病院にあっては病床数の3割以下とされている。

しかし、現在の地域医療構想における機能分化・役割分担が進められている状況下では、特別の療養環境の整

備基準にあたって、公立病院かどうかという性質に着目すべきではなく、よって公立病院は3割までという基準は

合理性のない制限と考える。

機能分化・役割分担が目指されている中で、同じ役割を果たしている病院には同じ基準を適用するべきであり、

公立病院においても本則の5割にまで引き上げるべきと考える。

⑩ 制限回数を超える医療行為

高齢者や慢性疾患の患者では、制限日数を超えてもリハビリの継続が機能維持・再発予防に有効な場合があ

る。現行制度では保険給付が打ち切られると全額自費となり、継続を断念する患者も少なくない。選定療養とし

て費用徴収を認めることで、医学的妥当性のあるリハビリが現実的な選択肢となり、患者・医療機関双方にとっ

てメリットがある。

⑮ 長期収載品徴収料金について患者への説明が困難な場合があることに加え、患者が選定療養費徴収のな

い保険医療機関を選別する等の影響を受ける可能性があるため、見直しが必要であると考える。

一般病床 200 床以上の病院の初診に係る選定療養費については、徴収を当然とする地域が一般的ではある

が、500 床以上にも関わらず選定療養費を徴収していない病院がある地域も一部ある。

医療機能分担を明確化するために、大病院の役割を認識させるべく当該選定療養費の徴収を義務化する必要

があると考える。

42